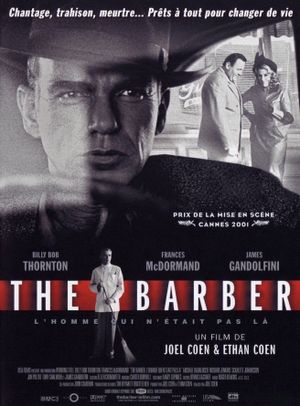

The Barber est un scénario original des frères Coen.

Et de la plus paradoxale (et la plus remarquable) des façons, il vient conforter mon point de vue, sans doute contestable, sur l'adaptation des oeuvres écrites au cinéma.Un roman, un grand roman surtout, une oeuvre reconnue, n'a pas à être adapté (et pourquoi pas réécrit, pour être adapté à tout public ... ?) Il se suffit à lui-même, trouve l'essentiel de sa force dans son média - dans la puissance et l'originalité de son écriture. Adapter une oeuvre relève à la fois de la facilité (en général,on s'y met à trois, le réalisateur cosignant souvent en troisième position...) et le plus souvent de l'inutilité. Au reste la plupart des adaptations tenues pour honorables passent le plus souvent à côté de l'essentiel de l'oeuvre adaptée. C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples connus, du Nom de la rose (qui finit par se réduire à un casting de gueules) ou de No country for the old man, précisément "écrit" par les Coen, et apparemment très fidèle à l'oeuvre originale. On pourra se reporter à la critique que j'ai proposée sur Senscritique.

En fait une adaptation ne se révèle intéressante que dans des cas très précis : lorsqu'elle sert à promouvoir une oeuvre peu connue, ou maudite ; lorsqu'elle opère une transformation complète du contexte (ainsi de Shakespeare vu par Kurosawa); lorsqu'elle transfigure une oeuvre médiocre ou franchement mauvaise, comme pour la Soif du mal ou Il était une fois en Amérique.

OU MIEUX

L'adaptation idéale, définitive,consisterait à lire une oeuvre, s'en imprégner, évacuer tous les éléments du récit, toutes les scories, pour ne conserver que les lignes de force, la substantifique moelle de Rabelais, la musique même, les images et les rythmes. Et puis, sur ces bases aussi essentielles qu'abstraites, composer une oeuvre nouvelle.

Avec the Barber, scénario totalement original, les frères Coen réalisent la meilleure adaptation possible de l'Etranger d'Albert Camus.

Les deux récits, les contextes, les référents, les événements n'ont rien, strictement rien à voir. Mais TOUT EST LA - cet homme qui passe dans la vie, étranger au monde et à lui-même, indifférent sans (presque) la moindre émotion, dépourvu de tout enthousiasme, de toute faculté de déception, d'attachement, de colère, ou presque. A cet égard, la seconde partie du titre ("l'Homme qui n'était pas là") est d'ailleurs parfaite Et ce cheminement insolite ne peut conduire, dans les deux cas, qu'à la plus absurde des tragédies.Et aux phrases magistrales et blanches de Camus, les frères Coen substituent des plans magistraux dans un noir et blanc somptueux.

Le film des Coen va peut-être encore plus loin (si tant est que cela soit possible) dans la tragédie et dans l'absurde. Avec The Barber, l'enchaînement irréversible des événements va non seulement tourner au drame pour le héros, mais aussi pour tout son environnement.

Et à la différence de l'Etranger, les enchaînements catastrophiques relèveront toujours d'une logique inversée :arrestation de son épouse pour le meurtre qu'il a lui-même commis alors qu'il est lui-même arrêté, après un accident tragique mais sans rapport, pour un meurtre ... qu'il n'a pas commis.

Dans ce rôle inédit, Billy Bob Thornton touche à la perfection - impassible certes, mais avec d'infiniment légères, à peine perceptibles et sitôt reprises, variations de l'expression, lors des rares temps d'espoir (le projet de nettoyage à sec, la musique et Scarlett Johansson), de perplexité (lors des avances sexuelles de Jon Polito !), ou de totale incompréhension (l'arrestation de son épouse). En négatifs parfaits, dans ce noir et blanc infiniment riche, Frances McDormand, odieuse, impitoyable et finalement vulnérable et James Gandolfini, tout en humour gras, en violence impossible à contrôler et en effondrements pathétiques, sont parfaits. Et tous les seconds rôles, on y reviendra, sont à l'avenant.

Dans cette oeuvre au noir, les traits d'humour, toujours cyniques, ne manquent pas ; en vrac,

le repas familial, avec la gastronomie guerrière et cannibale évoquée par James Gandolfini, sous les rires gras de Frances McDormand,

l'orgie de bouffe immonde lors de la fête entre amis,

l'allure générale, insensée de Jon Polito (grandiose), ses théories commerciales délirantes, ses pseudo indignations et surtout sa perruque,

Michael Badalucco en patron coiffeur, insupportablement bavard et oiseux, à la manière d'un Séraphin Lampion du peigne et des ciseaux,

le grand maître de musique, français, (Adam Alexi-Malle), manière de Jean-Claude Van Damme avant la lettre,et ses théories aussi prétentieuses que fumeuses que vaines sur la créativité et l'instinct artistique,

et plus encore l'immense avocat, le ténor du barreau US incarné par Tony Shalhoub (magistral), baffrant et dormant aux frais de la princesse dans les meilleurs hôtels, et développant les théories les plus loufoques pour la défense de ses clients - entre les faits qui ne sont pas le réel lorsqu'on les observe bien et les faits qui ne sont d'ailleurs pas les faits et son client qui est l'incarnation de l'homme moderne ...

Mais on rit jaune.

On rit jaune car on comprend très vite que ce monde, notre monde, tourne à l'envers (comme le spécialiste venu annoncer au héros qu'avant de mourir son épouse était enceinte alors même qu'ils ne se touchaient plus depuis des années ; la femme de Big Dave, la victime, qui se présente chez le barber, non pas pour l'accuser ... mais pour délivrer une histoire délirante d'extra-terrestres). Et on peut comprendre dès lors l'absolue indifférence du Barber face à cet univers absurde, entre imposture et vulgarité : on le voit à plusieurs reprises marcher au milieu de la foule qu'il ne voit pas et qui ne le voit pas, transparent. On pourrait presque arriver à comprendre dans ces conditions, face à cet univers absurde, les deux temps apparemment incompréhensibles d'illumination du personnage : face à la théorie commerciale du "nettoyage à sec" professée par Jon Polito, face à la musique de Beethoven interprété par Scarlet Johansson en petite fille modèle et pure - que les enchaînements inévitables du film transformeront sous peu en nymphomane. Ces enthousiasmes, qui tiennent presque de la poésie, conduiront évidemment à la catastrophe.

Pour traduire l'enchaînement irréversible des événements, la tragédie et l'absurdité, les frères Coen ont su utiliser un langage pleinement cinématographique, dégagé de toute référence écrite; on retiendra notamment

la musique, discrète et belle, entre espoir et désespoir infini, entre Carter Burwell et Beethoven,

le travail sur le son, quand par exemple le flux de la pensée exprimé dans la voix off est interrompu par la sonnerie brutale du téléphone,

et surtout le noir et blanc somptueux de l'image proposée par Roger Deakins - cette accumulation des lignes, horizontales et surtout verticales qui isolent le Barber, l'enferment dans son monde, interdisent toute communication et toute échappée; et dans les temps de grande tension, de confusion, de catastrophes imminentes, le réseau des lignes entrecroisées, horizontales, verticales, transversales devient alors inextricable : c'est la cas notamment lors de l'ultime affrontement avec James Gandolfini / Big Dave, dans la pénombre du magasin, la perspective de l'étage, les silhouettes des mannequins ou lors de la première rencontre avec Scarlett Johansson derrière son piano. L'image passe au noir total lors des moments d'effondrement, sans rémission possible. Et de façon plus saisissante encore, elle passe à un blanc saturé, électrique (sans jeu de mots), non pas lors des temps d'espoir (en fait il n'y en a pas vraiment) mais lors des temps d'illumination pour le personnage principal.

Tout dans ce film est magistral et pleinement maîtrisé.

Une mise en scène parfaite pour un récit totalement original.

Et aussi la meilleure des adaptations possibles.