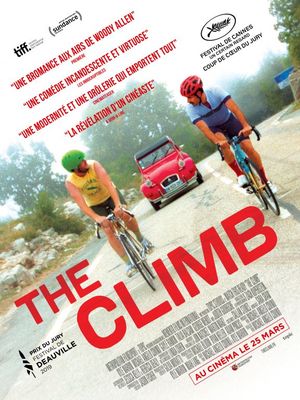

Difficile de blâmer le public qui ne retourne pas en salles, tant l’offre semble maigre. Au milieu des films d’animation de seconde zone et d’une comédie française en circuit fermé, la surprise de l’été vient en réalité du passé, à savoir la sélection cannoise Un Certain Regard de 2019 qui prima ce premier essai au long métrage de Michael Covino, à la fois derrière et devant la caméra pour un duo avec Kyle Martin, ami de longue date et coscénariste du film.

Chronique d’une amitié chaotique, The Climb suit les déboires sentimentaux de deux quarantenaires qui s’épaulent autant qu’ils se mettent des bâtons dans les roues, l’un freinant systématiquement l’autre dans sa quête d’une vie normale, sans qu’on sache réellement lequel l’emporte en termes d’immaturité ou d’illusion sur les critères de définition du bonheur.

The Climb est immédiatement séduisant : les comédiens sont excellents, les situations, même si pas foncièrement originales, souvent cocasses, et le comique se déploie sur de multiples strates : comédie de mœurs, qui assume clairement son hommage à la Nouvelle Vague (la France est souvent en toile de fond, que ce soit par des décors, des clins d’œil à certains réalisateurs, la BO de chansons vintages ou un esprit général qui convoque Sautet), bromance jovialement dépressive, interludes chantés ou dansés proches de l’absurde, voire burlesque catastrophe avec de multiples accidents, chutes et contusions qui rappellent aux amateurs de dissertations sur la vie qu’ils sont aussi des corps maladroits, en bute avec un monde hostile et semé d’obstacles.

L’écriture participe de cette irrégularité rythmique pour le moins revigorante : chapitré par segments de 7 à 8 minutes en temps réel, le récit est troué de larges ellipses qu’il faut recomposer à rebours, et qui font toujours sens : pour mettre en valeur un instant précis, pour mesurer le temps parcouru, et, souvent, valider les prophéties pessimistes qui se formulaient dans le passé. Sur ce canevas où rien n’est acquis et tout peux systématiquement s’effondrer, le comique est donc à double tranchant : au désenchantement des illusions s’ajoute une jubilation presque cruelle du spectateur, souvent mise en écho par une ribambelle de personnages secondaires aussi préoccupés que toxiques.

Mais le point le plus étonnant est évidemment le parti pris formel, assez inattendu sur le terrain de la comédie qui concentre généralement ses effets sur d’autres priorités. Dès la superbe ouverture (qui reprend le court métrage sur lequel le duo avait fait ses armes) en un plan-séquence suivant les deux personnages lors d’une ascension à vélo, le dispositif s’impose : le temps réel est de mise, la dynamique des mouvements est chorégraphiée au profit de la dramatisation des enjeux, et l’exploitation des espaces soit symbolique (lorsque la caméra court le long de la façade et capture les apartés de chacun, lorsqu’elle remonte de la cave intime pour rejoindre la communauté à l’étage), soit comique par l’irruption violente de l’accident ou de la chute.

Même s’il faut reconnaître que le formalisme ostentatoire guette par moments, et pourrait presque prendre le pas sur des personnages à qui on s’est pourtant fortement attachés, la formule fonctionne pratiquement en permanence, car l’immersion dans ces blocs de temps confère une dimension théâtrale qui accroît finalement la charge comique ou émotionnelle. Au point qu’on est assez ravis de laisser tomber les différentes influences qu’on pourrait déceler (certains évoquent Woody Allen, d’autres pourraient penser au regard tendrement acide des frères Coen) pour simplement faire ce constat suffisamment rare pour qu’on s’en réjouisse : un cinéaste est né, et l’on attend avec impatience ses prochaines élucubrations.