En ouverture du film, une interview du directeur d’un musée le confronte à une déclaration d’intention totalement incompréhensible sur une exposition d’art contemporain abritée par son établissement. Jargon fat et abscons, jouant de l’inversion et des détours pour ne finalement rien dire, toute l’essence de ce qu’on peut reprocher à l’art contemporain est ciblée en quelques minutes. La proie est facile, la satire servie sur un plateau d’argent.

Pourtant, à bien y réfléchir, ce jeu avec les multiples interprétations est un boomerang que The Square va, à plusieurs reprises, risquer de se prendre en pleine face. Certains le taxeront de poujadisme anti-intellectuel, d’autres de snob proposant une œuvre qui méprise son sujet, voire les spectateurs eux-mêmes.

Il faut dire que les vertiges sont constant, et que l’univers décrit semble être sous l’égide d’un happening permanent. Qu’on dévisse la statue équestre sans en maitriser la trajectoire ou qu’on crie à l’aide pour mieux voler un portefeuille, tout est à double tranchant. A ce titre, la répétition du discours par le directeur est révélatrice : il programme à l’avance le fait d’interrompre un discours écrit pour un briser la froideur solennelle et séduire ainsi son public (qu’on fustigera, dans une scène très drôle de vouloir se ruer sur le buffet). Il en ira de même par l’idée saugrenue de la jeune génération en termes de buzz pour faire la campagne du prochain événement artistique : surprendre et susciter le désir est une finalité, le propos censé suivre étant tout bonnement occulté.

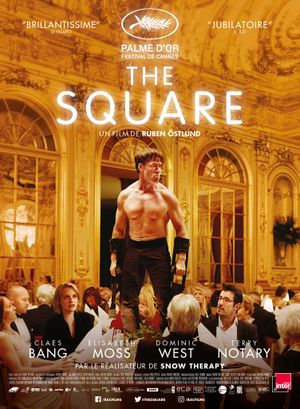

La satire combine ainsi toutes les strates : à l’échelle urbaine, la ville n’est un défilé de clochards en contrepoint des mondanités de la hype arty, les performances dérapent tout comme les coïts d’un soir : la figure du singe, centrale, contamine autant la sphère intime que le dîner de gala, dans des séquences dont la longueur est un gage de cruauté perverse.

Si The Square emporte aussi souvent l’adhésion, c’est parce qu’il double sa satire d’une maîtrise formelle indéniable, notamment dans son appréhension de l’espace, des architecture et d’un sens du cadre qui accentue le statut de victime donné à des personnages qui pensent illusoirement maîtriser leurs trajectoires.

Car c’est bien là le jeu sadique du réalisateur, qui mettait déjà à mal la figure du père de famille (avec bien moins de talent et davantage de lourdeur) dans Snow Therapy : forcer ses personnages, dans des situations absurdes, à toujours faire bonne figure. Cette tension face au politiquement correct, face au bébé dans des réunions, au participant atteint du syndrome de Tourette, ou encore à la fracture sociale va permettre le point de rupture attendu, salué par un assez jouissif « Te la joue pas à la suédoise ! » Tendance fasciste d’un côté, libération punk de l’autre (le singe, donc, mais aussi un rapport possessif au préservatif après l’amour) et, au milieu, la posture de l’art. Ruben Östlund renvoie dos à dos ces différentes voies, dont aucune ne se révèle particulièrement efficace, ce qui, il est vrai, est un peu facile.

On ne peut s’empêcher de penser à plusieurs reprises à Toni Erdmann et la façon dont il avait secoué la croisette l’année dernière. Le fait, par ailleurs, que Maren Ade soit du jury qui a décerné la palme d’or à ce film peut se comprendre comme une revanche face à l’ignorance qu’elle avait elle-même dû affronter au palmarès 2016. Mais la comparaison s’arrête surtout à la capacité des quelques scènes à susciter l’hilarité ou un malaise intense. Car la comédie allemande avait le mérite de construire des personnages moins archétypaux et plus complexes, et de moins se fourvoyer dans un discours démonstratif.

The Square s’embourbe ainsi dans sa dernière heure par excès de zèle : sous-intrigues peu pertinentes (l’arrivée des filles du personnage principal est tout à fait dispensable), étirement en longueur de certaines confrontations, ce qui devait accroitre la tension vire à la dilution un peu poussive.

Le sadisme d’un cinéaste avec ses personnages, dans la lignée des pesanteurs d’un Asghar Farhadi, a fait bien des émules sur la Croisette en 2017, de Lanthimos à Haneke en passant par Loznitsa, et reconnaissons-le, rarement pour le meilleur. On regrette vraiment cette surenchère didactique qui retrouve précisément tout ce qui faisait les maladresses de Snow Therapy, délaissant le rire initial au profit d’une leçon morale éreintante.

C’est dommage, et l’on gage que la Palme d’or, assez excessive, mais défendable en ce qu’elle récompense aussi l’irrévérence et la comédie (un prix, voire Grand prix du jury eut été parfait) va probablement conforter le réalisateur dans cette direction.

Le retour de boomerang est donc inévitable : Östlund n’a pas encore compris que l’esquive peut se faire aussi par la subtilité de l’épure et du silence.

(6.5/10)