Pour qui ne supporte pas l’américanité du cinéma, Vanilla Sky est une très rude épreuve, particulièrement dans sa première partie.

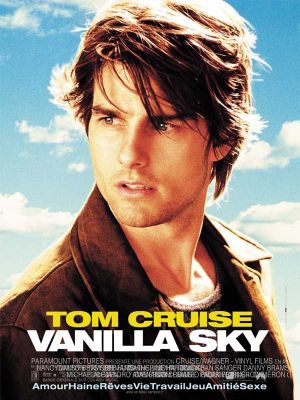

On a beau se dire qu’une certaine lucidité s’y exprime, puisque le golden boy est amené à déchoir, il n’en demeure pas moins que toute l’exposition, centrée sur le personnage de Tom Cruise est proprement insupportable. Son jeu outré, ses sourires et ses vannes sur-écrites, sa séduction obscène par ses numéros cabotins de charme irriguant chaque millimètre de sa présence, mais aussi de la débauche de luxe qui l’entoure, la pose dilettante qui l’accompagne, tout concourt à le rendre aussi précieux à la guilde des acteurs que le serait Nicolas Cage dans ses grands jours.

Vanilla Sky est le symptôme même du rouleau compresseur Hollywoodien : sur un beau scénario, déjà réussi auparavant par Amenabar (qui lui aussi cédera dans les grandes largeurs aux sirènes de l’usine à rêves) dans l’original Ouvre les yeux, se déverse un torrent d’excès en tous genres.

Cameron Crowe n’est pourtant pas une mauvaise personne, et on le croit sincère dans son entreprise : le grand mélomane qu’il est, en tant qu’ancien critique de rock, affuble ainsi le film d’une BO plantureuse, mais là aussi totalement déséquilibrée, sort de juke box fourre-tout qui ne prend jamais le temps de mettre en valeur les pépites proposées.

Certes, la première partie finit par laisser place à des thématiques plus graves, et donne l’occasion à Cruise de « casser » son image grâce au motif de la défiguration, même si là aussi, tout cela sent la pose à plein nez. On reconnaîtra tout de même d’assez belles scènes, comme celle de la discothèque, et c’est dans les moments les plus noirs que le récit parvient à faire sourdre quelques émotions un peu plus authentiques.

Le problème, c’est que sur de tels enjeux, on a déjà vu bien plus audacieux, ou bien plus divertissant. Sur ce duo de femmes complémentaires, la brune et la blonde, Lynch a déjà imposé au monde son monumental Lost Highway, et Mulholland Drive sort la même année. Quant à la thématique du rêve contaminant le réel, Inception ira plus loin, même s’il partage avec lui les aspects un peu hasardeux d’une intrigue qui multiplie les décrochages un peu vains sous l’alibi trop facile des soubresauts du subconscient.

La mélancolie finale fonctionne encore, et ce retour sur une uchronie donne une certaine patine à un ensemble jusqu’alors trop coloré, trop factice et agaçant. Habile façon que d’assumer son imagerie outrancière, par un retour sur l’œuvre expliquée par les fantasmes et les idéaux de celui qui en avait fait la commande… On n’est pas totalement dupe pour autant : ce rêve éveillé révèle surtout la courte vue d’un studio qui fait sienne la médiocrité du rêveur, et Vanilla Sky garde cette couleur éponyme assez écœurante.