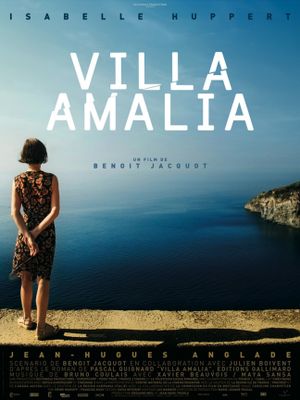

Villa Amalia est né sous de bons auspices : l’adaptation du roman éponyme de Pascal Quignard, grand écrivain français qui reçut le Goncourt en 2002, un casting hors pair marquant pour la cinquième fois les retrouvailles entre un réalisateur et une comédienne de renom, enfin un sujet passionnant : comment et pourquoi décide-t-on soudainement de disparaître ? Les plats alléchants ne sont pas toujours ceux qui satisfont le plaisir d’un palais délicat et assurent la satiété. Autrement dit, le nouveau film de Benoît Jacquot, qui retrouve donc neuf ans après La Fausse Suivante Isabelle Huppert, déçoit sur la longueur après nous avoir offert une mise en bouche appétissante.

Ann est une pianiste célèbre qui, espionnant un soir son compagnon Thomas en train d’en embrasser une autre, voit en cet événement en soi badin à ses yeux l’élément déclencheur pour radicalement changer de vie. Seul un vieil ami Georges, qui resurgit de son enfance sans crier gare, est informé de la décision d’Ann et de toutes les démarches qu’elle a entreprises et compte bien mener à leur terme le plus rapidement possible : vente de son appartement, cessation de son activité de musicienne, en un mot table rase de tout ce qui pouvait la rattacher à sa vie rangée et direction vers un ailleurs indéfini, à inventer en permanence, même si Ann égare d’abord Georges sur une halte envisagée à Tanger, la ville où il est si simple de disparaître.

Dans un premier temps, Villa Amalia s’attelle à nous exposer les étapes très concrètes qu’Ann doit franchir au grand dam de Thomas qui, obstiné, tente de la reconquérir et de son agent, plutôt dépité de voir la tournée de la pianiste annulée. Cette course-poursuite à laquelle se livre Ann, de manière frénétique et résolue, efficace et volontaire dans le débarras de ses affaires, est plongée également dans le mystère – Benoît Jacquot ne délivrant là aucune clef, ne s’appesantissant pas sur la psychologie de son héroïne. Et quand cette opacité et cette solitude revendiquée passent à travers l’interprétation de l’actrice idéale pour cette sorte de composition – Isabelle Huppert, forcément Isabelle Huppert – on touche là à une certaine idée de la fusion manifeste entre un réalisateur et une de ses interprètes favorites.

Hélas, Villa Amalia, quittant la vie citadine d’Ann, quitte pareillement les strates de l’étrangeté et de l’inexpliqué dans lesquelles il se lovait avec délectation. Pour nous amener sur les traces d’Ann, transformée en globe-trotter, s’évertuant à brouiller les pistes d’éventuels poursuivants en multipliant les moyens de transport et les tenues vestimentaires. Jusqu’au jour où elle découvre sur une île italienne une maison modeste dans laquelle elle parvient à être en harmonie avec elle-même. On rêverait de le croire, mais le film ne nous montre guère la plénitude atteinte par l’héroïne, ou alors, si sa concrétisation passe par l’aventure amoureuse avec une jeune ilienne, on sourit avec ironie. De la même manière, on ne perçoit pas en quoi Ann disparaît réellement puisque Georges débarque très vite et qu’elle-même va rejoindre bientôt la Bretagne pour l’inhumation de sa mère. Un retour en France qui verse Villa Amalia dans l’explicatif que l’on est en droit de juger à la fois inutile et lourd, mais aussi particulièrement convenu : en gros, on disparaît pour fuir, et de préférence ses traumatismes familiaux, voire enfantins.

En perdant tout mystère, Villa Amalia perd aussi toute force et toute séduction. On pourrait certes gloser des heures sur le jeu d’Isabelle Huppert qui paraît de plus en plus se résumer à des yeux dans le vague et un sourire un peu figé, et Dieu sait pourtant qu’on l’aime celle qui nous avait emballés il y a quelques mois avec Home. On pourrait aussi ironiser sur un film façon écolo-bobo et ne pas adhérer à une attitude à considérer comme une lubie de bourgeoise désœuvrée. Là ce serait faire un mauvais procès à Villa Amalia et aux intentions de Benoît Jacquot. Si effectivement le film nous convainc à moitié et ne suscite pas grand intérêt pour la trajectoire de son héroïne, au moins devons-nous admettre qu’il est un réel plaisir pour les yeux, tant la photo dirigée par la grande Caroline Champetier – une fidèle du cinéaste – est magnifique tant à Paris qu’à l’étranger. Elle contribue ainsi à sauver le film.