S’il est bien un cinéaste qui prend soin d’accompagner ses spectateurs en terrain connu, c’est Almodovar. Nulle surprise dans l’exposition de cet opus, où des femmes au tempérament bien trempé se démènent avec le deuil, la mort, la jeunesse et le désir.

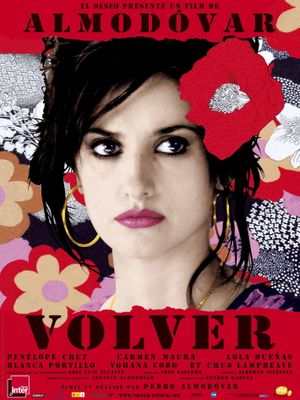

La photo est claire et vive, les portraits flatteurs ; les générations cohabitent, de la jeune fille en fleur à la mère resplendissante, jusqu’à la dernière génération qui semble déterminée à ne point disparaître au point de revenir, apparemment, de chez les morts.

Comme souvent chez le cinéaste, le romanesque est assumé ; au point, ici, d’enchainer les événements avec une certaine distance qui ne favorise pas l’émotion dans un premier temps. On revient de chez les morts ou on enterre dans un congélateur sans jamais se départir de son sourire, alimenté par une image un peu clinquante, dans une ambiance de carte postale ibérique certes colorée, mais assez factice.

De la même manière, le recours au passage obligé de la chanson tire larme vire à la recette, et n’atteint pas ses objectifs.

On pourrait en rester à cet agacement si le film ne s’approfondissait pas dans sa deuxième partie. Tout d’abord, par une gestion très théâtrale de la collectivité, qui joue d’une porosité de l’espace pour disposer ses personnages, à la fois cachés et menteurs : sous le lit, dans le placard, à l’arrière d’une voiture, certaines écoutent tandis que d’autres concentrent tous les regards : en chantant, bien sûr, mais aussi au comptoir d’un restaurant ou sur un plateau de télévision.

Almodovar multiplie les sous intrigues autour d’une béance originelle, avec une aisance évidente : le polar se mêle à la tragédie grecque, et les deuils se colorent de revanches sur la fatalité : on retrouve ici cette foi dans l’individu – et particulièrement la femme – qui fait la patte du cinéaste, jusqu’à son dernier Julieta. Mais là où ce dernier parvenait à émouvoir dans une exploration plus dense du mélodrame, Volver reste davantage en surface de ses enjeux.

Les femmes sont belles, les rides sont profondes, les larmes scintillent : mais cette valse chromatique reste éphémère, et les questions atemporelles de la tragédie ne durent ici que le temps d’un récit, pas davantage.

(6.5/10)