A priori, l'intention était bonne...

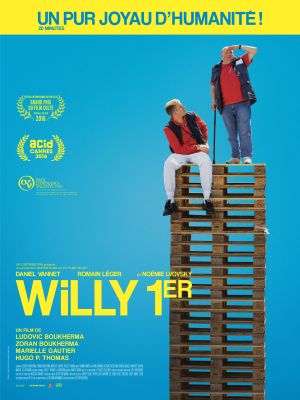

Je souhaite tout d'abord préciser que, par la présente critique, mon intention n'est nullement n'exécuter gratuitement et en règle ce film. Bien que j'en exprime un avis négatif, j'estime nécessaire de souligner les bonnes intentions et conscience qui ont dû parcourir les esprits des jeunes auteurs et réalisateurs de Willy 1er, dans lequel le personnage principal, joué par lui-même, atteint d'un handicap mental, jusqu'à peu illettré, va voir sa vie bouleversée par le suicide de son frère jumeau (quasi-double, les parents utilisant même la photo du survivant pour illustrer la tombe du défunt) et essayer de se fondre dans une "normalité" telle que définie par la société, partant à la quête d'un travail, d'un appartement, d'un scooter (!) et d'amis afin de surmonter cette épreuve. Il ne fait nul doute qu'à aucun moment, le quatuor (ce qui est rare) derrière la caméra n'a eu l'intention de mettre en scène un homme exclu de la société dans le but de le ridiculiser ou de le désaper gratuitement devant la France entière (ou du moins devant le peu de public qui risque d'aller voir ce film dans une salle indépendante). A priori, l'intention était louable: montrer comment un homme, à travers un courageux processus d'émancipation dans lequel la vie n'a pas fait en sorte de lui filer toutes les cartes en main, gère la très douloureuse période du deuil. Ce, en prenant comme décor une campagne normande dans laquelle subsistent des exploitations agricoles familiales, où l'on épluche les pommes de terre sur la table de la cuisine vêtue d'une nappe en silicone, et où l'on parle un phrasé déroutant avec l'accent du coin (note: pour ne pas me faire accuser de mépris, sachez que je suis moi-même originaire du Sud-Ouest et parle avec l'accent chantant). Et en donnant la parole et l'image à des acteurs non-professionnels, déroutants de sincérité et de naturel, ce qu'il faut saluer.

Et pourtant... Les sensations que j'ai éprouvées à la vision de ce film ont suscité en moi autant un profond malaise que nombre de questionnements sur nos réactions face à ce que l'art peut montrer. Parfois, le spectateur peut éprouver de la compassion, de la pitié, un malaise rédhibitoire pour une appréciation objective d'une oeuvre mettant à nu la souffrance, la douleur, la misère, la détresse. Tel un déni, il se peut que nous refusions de regarder en face l'une des nombreuses et tristes réalités de notre société et de notre condition humaine de crainte d'éprouver des sensations incommodantes, de subir en tant que spectateur et en tant qu'individu ce que l'on ne voit pas, soit parce qu'on s'y refuse, soit parce qu'on n'a pas l'occasion de le voir, étant enfermés dans notre zone de confort et ses sociabilités. Au fond, accepte-t-on que nous soit donnée à voir crûment et sans fards le difficile quotidien et l'épreuve sociétale d'un homme de 50 ans qui n'est "pas comme les autres" (encore faudrait-il définir la normalité si elle existe), qui plus est sur un ton ironique assumé, avec un humour au 36ème degré, bien qu'il n'y ait nulle intention de se foutre de la gueule d'un personnage/acteur principal (dont je salue hautement le courage et la performance) frappé par la tristesse, l'exclusion sociale et territoriale, la mise à l'écart d'un monde qu'il n'est pas en mesure de saisir complètement, ni même de le tourner en ridicule? Accepte-t-on de voir la misère de la condition humaine à l'écran? De même que se pose la question-marronnier suivante: peut-on rire de tout et - surtout - peut-on s'autoriser à rire de tout?

A la deuxième question, je souhaite apporter une réponse positive, pensant que l'on peut parvenir à faire rire de tout, mais pas n'importe comment (finesse et tact doivent s'imposer le plus souvent) et avec n'importe qui. Réponse classique en somme. A la première, je ne peux apporter une réponse générale dans la mesure où cela relève intrinsèquement des sentiments et des perceptions de chacun. Si je pars du principe que nous avons chacun en nous-mêmes une part de déni sur un phénomène, un événement qui nous touche plus ou moins personnellement, je constate également qu'en tant que spectateurs des salles obscures et cinéphiles, le septième art nous donne souvent à voir la misère humaine et la gravité de l'existence, et que nous nous confrontons de manière consciente et délibérée à cet exercice (à moins qu'on ne regarde pas de films sociaux et sociétaux, ce que je ne juge en aucun cas)... puisqu'à moins d'effectuer ou d'avoir effectué cette expérience de la misère, subsiste une distance entre la réalité et la fiction, ou plus simplement le filtre protecteur de l'écran et du cinéma.

Je vais maintenant m'exprimer sur mon ressenti personnel quant à cette question. Lorsqu'il nous est présenté sur l'écran une violente réalité de la société, ici l'exclusion sociale liée au handicap et donc à l'écart vis-à-vis d'une norme érigée comme telle (sujet sur lequel je me suis exprimé de mémoire dans ma critique de Préjudice d'Antoine Cuypers), nous ressentons naturellement, involontairement, éhontément, sans assomption, un malaise dont l'origine n'est pas tant la situation qui nous est présentée elle-même. C'est plutôt comme si le malaise venait de cette mise sous les yeux forcée, à nu, telle une prise en otage (en mode "on m'impose une réalité que je perçois difficilement faute d'attention ou d'acceptation sur cette dernière), alors qu'au fond, notre appartenance à une "normalité" tend - hélas - à dévier notre regard de la différence et de l'exclusion, à appréhender différemment ceux qui n'appartiennent pas à la "norme", et - pire encore - à les définir par leur "déviance": le célèbre stigmate d'Erving GOFFMAN.

A titre personnel, le malaise et la gêne que j'ai ressentis ne sont absolument pas dus au fait que les réalisateurs me proposent le portrait initiatique d'un mec de 50 piges "différent". Je ne refuse pas que l'on me montre la réalité de la société, l'injustice de la vie, la mise à mal du principe de l'égalité entre les êtres humains à la naissance, la violence d'un monde égoïste, se référant toujours à la norme, et de plus en plus incompréhensif (et incompréhensible), n'hésitant pas à mettre à son ban le déviant quelque soit sa déviance. Non, la réalité est la réalité, et nous devons la regarder en face. Là où j'exprime un profond malaise et une objection plutôt catégorique, c'est quand au traitement de leur sujet par les réalisateurs. C'est ici que j'en reviens aux bonnes intentions dont je parlais au début de cette critique. En dépit de ces dernières, j'ai la sensation que le kitsch assumé du film, la réalisation téléfilmée à la mode des chefs d'oeuvre des après-midi du petit écran francophone du début des années 1990 (aspect esthétique que j'avais violemment reproché à "Tip-Top" de Serge Bozon, dont on peut ici également rapprocher le traitement humoristique noir et éloigné de l'échelle Celsius tant il est inqualifiable), cette ringardise à souhait annihile complètement le propos sincère du film. Si cette lourdeur que j'ai subi en tant que spectateur, vis-à-vis de laquelle je me suis senti pris en otage, ne s'était arrêtée qu'à la forme, et aurait permis au récit de s'épanouir dans une sensibilité et une justesse quant aux questions de la différence, de l'émancipation et du deuil, je serais passé outre sans états d'âme. Or, en termes de lourdeur, les réalisateurs ne se contentent pas ici d'effleurer la forme, mais touchent également le fond. Le summum survient d'ailleurs dès les premières minutes du film (dont la projection s'est d'ailleurs déroulée au son mélodieux et délicat d'un inextinguible et gloussant fou rire de la part d'une camarade Sens Critiqueuse qui, au demeurant, a beaucoup apprécié le film - je suis sérieux - et ne se moquait pas de son sujet - sérieux également): pour rendre hommage au défunt, quoi de mieux que de réaliser un power-point absolument affreux, constitué de bric et de broc, de rose et de roseS, de palmiers et de petits oiseaux, à l'harmonieux rythme d'une musique proche du cultissime-kitchissime-issime-issime "Est-ce que tu viens pour les vacances?" de David et Jonathan, sur lequel nos parents se sont déhanchés durant leur jeunesse, occupant la piste de danse au rythme de slows hésitants et gênés, ... Dieu merci (s'il existe), les réals ont eu la pertinence de nous épargner de telles séquences pour le reste du film, puisque nous aurions sans aucun doute été confrontés à un dilemme quant au ressenti moralement exprimable quant au film. Le ridicule de cette séquence vient ici tuer la sensibilité et la justesse du traitement du deuil, de l'indispensable délicatesse dont doit faire l'objet cette épreuve douloureuse et, qui plus est, personnelle pour le personnage principal, puisque le film raconte l'histoire vraie (mais "fictionnalisée" de ce dernier) de l'acteur qui le joue. Cette séquence est, à mon sens, symptomatique du fil du rasoir sur lequel se trouve l'oeuvre et de la possible ambiguïté des rires qui en découlent, du moins lorsque l'on entends les autres rires. Au fond, de quoi rit-on et de quoi peut-on se permettre de rire dans "Willy 1er"? Pour ma part, la réponse est claire: il ne s'agit en aucun cas de se moquer de l'acteur-personnage principal, à la volonté et au courage exemplaires, au caractère forgé par les épreuves de la vie et par le handicap que la naissance lui a imposé, dont l'autre courage est d'accepter de raconter son histoire et de se foutre à poil, de (re)jouer l'intime, la douleur, le drame, le quotidien. A cet homme, je tire sincèrement mon chapeau. Si rem_coconuts ne se fout pas de la gueule de Willy 1er ou de Willy 2 (son jeune collègue du Carrefour Market de Caudebec, un autre exclu) parce qu'il est homo ou qu'il fait des numéros de transformiste, si je ne doute pas que l'écrasante majorité soit dans ce cas - et si je ne me pose pas ici dans une posture morale de jugement quant aux réactions des autres spectateurs - qu'en est-il des autres? De qui et de quoi rit-on dans ce film? De qui et de quoi sommes-nous autorisés à rire? Telle est la question qui ne devrait spontanément pas se poser à la découverte de Willy 1er, et s'avère selon moi symptomatique des évidentes maladresses de traitement de leur objet par de jeunes réals sincères dans leur démarche (bien que visiblement peu prompts à accepter la critique selon nombre de Sens Critiqueurs et de twittos).

Vous pensez déjà en avoir fini de cette longue critique? Sérieusement? Et bien non (rassurez-vous, vous y êtes cependant presque). J'en reviens à la problématique que j'évoquais précédemment s'agissant de l'acceptation de regarder ou non la misère sociale. Je pose ici la question sous un autre angle: comment montrer l'épreuve de la vie et l'exclusion à l'écran? Difficile d'apporter une réponse, si ce n'est celle - évidente - d'éviter de céder à l'écueil du pathos et de la lourdeur. Pour le pathos, ça passe; pour la lourdeur, pas du tout. Soit. Autre question: comment appréhender un sujet aussi casse-gueule et sensible? Ici, le problème est radicalement tranché par une mise à nu totale et impudique - on a parfois la désagréable sensation que c'est malgré lui, même si je doute que ce soit en réalité le cas - de l'histoire de Willy/Daniel (Vannet, l'acteur principal). Bien que le cinéma représente par définition un filtre fictionnel et une mise à distance de la réalité même si l'approche adoptée par le réalisateur touche au réalisme (à moins de réaliser un documentaire), il n'est pas d'une nécessité absolue d'édulcorer ou de styliser par quelque procédé que ce soit (métaphore, poésie, fantasmagorie, "fictionnalisation" #néologisme à outrance - comme c'est à mon sens le cas de La fille inconnue des Frères Dardenne) afin de rendre une réalité plus aisément audible et visible, ou de préserver le regard du spectateur (grave écueil à mon sens si telle est la justification). Combien de chefs d'oeuvre doivent-ils leur réussite à l'exacerbation d'un réalisme et d'un naturalisme sans fards? Il n'est pas proscrit de se livrer à cette dernière approche, à un déshabillage de l'objet en bonne et due forme, sans céder à l'écueil du voyeurisme (je pense ici au sublime Amour de Michael Haneke). Ici justement, j'ai eu la désagréable impression de me voir imposer un épisode de Strip-tease, magazine de reportages "sociétaux" qui fit les beaux mercredis soirs de la télévision publique, voire de Confessions intimes, bien qu'associer Willy 1er à cette dernière émission relève encore de l'insulte au film. Sans céder à un ambiant moralisme de comptoir à deux balles, sans que je ne sois dérangé - par principe - par le fait qu'on me balance dans la gueule la dure réalité de la vie, je ne souscrit pas à ce que j'ai perçu comme un déshabillage caricatural, une mise à nu gratuite, dénués de la finesse nécessaire à cette approche, et commettant ainsi l'erreur majeure de verser dans un voyeurisme inapproprié au sujet du film, à l'histoire douloureuse de cet homme, annihilant ainsi hélas une grande part de l'émotion et de la sensibilité qui devraient découler de Willy 1er. Un strip-tease qui vire d'autant plus souvent à l'humiliation gratuite pour Willy/Daniel, à la prise en grippe systématique, à la manipulation de la part des copains prétendus dont les esprits dont pavés d'intentions pas aussi bonnes qu'il pourrait le croire, mais aussi pour Willy 2 (non, ce n'est absolument pas caricatural, parce que tu es homosexuel, tu portes des fourrures et tu fais des show de transformiste, c'est très connu - et des clichés, je peux t'en sortir en veux-tu en voilà sur les femmes, les jeunes, les arabes et qui tu veux), forcément victime d'une agression homophobe ... de la part son pote Willy 1er. Bon, je ne vais pas pour autant verser dans la mauvaise foi gratuite, je trouve toutefois le film assez juste sur son traitement de la perception de l'homosexualité et de l'homophobie en milieu communautaire.

Pour finir, suis forcé d'avouer ma perplexité quant à la représentation que nous donne à voir le film du monde rural. Les réalisateurs tendent à montrer certaines réalités quant à la vie de nos campagnes, aux modes de fonctionnement des communautés rurales, aux types de sociabilités qui s'y développent (via l'environnement professionnel, le bar PMU ou le milieu associatif), à la difficulté du processus d'intégration dans un environnement fermé, aux phénomènes d'exclusion et de mise au ban de la communauté en tant que "norme" locale de ceux que Goffman qualifie de "déviants" (non pas en tant que jugement moral, mais en tant que "perçus comme tel" de la part de ceux se trouvant du côté de la "norme") - ici, cela prend la forme d'une moindre acceptation et d'une intolérance vis-à-vis de la différence, de l'homosexualité notamment, - et je dis cela sans mépris aucun, étant moi-même originaire d'un département rural. Or, les réals foutent allègrement les pieds dans le plat et pêchent par une vision trop catégorique, caricaturale à souhait, quoique sans doute assumée (ou pas), du monde rural, faisant passer tous ses habitants pour des ploucs ou des arriérés qu'ils ne sont pas forcément, ni systématiquement. Oui, par rapport au milieu urbain, l'évolution dans un territoire rural est différentielle, du fait de fortes disparités et inégalités sociales, économiques, territoriales, culturelles, ne jouissant ni de disposant des mêmes capitaux que les urbains, faute d'infrastructures semblables, d'un accès aisé aux services publics, d'une géographie favorable, d'une structure sociale et d'un contexte économique incomparables. A la campagne, tant le rapport au quotidien qu'à l'autre diffère: les processus de sociabilisation sont marqués par une forte communautarisation des relations inter-personnelles, du fait du subir d'une exclusion territoriale de plus en prégnante dans la France de 2016 et du repli conséquentiel sur un groupe démographique moins nombreux et moins dense, un entre-soi davantage "fermé" sur lui-même dans lequel s'intégrer lorsqu'on est dans le rôle de l'"étranger" (dans une entente large) n'est pas forcément chose aisée, puisque par définition l'"étranger" n'est que peu côtoyé, n'existe le plus souvent qu'à travers le prisme de la représentation médiatique et fait l'objet de la rumeur, de méfiances, des ragots. Mais, les réalisateurs tendent à omettre que, si l'on retrouve nombre de points communs - que je viens donc d'évoquer - à l'ensemble des communes rurales participant ainsi à une vision idéal-typique de la ruralité en France (comme l'on peut définir un idéal-type très général de la ville, de la banlieue, des territoires ultra-marins etc. etc.) - et c'est là que survient LA critique facile -, tous les ruraux ne sont pas comme cela. Ruralité n'est pas forcément synonyme d'exclusion et d'intolérance envers l'Autre (même si les exclusions territoriale et socio-économiques sont bien réelles, elles). Débarquer à la campagne ne signifie pas naturellement être voué à la désintégration éternelle. Oui, on peut s'intégrer dans la communauté villageoise sans fondre complètement son identité dans cette dernière. Non, il n'y a pas que des abrutis homophobes, se foutant ouvertement de la gueule des handicapés perçus comme les "idiots du village" et probablement fachos. Certes, il y en a, soyons honnêtes, mais j'ose affirmer que la société française a tout de même légèrement évolué depuis les années 1950 (quoique je me le demande encore souvent quand je vois certaines manifestations...). A l'instar de ma critique, ce dernier point relève du paradoxe, puisqu'à mon sens, les réals, eux-mêmes originaires de zones rurales, montrent une connaissance objective de leur terrain tout en péchant à mon sens par "parisianisme" (bien que je déteste ce terme).

Est-ce bien nécessaire que je fasse une conclusion, ou bien ma longue critique et ma note se suffisent-elles à elles-mêmes? Je me contenterais d'un point final: un rendez-vous raté avec un beau sujet.