10 000 litres d'horreur pure par Nébal

Le cinéma d'horreur connut une véritable révolution dans les années 1970, préparée par quelques œuvres fortes et originales telles que Psychose d'Alfred Hitchcock, Le masque du démon de Mario Bava et La nuit des morts-vivants de George A. Romero. L'horreur tend alors à se distancier de l'épouvante traditionnelle et de son attirail gothique puisé dans le folklore. Elle se fait plus sordide, plus graphique parfois, plus maladive.

Dans la foulée de Psychose et de sa célèbre scène de meurtre sous la douche se développe en Italie le genre du giallo, illustré notamment par un Dario Argento alors au sommet de son génie (L'Oiseau au plumage de cristal, Le Chat à neuf queues, Les Frissons de l'angoisse...). On y retrouve la figure encore rare du serial-killer aux motivations difficilement discernables, et dont les meurtres tous plus atroces les uns que les autres, et généralement perpétrés à l'arme blanche (un long poignard dans une main gantée de cuir...), sont assez souvent teintés d'une forte atmosphère érotique, la pulsion meurtrière se faisant libération brutale d'une sexualité perturbée ; on nage dans le sang... et dans la psychanalyse. Le giallo mue à son tour, et, porté notamment par le culte mais néanmoins très décevant à mon goût La Baie sanglante de Mario Bava, génère le slasher : le meurtrier est encore plus flou, l'aspect psychanalytique disparaît parfois totalement, l'immoralisme règne, et le meurtre devient l'objet central du film, toujours plus graphique et insoutenable. Les victimes – de préférence des jeunes gens aux hormones en ébullition, en un sens le type idéal du public de ces films, paraît-il (sauf que ledit public, plutôt masculin, raffole des victimes féminines à forte poitrine...) – se ramassent à la pelle, et on en redemande. Au mieux, cela a donné, par exemple, Black Christmas de Bob Clark et Halloween de John Carpenter, modèle du genre, hélas bien amoché par une flopée de séquelles dont on se serait bien passé, de même que pour le Freddy (Nightmare On Elm's Street) de Wes Craven ou le Vendredi 13 de Sean S. Cunningham...

Parallèlement à ce genre proliférant, et pouvant plus ou moins y être rattachés, se développent également à cette époque d'autres sous-genre, portés par une même volonté, parfois scabreuse et parfois politique, de repousser les limites de la censure, que ce soit dans le cadre d'un pur cinéma d'exploitation ou dans celui, plus « respectable », du cinéma « d'auteur ». Parfois proche du slasher, on peut ainsi évoquer le genre très spécialisé du rape and revenge, avec au moins un film emblématique, l'excellent et terrible La Dernière Maison sur la gauche, premier film (officiel...) de Wes Craven, et peut-être (probablement ?) le meilleur, en dépit de ses nombreuses imperfections techniques. Le thème de la chasse à l'homme, apparu au cinéma avec Les Chasses du comte Zaroff, génère à la même époque le genre du survival, dans lequel une brochette de citadins perdus dans une contrée sauvage et hostile se font massacrer par une horde de tueurs sadiques et dégénérés, de préférence des rednecks, tiens : ça a donné Délivrance de John Boorman, bien sûr, mais aussi, plus proches de nos préoccupations, La Colline a des yeux de Wes Craven, ou encore, bien qu'avec une tonalité différente, le fameux (et excellent même si surestimé à mon avis) Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, où l'on retrouve nos jeunes gens stéréotypés du slasher, perdus dans un Texas sordide et répugnant. Le film gore dépasse en même temps les guignoleries d'Hershell Gordon Lewis (au passage, dans 2000 Maniacs, on trouvait déjà les jeunes gens et les rednecks...) pour aboutir, pour le meilleur et pour le pire, aux films de zombies (les chefs-d'œuvre de George A. Romero et les hilarantes abominations italiennes...) et au genre spécifiquement transalpin du film de cannibales, dans la foulée du célèbre Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, ou bien se teinter d'un délire outrancier qui rend la violence plus surréaliste qu'hyperréaliste, plus drôle qu'émétique, ainsi avec les Evil Dead de Sam Raimi (et ces jeunes gens dans une cabane isolée au fond de la forêt...), mais aussi les succulents Bad Taste et Brain Dead (la glorieuse époque de Peter Jackson, ça fait bizarre aujourd'hui...), ou encore le Street Trash de Jim Muro. Miam ! Rajoutons enfin quelques réactualisations de l'horreur classique, mise au goût du jour (Suspiria de Dario Argento, Fog ou encore le remake de The Thing par John Carpenter), mais aussi quelques objets filmiques non-identifiables – le Driller Killer d'Abel Ferrara, etc. – ; autant de motifs pour parler d'un âge d'or du cinéma d'horreur, qui n'avait jamais été aussi libre ni aussi inventif, et ne l'a jamais été depuis, même s'il revient au goût du jour (voyez les innombrables remakes, suites et préquelles des films cités à l'heure actuelle, ou, plus sympathiques, les pastiches et hommages, comme le rigolo Cabin Fever d'Eli Roth, mais aussi, moins directement référencé et plus glauque, Wolf Creek, The Descent, Severance, 28 jours plus tard, Saw, et bien d'autres encore).

Autant de films qui ont fait le bonheur des cinémas de quartier aujourd'hui défunts (et des drive-in...), puis celui de ces jeunes gens qui ont vu apparaître au cours des années 1980 ce merveilleux accessoire qu'était le magnétoscope. C'était l'époque bénie où Vidéo-Futur n'existait pas, et où l'on pouvait louer pour un prix modique des films rares, des films « autres », et non uniquement le dernier blockbuster aseptisé et formaté, agrémenté des inévitables « scènes coupées » après avoir squatté les Multiplex...

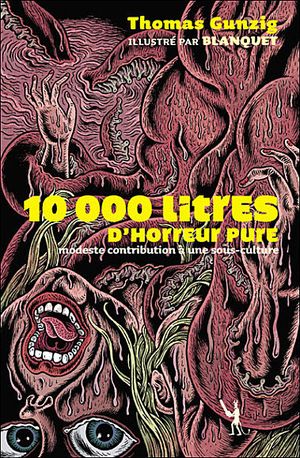

Epoque bénie qu'a eu la chance de connaître, comme bien d'autres, le jeune écrivain belge Thomas Gunzig (j'y arrive enfin ! Ouais, mais d'abord, ce prélude n'est pas totalement gratuit, hein, et pis d'abord, je fais que c'que j'veux, na !). Et c'est à cette sous-culture si particulière – et si formatrice, parfois – qu'il entend rendre hommage avec ce sympathique 10 000 Litres d'horreur pure (à vrai dire, ce sont surtout les survivals qui sont concernés, comme l'auteur le précise lui-même, et non les slashers au sens strict, comme le prétend la quatrième de couv'... Comment ça, je chipote ?). La chouette couverture de Blanquet – qui livre également quelques illustrations intérieures dans le même genre – donne le ton : ça dégouline, ça suppure, ça suinte, ça gicle et ça hurle. Re-miam.

Hommage, disais-je. Ca implique de jouer sur un certain nombre de stéréotypes, ainsi que l'auteur s'en explique dans une « petite introduction en guise de justification ». L'histoire, du coup, on la connaît, ou presque.

Prenons cinq jeunes gens, réduits à l'archétype. Patrice est un petit gros mal dans sa peau et maladroit, un chimiste à lunettes, bref, un nerd ; puceau comme de bien entendu. Marc est son meilleur ami, un jeune homme beau, intelligent – enfin, c'est ce qu'on dit, mais on peut légitimement en douter, des fois – et abominablement gentil, qui étudie la médecine ; sa copine, Ivana, étudie le droit, elle en a bavé, elle est belle, douce et intelligente (parfaite, quoi). Deux pièces rapportées par le trop gentil Marc : l'insupportable JC, gros con cynique et égocentrique de futur kiné pété de thune, et sa copine Kathy, immonde poufiasse blonde, superficielle au possible, méprisante et arrogante, petite pupute à la cervelle d'oiseau qui se prend pour Freud parce qu'elle fait une Licence de Psycho. Voilà pour les victimes. En gros, on y reconnaît les personnages de Massacre à la tronçonneuse, d'Evil Dead et de Cabin Fever, entre autres, à ceci près qu'ils ne sont pas Américains. Et ils ont bien entendu la même fonction : susciter l'attachement et/ou l'irritation, trembler, souffrir et agoniser sous les assauts d'une menace invincible incarnant le mal à l'état pur ; et le « spectateur » de se faire participant, de souffrir avec eux ou de ressentir une certaine jubilation sadique en maniant le hachoir, mouhahahahahaha ! Pas besoin de plus : ces personnages sont des fonctions, et remplissent fort bien leur rôle. On ressent à leur égard ce que l'on a pu ressentir, sur un ton rigolard, avec Ash, ou avec « l'héroïne » de Massacre à la tronçonneuse pour ce qui est du glauque ; ça marche dans tous les cas, et, mine de rien, c'est pas si évident.

Le cadre, maintenant. C'est la fin des exams. Patrice propose à Marc et à Ivana – dont il est secrètement amoureux, cela va de soi – de passer ensemble le week-end dans un chalet perdu au bord d'un lac (comme dans... oui, bon, vous avez compris), histoire de se délasser un peu. Marc, des fois, est un peu con, et trouve que ça serait une chouette idée de proposer à JC et Kathy de les accompagner ; ça n'enchante guère Ivana et Patrice, trop polis cependant pour protester ; quant à JC et Kathy, qui n'ont décidément rien en commun avec les autres, ils acceptent néanmoins, y voyant une occasion un peu originale de faire la fête à grands coups de cachetons et de baiser comme des oufs (JC veut enculer Kathy, qu'on se le dise). Bref, l'ambiance est maussade, les « amis » n'en sont pas vraiment, et quand les récriminations commencent à surgir du côté des deux pourris gâtés – parce que ça manque d'alcool et c'est vraiment trop la zone –, on commence à sentir une vilaine tension qui ne fait que s'aggraver au fil des pages.

Les jeunes gens s'arrêtent dans la dernière épicerie sur la route, paumée elle aussi, et à plusieurs kilomètres du chalet de Tante Micheline – celle qui a fini à l'asile. C'est l'occasion de voir qu'en Europe aussi on a des rednecks – si vous en doutez, regardez l'excellent Calvaire de Fabrice du Welz (tiens, encore un Belge), ou encore le JT de Jean-Pierre Pernaud ; vous pouvez sortir de chez vous, aussi, ça marche assez souvent : on en a plein, de ces jolis spécimens de consanguins, conservateurs et cons tout court ; la chemise à carreaux et la gapette ne sont qu'un bonus séduisant mais non indispensable... L'épicier, donc, est un joli spécimen : il est grossier, il pue, il n'a pas d'alcool à vendre (mais il veut bien lâcher une bouteille de vodka douteuse si Kathy lui montre sa moule) et il élève des chats qu'il dresse pour tuer les gens (ah ouais quand même...). Petit élément déstabilisant, préparant l'horreur ultérieure, et suscitant un premier malaise, encore pour l'instant teinté de rire ; mais, dans le fond, c'est un procédé courant du genre, et que Thomas Gunzig évoque d'ailleurs dans la préface, citant en exemples la scène de l'auto-stoppeur dans Massacre à la tronçonneuse ou encore celle du bar dans Wolf Creek. Petit malaise, quoi. Et pas d'alcool, merde.

Bientôt, c'est le deuxième malaise – le cadre est joli, mais la baraque guère confortable, et vraiment paumée dans la cambrousse, loin de tout (y'a même pas le téléphone...). Et puis troisième malaise : Patrice révèle qu'il n'est venu ici qu'une seule fois, dans son enfance, et qu'il n'y est jamais revenu depuis, parce que c'est ici qu'a disparu, dans des circonstances étranges, sa sœur handicapée mentale... Et puis, alors que JC, complètement défoncé, lèche sans trop d'efficacité sa blonde, celle-ci – défoncée elle aussi – aperçoit une silhouette par la fenêtre (comme dans...) : HIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! Et l'horreur s'abat bientôt sur les jeunes gens...

Je n'en dirais pas plus histoire de ne pas gâcher le réel plaisir que l'on ressent à la lecture de ce très court roman. Simplement, au-delà de l'hommage réjouissant, Thomas Gunzig nous concocte ici une chouette histoire d'horreur, hautement référencée mais comprenant malgré tout quelques éléments originaux (ou du moins des références allant au-delà des slashers et survivals traditionnels). Le récit, découpé en bref chapitres jouant sur la multiplicité des points de vue, est rythmé et entraînant, et l'horreur y est bien réelle (avec les quelques gimmicks d'usage, moins lourds ici, car plus appropriés et mieux maîtrisés, que dans La Théorie des cordes, au hasard) ; une touche de gore de temps en temps, pas mal d'humour aussi... 10 000 Litres d'horreur pure constitue ainsi un divertissement éminemment sympathique, à condition d'aimer les séries B à Z d'horreur ; ben, heureusement, c'est mon cas, aussi Gunzig avait-il ici tendance à prêcher un converti... Mais si parmi vous se trouvent d'autres fidèles de la secte (j'en connais bien quelques-uns, eh eh...), il me semble qu'ils passeront eux aussi un agréable moment – bien que très court – à la lecture de ce roman finalement assez singulier.