Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/07/kamikazes-de-constance-sereni-et-pierre-francois-souyri.html

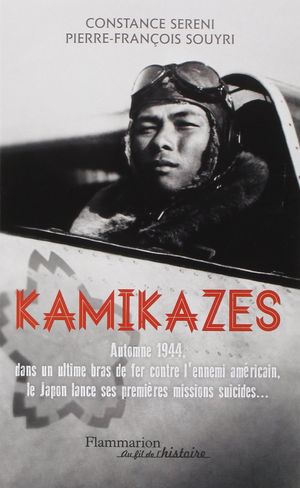

SERENI (Constance) et SOUYRI (Pierre-François), Kamikazes (25 octobre 1944 – 15 août 1945), [Paris], Flammarion, coll. Au fil de l’histoire, 2015, 251 p. [+ 8 p. de pl.]

INCOMPRÉHENSION

Les kamikazes, à l'instar du seppuku (qui leur est éventuellement associé et sans doute bien trop légèrement), font partie de ces emblèmes à forte connotation symbolique qui en sont venus à caractériser le Japon auprès des non-Japonais – presque instinctivement. Ce phénomène étonnant n’a guère tardé à véhiculer des connotations qui lui sont propres ; ainsi, on en fait souvent l’exemple typique du suicide altruiste au sens de Durkheim, qui ne pouvait certes lui-même en avoir conscience en 1897, date de parution de son célèbre ouvrage... De manière plus générale, le mot même de « kamikaze » (que les Japonais n’emploient d’ailleurs pas forcément, ou pas avec le même sens, j’y reviendrai) a intégré le lexique des langues occidentales, y compris voire avant tout le lexique « populaire », disons, et, mine de rien, cela n’arrive pas si souvent. Pour autant, s’il est une chose dont tant le vocable que ses emplois conventionnels témoignent, c’est sans doute d’une incompréhension fondamentale à l’égard de ce phénomène très ponctuel mais qui a durablement marqué les esprits.

Finalement, il ne s’agit pas forcément tant d’une question factuelle (même si c’est bien sûr la base de toute autre interrogation) que d’une question de représentations. Et c’est peut-être là que se situe le problème, car les représentations sont fluctuantes – et même plus que cela, dans le cas présent : de part et d’autre du Pacifique, « kamikaze », même à s’en tenir à la référence la plus précise aux événements de 1944-1945, ne signifie au fond pas du tout la même chose… À cet égard, l’incompréhension est peut-être, d’une certaine manière, renforcée, propice aux jugements de valeur parfaitement arbitraires et détachés des faits comme de leur interprétation raisonnée (même si jamais totalement assurée).

Bien sûr, il y a une part essentielle de fascination dans toute étude de ce phénomène hors-normes – une fascination morbide, une fascination néanmoins ; et je n’y échappe certainement pas, bien au contraire : je plaide coupable. Mais, cette fois, c’est sans doute dans l’ordre des choses – car les kamikazes, dans leur dimension symbolique, ont sans doute été appréhendés, et même conçus, dès le départ, comme un récit médiatique saisissant, qu’on le considère avant tout poignant, inspirant ou terrifiant ; en fait, toutes ces dimensions, et d’autres encore, doivent probablement être associées : les kamikazes n’ont rien d’unilatéral, même s’il serait tentant de s’en tenir là...

D’où, me concernant, la lecture de cet ouvrage, assez bref, très abordable, tout à fait sérieux néanmoins (ne pas se fier à l’accroche un peu putassière en couverture – et le nom de Pierre-François Souyri, régulièrement croisé ici ou là, si je n’en ai lu pour l’heure que son excellente Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, m’inspirait confiance). Ce fut aussi l’occasion de prolonger avec un exemple très concret, et par ailleurs ponctuel, d’autres lectures éventuellement liées, comme La Mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet, ou Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya – deux ouvrages cités dans la bibliographie, d’ailleurs et sans vraie surprise.

QUESTIONS DE TERMINOLOGIE

En fait, un problème se pose d’emblée, concernant le simple vocabulaire utilisé. En français, et dans beaucoup d’autres langues en dehors du Japon, nous parlons donc de « kamikazes » ; la signification de ce vocable découle des deux mots (et idéogrammes, ou kanji) japonais ainsi associés, kami qui désigne, pour faire simple, les esprits ou les dieux, et kaze, qui signifie le vent.

Donc, « kamikaze » signifie « vent divin » ; et, très concrètement, cela renvoie à une anecdote historique, portant sur les deux tentatives d’invasion du Japon par les Mongols à la fin du XIIIe siècle – deux échecs où, selon la légende, la météo eut sa part, puisque des typhons ont balayé à chaque fois la flotte des envahisseurs : à proprement parler, c’est donc ceci qui est le « vent divin » – comme une confirmation éloquente de ce que le Japon est « le pays des dieux », et que les dieux ne manqueront pas de venir à son secours en cas de tentative d’invasion étrangère (rappelons que le Japon n’a jamais été envahi avant 1945). Il ne s’agit pas cependant de se reposer sur ce mythe : « Aide-toi, le ciel t’aidera », dit-on par ici, et finalement il y a de cette idée au Japon également – car les combats acharnés des samouraïs du XIIIe siècle ont eu leur part essentielle dans la défaite des Mongols : il n’y avait pas « que » le « vent divin »… Le lien avec la situation du Japon en 1944-1945 se fait donc tout naturellement, à ces différents niveaux.

Les Japonais utilisent le mot kamikaze, écrit ainsi : 神風 ; et on retrouve bien sûr le lien avec l’anecdote du « vent divin ». En fait, c’est surtout la presse (à laquelle il faut adjoindre la propagande cinématographique, actualités ou films de « fiction ») qui, à l’époque, avait employé ce terme, et avec cette prononciation, c’est-à-dire la lecture kun, ou proprement japonaise ; or l’armée lisait plus souvent les mêmes kanji avec la lecture on, ou « sino-japonaise », soit shinpû ; le sens global reste peu ou prou le même, mais il s’accompagne en même temps de connotations différentes – de manière générale, la lecture on est souvent perçue comme plus « sophistiquée » (élégante, cultivée, etc.) que la lecture kun, mais il semblerait aussi qu’on ait trouvé en l’espèce cette prononciation plus « martiale ». D’emblée, donc, le terme « kamikaze » existe, mais sans être le terme courant.

D’autant qu’il s’agit d’une sorte de licence poétique… Le terme officiel pour désigner ce que nous nommons « kamikazes » n’a en fait rien à voir, et est autrement prosaïque : on parle de tokubetsu kôgekitai (特別攻撃隊), souvent abrégé en tokkôtai (特攻隊), ce qui signifie « unités d’attaque spéciales ». Encore aujourd’hui, c’est le terme employé par les Japonais – qui ne recourent guère à kamikaze ou shinpû, si ce n’est pas totalement inenvisageable. Et on pèse ici le poids des connotations.

D’autant qu’un dernier aspect doit sans doute être mentionné – et qui est l’emploi contemporain du mot « kamikaze » par les Occidentaux, etc. Dans nos médias, il n’y a rien que de très normal et parfaitement logique à qualifier de « kamikaze » tel terroriste islamiste qui se fait sauter au milieu de la foule, a fortiori tel autre qui use d’un avion comme d’une arme en se précipitant sur le World Trade Center. Pour les Japonais, cependant, pareille assimilation ne coule pas du tout de source, et les laisse souvent perplexe, semble-t-il – et au mieux ? Car cela pourrait même aller au-delà – jusqu’à l’affect, le sentiment le plus intime… Les kamikazes, ou plutôt les tokkôtai, représentent pour eux une réalité précise, concrète – et terrible ; étendre le vocable à d’autres actions, finalement bien différentes au-delà des similitudes apparentes, ne fait pas vraiment sens.

LE CONTEXTE

Le contexte de l’apparition des kamikazes est donc crucial, tout particulièrement aux yeux des Japonais. Le sous-titre de l’ouvrage en donne les dates précises : les premières attaques kamikazes ont lieu le 25 octobre 1944, lors de la bataille des Philippines (mais il faudra certes revenir un peu en arrière), et le phénomène se poursuit jusqu’au 15 août 1945, date de la reddition du Japon (ou en tout cas, du discours de l’empereur l’annonçant). Moins d’un an, donc – mais bien assez pour que le phénomène se développe et marque à jamais les mentalités, au Japon et au-delà.

Une guerre perdue d’avance

Je ne vais pas rentrer dans le détail des circonstances de la guerre du Pacifique (que j’ai pu évoquer dans d’autres chroniques, comme Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya, Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d’Eddy Dufourmont, ou Le Japon contemporain, de Michel Vié ; peut-être faut-il aussi mentionner, dans une optique un peu différente, car directement liée à la guerre et aux intérêts américains, Histoire du Japon et des Japonais, d’Edwin O. Reischauer, et Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict).

Retenons cependant cet aspect essentiel : c’était une guerre perdue d’avance. Le plus fou dans tout cela est que l’état-major japonais en était parfaitement conscient – l’amiral Yamamoto, probablement le plus grand stratège nippon d’alors, l’avait signifié à maintes reprises, et d'autres comme lui. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais la principale était probablement d’ordre économique : le Japon manquait de ressources, et, à terme, sa production industrielle ou même sa simple mobilité (en termes de carburant, etc.) ne pouvaient qu’en être affectées. Face au Japon, les États-Unis – et leur puissance économique tout autre.

Le seul espoir, très mince, de l’emporter face aux Américains impliquait d’avancer vite, très vite : au moment T, le Japon dispose d’une meilleure flotte (avec des vaisseaux monstrueux dont le célèbre Yamato, brillant symbole de la supériorité de la marine impériale et outil de propagande de choix ; sa perte n'en sera que plus traumatisante), supérieure en nombre (d’autant que la flotte américaine se partage bien sûr entre le Pacifique et l’Atlantique) et d’une technologie remarquable ; de même, il peut compter sur d’excellents avions (notamment les fameux Zéros), bien meilleurs que ceux des Américains alors, ou de tout autre nation à vrai dire, et dont les pilotes sont probablement les mieux formés de par le monde entier. Puisque les militaires ayant accaparé le pouvoir au cours des années 1930, contre toute raison, et, pour certains d’entre eux, absurdement confiants en la supériorité intrinsèque de « l’esprit » japonais, à même de surmonter toute difficulté, comptent bien s’engager dans cette aventure au mieux hasardeuse, pas le choix : il faut profiter immédiatement de ces atouts – d’où l’assaut sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, destiné à porter d’emblée un coup fatal aux États-Unis (qui s’en remettront toutefois très vite), et une conquête accélérée de ce que les Japonais appelleront la « Sphère de Coprospérité de la Grande Asie Orientale ». Très vite, la quasi-totalité des possessions coloniales européennes dans la région tombent entre les mains des Japonais (qui en avaient déjà annexé quelques-unes auparavant, dont l’Indochine française en 1940), et les Alliés sont contraints de reculer partout. L’avancée fulgurante des troupes japonaises donne alors l’impression d’être irrépressible…

Mais, à partir de la bataille de Midway (début juin 1942 ; à peine six mois après Pearl Harbor, donc !), l’armée japonaise cesse d’avancer… et, bientôt, elle recule. Les prévisions de Yamamoto (et de bien d’autres) commencent à se vérifier, et nombreux sont ceux qui conçoivent d’ores et déjà que la guerre est perdue – elle durera pourtant encore trois ans !

Fait crucial : l’économie américaine permet de produire en masse des bateaux ainsi que des avions qui, non contents de rattraper le retard technologique initial sur le Japon, le dépassent bien vite – l’enfoncent, même ; et, en termes quantitatifs, c’est encore plus saisissant. L’économie japonaise ne peut tout simplement pas suivre : elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire. Les navires et avions que les Japonais produisent de leur côté sont toujours moins performants, moins fiables (au point où de nombreux avions trop hâtivement conçus présentent le risque de se désintégrer en vol !) et de toute façon pas assez nombreux… Et il en va à vrai dire de même de leurs soldats – toujours plus jeunes, toujours moins bien formés ; et tout particulièrement les pilotes, en fait, en contraste flagrant avec la situation au début de la décennie.

Effrayer pour négocier

Bien sûr, les dirigeants de l’armée nippone ne sauraient tenir ce discours à leur propre peuple, civils ou militaires. Jusqu’aux derniers jours du conflit, alors même que la réalité de leur situation se fait de plus en plus palpable, ils continuent de prétendre que la victoire est inéluctable, voire proche – et sont relayés par une propagande médiatique tout aussi confiante. Pourtant, des revers sont notables, qui ne peuvent pas totalement échapper aux Japonais… Mais ils sont systématiquement présentés comme ayant été « prévus » : en fait, ces prétendus revers font pleinement partie du plan qui assurera la victoire du Japon ! Ne serait-ce qu’envisager la possibilité de la défaite est hors de question : la supériorité de « l’esprit » japonais ne le tolère pas.

Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les officiers savent, sans doute, et très vite, que la défaite du Japon est inévitable. Dès lors, la tâche de l’armée évolue : il ne s’agit plus de vaincre, mais de résister suffisamment pour imposer aux Américains de négocier la « meilleure » paix possible. La stratégie globale connaît dès lors des errances significatives (et à terme dramatiques, même sans évoquer pour l’heure la question des kamikazes : l’armée japonaise abandonne littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers de ses soldats, à charge pour eux de mener avec leurs propres moyens une longue guerre de guérilla...).

Mais même l’opération Shô (« Victoire »), dans les Philippines, en octobre 1944, tient pour une bonne part de la tentative de bluff : il s’agit de leurrer les Américains quant aux troupes et aux moyens dont le Japon dispose encore… ceci, afin de leur faire peur – et donc, car c’est bien le propos, de leur faire entendre que la victoire, même inéluctable, leur coûtera très, très cher. Mieux vaut donc pour eux négocier au plus tôt, et en des termes relativement favorables au Japon – lequel n’est plus en mesure d’espérer davantage.

C’est justement alors qu’ont lieu les premières frappes kamikazes, à partir donc du 25 octobre 1944. Et c’est tout sauf une arme secrète : son pouvoir de dissuasion tient pour une part essentielle à la parfaite connaissance de l’ennemi quant à ce dont il s’agit ! Efficacité matérielle de la stratégie mise à part (j’y reviendrai), l’effet est d’une certaine manière atteint : les Américains développent une véritable psychose des attaques suicides… Mais peut-être l’effet souhaité par les Japonais va-t-il en fait un peu trop loin ? Le « fanatisme » que les Américains croient déceler chez les kamikazes pèsera sans doute d’un certain poids, quitte à ce que ce soit en guise de prétexte, dans la décision d'employer la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki – car, face au « mythe » savamment entretenu des « cent millions de Japonais » prêts à combattre pour leur patrie et leur empereur jusqu’à la mort, à l’instar de ces glorieux pilotes des missions suicides, se développe alors chez les Américains un « mythe » parallèle, celui des « 100 000 vies américaines » que le champignon nucléaire doit permettre d’épargner...

Le suicide d’une nation

Les kamikazes, par une cruelle ironie de l’histoire, sont finalement un symptôme plus qu’éloquent d’une nation aux abois, que les militaires et autres dévots ultranationalistes poussent littéralement au suicide.

La stratégie kamikaze, telle qu’elle a été conçue et mise en place par l’amiral Ônishi Takijirô, aussi horrible qu’elle soit, ne pouvait être dans son esprit qu’une solution ponctuelle, temporaire – ce qui faisait partie du coup de bluff plus global de l’opération Shô. Mais, en quelques semaines, au plus quelques mois (mais rappelons que moins d’un an s’écoulera entre le premier assaut kamikaze et la reddition du Japon), cette stratégie ponctuelle tend toujours un peu plus à devenir structurelle – à définir en fait une stratégie globale, systématique, de l’armée et de la marine impériales. Les kamikazes devaient être une exception, des troupes « spéciales » à proprement parler, mais l’éthique militaire japonaise en étend sans cesse la portée et le champ d’application.

L’exaltation des kamikazes par la propagande joue tout d’abord du mode héroïque – les kamikazes sont littéralement déjà des kami, et, selon la formule devenue rituelle, ils se retrouveront tous au Yasukuni. Mais, progressivement, cette représentation tend à s’effacer au profit d’une autre, qui en fait, d’une certaine manière, « des Japonais comme les autres ». Dès lors, tous les Japonais peuvent connaître leur gloire – les « cent millions de Japonais » seront autant de « joyaux brisés » en leur temps, autant de « boucliers de l’empereur », autant, enfin, de fleurs de cerisier : le symbole parfait de l’âme japonaise, la beauté d’autant plus saisissante qu’elle est très fugace – et se réalise pleinement dans la mort.

Les militaires endoctrinés (en même temps que responsables de cet endoctrinement massif) prônent bel et bien le suicide de la nation entière. Les Japonais ne se rendent pas – seuls les lâches se rendent, c’est indigne des soldats de l’empereur. Les Japonais se battront donc jusqu’au bout – jusqu’à la mort.

La propagande met en avant une culture tragique et souvent morbide du Japon ancien ; qu’elle déforme forcément au prix de nombreuses simplifications d’ordre rhétorique… Il n’y a pas d’atavisme suicidaire au Japon. Mais on pioche bel et bien nombre d’anecdotes édifiantes dans les siècles passés, éventuellement dans Le Dit des Heiké, etc., tandis que le Hagakure et d’autres œuvres du genre fournissent l’arrière-plan philosophique de l’entreprise : les « études nationales » ont le vent en poupe, qui reviennent, avec l’intellectuel d’Edo Motoori Norinaga, inspiration essentielle, sur la culture autochtone millénaire du Japon (un exemple éloquent, ici : le nom des quatre premières escadrilles kamikazes, choisi par Ônishi Takijirô lui-même, figure dans un unique poème waka de Motoori, définissant justement l’âme japonaise par la référence devenue incontournable à la fleur de cerisier). Tout ceci peut souvent se résumer en une idée simple : la belle mort rachète la défaite. La victoire au prix de compromissions est une honte – survivre à la défaite une plus grande honte encore. Il faut mourir !

En fait, mourir devient même désirable – pas seulement souhaitable, mais un véritable objectif : les Japonais ne se battent plus pour vaincre, mais pour mourir ! C’est totalement invraisemblable, au plan de la stratégie militaire – mais c’est semble-t-il un fait constaté, dont parlait notamment Takahashi Tetsuya dans Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni...

Et c’est donc la nation entière qui, sur ces bases, doit se montrer prête à accomplir le sacrifice ultime, le plus beau des sacrifices : cet honneur incomparable consistant à mourir dignement pour l’empereur.

Et qu’importe, à cet égard, si un certain nombre de ces officiers si pointilleux quant à l’honneur et à la gloire de mourir dignement, le moment venu, se montreront au-dessous de tout – fuyant en abandonnant leurs hommes un peu partout dans l’Asie et le Pacifique, se précipitant à la rencontre des Russes envahissant tardivement la Mandchourie pour être faits prisonniers sans combattre, ou, dans les premiers jours d’août 1945, abusant de leurs privilèges pour se livrer à un pillage en règles des ressources raréfiées au Japon même… Sans doute ne faut-il pas trop s’y attarder, ces comportements ne sont pas forcément significatifs ; mais ne l’oublions pas pour autant...

AUX SOURCES

Bien sûr, l’idée même des kamikazes n’est pas apparue d’un bloc, surgissant comme par magie du képi d’Ônishi Takijirô. Et la décision d’envoyer tant de jeunes hommes à la mort ne s’est pas davantage faite sur un coup de tête – elle a été mûrement réfléchie, et guère aisée à prendre…

Mais il faut à ce stade mettre en avant la singularité des kamikazes. Il ne s’agit pas, dans leur cas, d’une décision individuelle et sur le moment ; même si les kamikazes étaient tous censés être volontaires (mais nous aurons l’occasion de voir que ce n’était pas toujours le cas, et que la pression sociale annihilait de toute façon tout libre arbitre en l’espèce), il n’en reste pas moins que les attaques suicides étaient planifiées et ordonnées par la hiérarchie militaire – et qu’il s’agissait délibérément d’envoyer des jeunes hommes à la mort, sans la moindre possibilité de s’en tirer ; enfin, le phénomène, même envisagé d’abord de manière relativement ponctuelle (mais il deviendra bien vite structurel), avait par ailleurs quelque chose de massif dans ses implications stratégiques.

Il faut prendre tout cela en compte – et c’est ici, sans doute, qu’intervient le problème mentionné plus haut quant à l’emploi du mot « kamikaze » dans tout autre contexte que celui du Japon de 1944-1945 ; je ne prétendrais pas forcément que c’est systématiquement inapproprié, mais il faut bien peser cette spécificité historique.

Dans la culture japonaise classique (mais retouchée)

Bien sûr, la culture japonaise, éventuellement retouchée par la propagande, fournit nombre de précédents censément édifiants – à ceci près, donc, que ces précédents n’en sont pas toujours : dans la litanie des samouraïs qui prennent leur propre vie, par seppuku ou autrement, depuis au moins les événements de la fin du XIIe siècle (voir les Dits de Hôgen, de Heiji et des Heiké), la liberté du « choix » est certes régulièrement ambiguë, et l’on compte occasionnellement des suicides « d’accompagnement » qui deviennent des suicides de masse – des choses dont j’avais parlé en chroniquant La Mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet. Pourtant, la situation de 1944-1945 ne correspond jamais tout à fait – même si cela relève en fait d’une forme de casuistique.

Les anecdotes édifiantes (que les manuels scolaires, unifiés et contrôlés par l’armée, mettent toujours en avant, et avec un biais « civique » marqué – voir notamment le récit de la bataille de Dan-no-ura instrumentalisé) sont de la partie, mais aussi des choses plus abstraites, relevant davantage de la philosophie, dont le Hagakure. Il y a bien là tout un substrat culturel qui a permis à l’idée des kamikazes d’éclore, mais il y fallait sans doute quelques précédents plus tangibles, témoignant d’une certaine évolution, dans l’histoire récente du Japon.

Balles humaines et dieux de la guerre

Or il y en avait – même « fabriqués », presque systématiquement… En fait, si l’on ne peut mettre de côté ce substrat culturel que j’évoquais à l’instant, millénaire, les sources véritables de la stratégie kamikaze n’interviennent qu’à partir du Japon de Meiji au plus tôt.

Plus précisément, il faut s’arrêter ici sur la guerre russo-japonaise de 1904-1905 : cette victoire nippone inattendue, et qui a stupéfait le monde blanc, a coûté extrêmement cher au Japon, dont les pertes en vies humaines furent autrement colossales que celles de l’empire russe, même défait – la faute à des généraux bornés et incompétents, qui n’attachaient aucune importance à la vie de leurs soldats (sans doute y en a-t-il dans toutes les guerres, en France on penserait plutôt aux tranchées une décennie plus tard…) ; mais cela allait plus loin, il y avait l’idée que ces soldats pouvaient être sciemment envoyés à la mort, et devaient composer avec ce fait : nul programme d’ampleur alors, nul projet franc du collier à cet égard, mais déjà une conception qui nous rapproche des kamikazes. D’autant, peut-être, que le sanctuaire du Yasukuni gagne approximativement à cette époque sa portée cultuelle autant que symbolique – ce n’est plus la guerre de Boshin, ni même la Première Guerre sino-japonaise, déjà significative pourtant ; et le shinto d’État est davantage constitué.

En 1932, les choses deviennent plus marquées : lors d’un cours conflit suivant de peu l’invasion de la Mandchourie, l’année précédente, les Japonais attaquent et bombardent Shanghai ; s’y illustrent trois soldats du génie, qui, le 22 février, usent d’un dispositif très artisanal (en gros une bombe au bout d’une longue pique de bambou) pour percer les fortifications chinoises – avec succès ; mais ils se sont lancés dans cet assaut en sachant très bien qu’ils ne pourraient pas se protéger de la déflagration… Ils mourraient forcément. Le caractère volontaire de cette attaque est semble-t-il assez douteux, mais il a été mis en avant par la presse ; et l’histoire a retenu les noms des trois soldats : Eshita Takeji, Kitagawa Jô et Sakue Inosuke : on les appelle collectivement « les trois héroïques bombes (ou balles) humaines »… C’est une pure construction propagandiste, coordonnée par l’armée et les médias, toujours avides de « beaux récits de guerre » ; et ceci également compte dans la genèse du phénomène kamikaze.

Puis nous passons au 7 décembre 1941, l’attaque de Pearl Harbor : l’assaut ne se limite pas au bombardement de la base par les avions japonais ; il implique aussi des minuscules sous-marins dits « de poche », au nombre de cinq, et comportant chacun deux membres d’équipage. À la différence des aviateurs, ces sous-mariniers savent qu’ils n’ont à peu près aucune chance de s’en sortir vivants ; ils savent aussi que leur rôle est crucial pour le succès de l’opération… L’un de ces dix hommes commet la faute de goût de survivre – et, pire encore, d’être fait prisonnier : il sera conspué. Mais les neuf autres ? On les appelle bientôt « les neuf dieux de la guerre ». La presse met en avant leurs noms et loue leur gloire. Plus encore que les « balles humaines » de Shanghai, ils deviennent des symboles, dûment célébrés par l’armée et les médias. Caractère ponctuel mis à part (et la survie improbable du dixième homme…), on est là en présence d’une forgerie idéologique qui présage de bien des aspects des futurs kamikazes, trois ans plus tard.

Le « choc corporel » (tai-atari)

Mais il faut y ajouter une dernière dimension, tenant cette fois davantage à l’improvisation : à plusieurs reprises, des pilotes japonais dont l’appareil avait été touché, et qui ne pensaient plus avoir aucune chance de s’en tirer, choisissaient de se projeter contre un navire ennemi ou un autre avion, dans l’idée d’infliger le maximum de dégâts en mourant (notons au passage que cette pratique n’était pas spécifiquement japonaise : sur les fronts européens, cela a eu lieu à plusieurs reprises). On ne peut parler de kamikazes en l’espèce, car le choix se faisait individuellement et en improvisant : le pilote au départ de sa mission ne partait pas avec la certitude de mourir, mais faisait lui-même ce choix, sur le moment, quand tout opportunité de survie paraissait inconcevable. Ces comportements, quand on pouvait les connaître (dans le chaos de la bataille navale et aérienne, loin des caméras japonaises, cela n’avait rien d’évident), étaient bien sûr célébrés par les médias – d’autant qu’en certaines occasions, on avait pu constater que cette tactique pouvait infliger des dégâts redoutables : en certains cas, un unique avion bien placé pouvait à lui seul couler un porte-avions !

On parlait dans ce cas de tactique du « choc corporel », ou tai-atari. Et ces quelques exemples ont suffisamment marqué certains officiers pour les amener à constituer une véritable « théorie » du « choc corporel ». Finalement, c’est de là que découle à proprement parler le phénomène kamikaze : ces prédécesseurs n’étaient donc pas des kamikazes – mais ces derniers faisaient techniquement la même chose, simplement (mais c’est une différence essentielle) en partant spécialement pour se comporter ainsi, conformément aux ordres de leur hiérarchie. Sans nul doute, ces divers rapports ont contribué à ce que l’amiral Ônoshi Takijirô soumette enfin le projet des « unités d’attaque spéciales ».

Notons cependant que la théorie du « choc corporel » a eu une portée plus ample – en étant également étendue aux charges suicides souvent menées par les fantassins japonais quand la bataille terrestre était visiblement perdue, puisque se rendre était impensable ; les exemples ne manquent pas, ainsi à Iwo Jima. Même chose concernant ces soldats qui se jetaient sous les chars avec des ceintures de grenades, etc.

VARIÉTÉ DES KAMIKAZES

On ne parle pas de kamikazes dans ces derniers cas – même s’il s’agit bien d’attaques suicides, et dites tai-atari. Mais le terme « kamikazes », ou peut-être plus exactement celui de tokkôtai, de manière tout à fait officielle, peut cependant être employé dans différentes situations, et recouvrir diverses catégories de personnes.

Différentes armes

Quand on dit « kamikazes », on pense aussitôt à des pilotes d’avions – c’est la représentation la plus courante du terme, et sans doute à bon droit. Cependant, les kamikazes, même au sens le plus strict, n’étaient pas tous des pilotes, et, quand ils l’étaient, ce n’était pas toujours des mêmes avions : les Zéros n’étaient pas les seuls appareils employés en pareil cas ; on trouvait aussi des appareils plus lourds, des sortes de bombardiers...

Mais, à l’autre bout du spectre, il faut mentionner les minuscules Ôka : des bombes pilotées, larguées par un bombardier, et fonçant ensuite sur leurs cibles à une vitesse inouïe (les Ôka étaient propulsés par un moteur fusée, même si une bonne partie de leur temps de vol pouvait consister à simplement planer – en théorie...). Mais ces armes en apparence inventives n’ont cessé de faire la démonstration de leur inefficacité… Des dizaines, voire des centaines de pilotes sont morts à bord de ces appareils, sans jamais faire le moindre dégât significatif à l’ennemi – nombreux, en fait, étaient descendus avant même d’être largués par les bombardiers ! C’en était au point où les Américains, qui avaient constaté une baisse drastique du niveau de formation des pilotes japonais depuis Pearl Harbor et Midway, au point de parler de « chasse aux pigeons », désignaient ces armes censément redoutables par le sobriquet « Baka »… soit « crétin » en japonais.

Mais les kamikazes ne se battaient donc pas que dans les airs : dans la lignée des sous-marins de poche des « neuf dieux de la guerre », les Japonais ont développé plusieurs armes navales réservées à des opérations suicides, et dès lors intégrées au nombre des tokkôtai. Certaines, les « bateaux-bombes » (de divers modèles), ont été régulièrement employées vers la fin de la guerre, et parfois avec efficacité – en cela, ces bateaux se rapprochaient des avions kamikazes (ou du moins des premiers d’entre eux). Mais d’autres de ces armes se sont avérées aussi inutiles et absurdes que les Ôka : les Kaiten, qui fonctionnaient sur un principe assez proche, puisqu’il s’agissait de « torpilles humaines ». Les Kaiten ont été un des secrets les mieux gardés de la marine impériale à la fin de la guerre – nul ne devait en parler, rien ne devait filtrer à leur propos. C’étaient pourtant des armes désastreuses… Là encore, quasiment aucun dégât significatif infligé à l’ennemi – par contre, de très nombreux accidents à l’entraînement : nombre de « pilotes » de Kaiten sont mort noyés dans leurs appareils mal conçus, sans même être en mission !

Différents soldats

Appareils mis à part, les profils des kamikazes eux-mêmes étaient aussi très divers. Je ne saurais me livrer à une sociologie des tokkôtai, même si le livre contient quelques éléments en ce sens – ainsi concernant la part des étudiants parmi les kamikazes : ils n’étaient pas majoritaires, environ un quart des effectifs, mais ils témoignaient d’une évolution significative à un niveau plus global – à mesure que la guerre s’éternisait, le Japon, qui n’avait plus guère le choix, a été amené à faire feu de tout bois… La présence de ces pilotes-étudiants aura quelques conséquences notables concernant les témoignages que les kamikazes nous ont laissés, mais ça, j’y reviendrai plus tard.

Tenons-nous-en aux pilotes – et à la question de leur formation. Comme dit plus haut, avant le déclenchement de la guerre du Pacifique, les pilotes japonais ne disposaient pas seulement des meilleurs appareils disponibles, avec les fameux Zéros, ils étaient aussi parmi les mieux formés au monde : ils n’engageaient pas le combat avant d’avoir effectué plusieurs centaines d’heures de vol, bien plus que tout autre nation ; par ailleurs, à cette première formation, il fallait en ajouter une seconde, sur le terrain – car le Japon était en guerre bien avant Pearl Harbor, dans le contexte de la Seconde Guerre sino-japonaise, à partir de 1937 ! Que ce soit au regard de la formation initiale ou de l’expérience de la guerre, les pilotes japonais avaient plusieurs longueurs d’avance sur tous leurs adversaires, et au premier chef les Américains.

Les pilotes constituaient alors l’élite de l’armée nippone, et étaient révérés comme tels. Mais, le conflit durant, le Japon a dû revoir ses ambitions à la baisse… et drastiquement. Plusieurs lois n’ont eu de cesse d’abaisser l’âge de la conscription (le plus jeune des kamikazes, Araki Yukio, avait dix-sept ans ; une célèbre photographie le montre avec ses camarades guère plus âgés, et tout sourires – il tient un petit chiot dans les bras…). La levée en masse ne permettait pas d’effectuer le moindre tri. Les étudiants ont été un temps protégés contre l’incorporation, mais cette politique a dû elle aussi être abandonnée : si les étudiants en médecine ou en sciences dites « dures », considérés comme vitaux pour l’avenir du Japon, ont été épargnés, ceux des autres disciplines, lettres, droit, sciences humaines, etc., ont dû rejoindre les rangs de la troupe (où leur statut antérieur de « planqués » ne facilitait pas exactement leur insertion, souvent…). Il existait encore des passe-droits à cette époque, mais généralement d’un autre ordre : on tendait ainsi à protéger « un peu » les soldats mariés, les fils uniques, éventuellement les fils aînés ; et les fils d’officiers supérieurs…

Le tri n’était donc plus à l’ordre du jour, le Japon perdant sans cesse du terrain sur tous les théâtres d’opérations. Cela valait à l’évidence pour l’infanterie, l’armée qui consommait le plus d’hommes, mais aussi pour la marine et surtout les pilotes (en fait rattachés à l'armée ou à la marine), d’une importance essentielle dans le Pacifique. Concernant ces derniers, les heures de vol préalables à l’envoi sur le front ont donc été elles aussi drastiquement diminuées… jusqu’au point où on a peu ou prou décidé de s’en passer. Bien sûr, c’était vrai avant tout dans le cas des kamikazes...

La première mission kamikaze avait été conduite, dans les Philippines, le 25 octobre 1944, par un jeune as du nom de Seki Yukio, commandant l’escadrille Shikishima ; les médias en ont fait un héros… mais lui-même, s’il avait bien sûr accepté la mission (comment refuser ? J’y reviendrai), avait fait part en privé de son scepticisme à l’égard de cette stratégie – et, à vrai dire, de sa certitude qu’il s’agissait là d’un absurde gâchis. Seki n’était pas fanfaron, mais il savait qu’il était un très bon pilote : on exigeait de lui qu’il meure, alors qu’il aurait pu survivre pour livrer combat plus longtemps, et faire bien plus de dégâts à l’ennemi ! Mais il n’avait pas le choix : quittant la base de Mabalacat après avoir partagé le saké avec ses hommes, il a conduit la première escadrille kamikaze au feu… et c’est semble-t-il son avion qui, en s’écrasant sur le USS St. Lo, un porte-avions d’escorte, a coulé le bâtiment : la première attaque kamikaze, à cet égard, fut un succès. Mais le commandement a bientôt (mais trop tard…) dû se ranger à l’opinion critique de Seki : gaspiller des pilotes doués n’avait pas de sens – à vrai dire, les assauts kamikazes impliquaient aussi de gaspiller des avions qui, en si mauvais état fussent-ils, auraient pu servir plusieurs fois… La conscription visant toujours plus de monde, les exigences ont été revues à la baisse… et la formation considérablement écourtée, donc – au point où elle ne consistait presque plus en rien, aux antipodes de la situation en 1941.

Au point, en fait, du cynisme le plus déshumanisant. On ne pouvait alors tout simplement pas entraîner les apprentis kamikazes avec de vrais appareils, soit « en vol » ; il n’y avait pas assez d’avions pour cela, on en avait autrement besoin ailleurs, outre qu’ils étaient dans un état toujours un peu plus déplorable… Les apprentis kamikazes, à la fin de la guerre, s’entraînaient donc au sol, sur des châssis de bois imitant grossièrement les cockpits. Le cours accéléré ne pouvait s’embarrasser de superflu : ils n’apprenaient donc pas à se poser, puisqu’ils n’en auraient jamais besoin : leur première mission serait aussi leur dernière… Et d’autres aspects du pilotage étaient presque autant négligés, qui ont grevé l’efficacité de ces ultimes kamikazes – lesquels avaient du mal à s’orienter, et pouvaient donc perdre leur escadrille en traversant une couche nuageuse, par exemple ; tandis que d’autres, au moment de se précipiter sur les navires ennemis, et dans la panique, ne parvenaient pas à identifier leurs cibles, et s’écrasaient, sinon dans la mer et sans faire le moindre dégât, sur des liberty ships bien moins coûteux et cruciaux que les porte-avions qui constituaient le plus souvent leur véritable objectif…

Il faut y ajouter un problème qui se posait dès le début de l’emploi des kamikazes ou presque, mais qui n’en est devenu que plus sensible à mesure que les mois passaient et que le niveau des recrues diminuait : afin de causer des dégâts maximum, les avions suicides emportaient une bombe de forte puissance ; cependant, il était impossible de l’activer à l’avance – les turbulences, sans même parler du décollage, risquaient bien trop de faire exploser l’avion en vol... Le pilote devait donc armer sa bombe au dernier moment, alors même qu’il se précipitait sur sa cible. On ne s’étonnera guère de ce que nombre de pilotes, dans ces circonstances horribles, n’y pensaient tout simplement pas… Seul l’impact de leur avion, dès lors, faisait quelques dégâts – et certainement pas de quoi couler un porte-avions ou du moins anéantir son précieux hangar : seule la bombe était en mesure de le faire. Ce problème se posait donc dès le départ, mais il n’en est devenu que plus fréquent à mesure que la formation des pilotes était revue à la baisse.

Les kamikazes étaient donc globalement de moins en moins efficaces, et c’est peu dire. Autant de jeunes vies gaspillées pour un résultat nul...

UNE STRATÉGIE EFFICACE ?

Mais il faut se poser cette question de manière plus globale : toutes choses égales par ailleurs, la stratégie kamikaze était-elle efficace ? En fait, il est difficile d’y apporter une réponse tranchée – d’autant qu’elle implique plusieurs paramètres très différents.

Bien sûr, quelle que soit la réponse à cette question, au plan humain, c’est de toute façon une tragédie. Au regard des pertes colossales subies par l’armée nippone durant la guerre de l’Asie-Pacifique, soit plus de deux millions de soldats tués (oui, sans compter les civils, donc...), les kamikazes peuvent donner l’impression de constituer une goutte d’eau – avec un peu moins de quatre mille hommes morts en mission. Mais, au fond, les chiffres ne nous éclairent guère en pareil cas, et l’institution kamikaze, même ainsi « relativisée », demeure horrible, et un symptôme de la terrible destinée du Japon en 1944-1945.

Mais, s’il faut nous en tenir à la froideur et à la sécheresse des statistiques...

L’efficacité de cette stratégie sur le plan matériel était probablement au mieux douteuse. Le coup de maître de Seki Yukio coulant le USS St. Lo dès la première mission kamikaze ne doit pas nous leurrer – peu nombreux sont ceux qui ont réussi à faire autant de dégâts. Somme toute très peu de bâtiments ont été ainsi coulés – et la plupart étaient d’un bien moindre tonnage que le USS St. Lo. Plus nombreux certes sont ceux qui ont été simplement endommagés, mais rarement au point que cela constitue un véritable handicap pour la flotte américaine toujours plus ample. Toutefois, en quelques occasions, la stratégie a pu paraître porter ses fruits – notamment en termes de vies humaines… C’est que ces navires pouvaient emporter un grand nombre d’hommes à leur bord. Le 11 mai 1945, deux avions kamikazes s’écrasent successivement sur le USS Bunker Hill ; le porte-avions de classe Essex ne coule pas, mais est sévèrement affecté, et ne combattra plus jamais (rapatrié aux États-Unis, il sera mis en réserve en 1946, puis désarmé) – mais surtout, sur le moment, se déclenche à son bord un incendie qui coûtera la vie à près de 400 soldats américains, et en blessera gravement 300 de plus… Comme dans le cas du USS St. Lo, la stratégie peut alors sembler efficace – mais les cas de cette ampleur sont en fait bien rares.

Ils expliquent cependant le succès (à son tour redoutable…) de cette stratégie sur un autre plan – celui de la psychologie des belligérants. Ce qui, en fait, se dédouble en deux aspects.

D’une part, les Américains, indépendamment des pertes relativement minimes que leur infligeaient les kamikazes, ont développé une véritable psychose à leur encontre. Ils se rassuraient comme ils pouvaient, évoquant en riant le « tir au pigeons » ou les « Baka »… Mais les kamikazes les effrayaient néanmoins, et considérablement. Rien de bien étonnant à cela : vous trouverez aisément sur le ouèbe des photographies proprement terrifiantes de kamikazes sur le point de s’écraser sur un navire américain – des photographies prises depuis le bateau visé… En soit, c’est éloquent, même avec la distance d’une photographie d’archive ; alors sur place et sur le moment... Mais, surtout, les Américains en retirent l’impression d’affronter des « fanatiques ». Nous aurons l’occasion de voir que cela n’était pas vraiment le cas, ou pas systématiquement du moins, mais il y avait bien quelque chose de parfaitement épouvantable à l’idée d’affronter ainsi des adversaires qui, non seulement ne craignaient pas de mourir, mais choisissaient de le faire, et avec un mépris de soi confinant à l’absurde, au service de leur patrie et de leur empereur ! Comme on l’a vu, l’objectif initial des Japonais était pour partie de faire peur aux Américains – et, sous cet angle, cela a sans doute fonctionné… mais trop bien, à vrai dire – je n’y reviens pas.

D’autre part, il faut envisager l’impact psychologique sur les Japonais eux-mêmes. Car ce n’est pas la moindre spécificité des kamikazes que d’être tout à la fois une arme (qui se veut) redoutable, et un outil de propagande hors-normes. Ceci, même si le « fanatisme » dénoncé par les Américains était probablement bien plus ambigu qu’ils ne le pensaient. Mais cela implique plus globalement d’envisager le phénomène kamikaze au prisme de l’endoctrinement qui l’a fondé – jusqu’à la déshumanisation...

L’ENDOCTRINEMENT ET LA DÉSHUMANISATION

Les sources intellectuelles de l’endoctrinement conçu et entretenu par l’armée via l’école et les médias, j’en ai dit un mot plus haut dans cette chronique ; et je suppose que je peux aussi vous renvoyer à quelques passages, portant notamment sur l’ultranationalisme, de mes chroniques sur l’Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d’Eddy Dufourmont, et sur La Pensée politique du Japon contemporain, de Pierre Lavelle (éventuellement aussi sur Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict, mais dans son contexte bien particulier). Je suppose dès lors qu’il ne serait pas très utile d’en dire beaucoup plus ici.

Relevons cependant à nouveau qu’il n’y a pas d’atavisme spécifiquement nippon à cet égard. Le « fanatisme » dont parlaient les Américains avait d’ailleurs ses limites, comme nous le verrons avec les témoignages des kamikazes, juste après. Et, de toute façon, il était le produit d’un endoctrinement délibéré, et somme toute récent – un héritage du Japon de Meiji, qui a brodé sur le concept étranger du nationalisme en même temps qu’il accomplissait son industrialisation et sa modernisation à marche forcée. Tennôcentrisme et shinto d’État, main dans la main, et s’accommodant sous cet angle de modèles européens, ont posé les bases de cet endoctrinement, via certains textes emblématiques – dont, tout particulièrement importants ici, l’admonestation impériale aux soldats et aux marins de 1882, et le rescrit impérial sur l’éducation de 1890. Ces deux textes illustrent d’ailleurs combien l’endoctrinement passait pour une part non négligeable par le « bourrage de crânes » : les enfants devaient réciter par cœur le rescrit impérial sur l’éducation ; plus tard, les soldats durent faire de même avec l’admonestation aux soldats et aux marins – dans les deux cas, il s’agissait de susciter des automatismes en bridant autant que faire se peut le libre examen, la possibilité même de la pensée critique.

Et cet endoctrinement était particulièrement brutal – l’armée nippone, surtout, était d’une brutalité sans nom… J’avais été très marqué, dans deux œuvres différentes, par cette insistance sur la violence ahurissante de l’armée japonaise – en son sein même, j’entends : Le Chemin de l’éternité, deuxième film de la trilogie de Kobayashi Masaki La Condition de l’homme, mais aussi le premier tome, L’Enfant, de la Vie de Mizuki, bande dessinée autobiographique de Mizuki Shigeru (et je suppose qu’il en va de même dans le deuxième tome, Le Survivant – probablement plus encore, en fait ; faut que je lise ça très bientôt). Ils m’ont tous deux stupéfait, chacun dans son registre ; or il semblerait bien qu’il n’y avait pas la moindre exagération dans ces récits. La hiérarchie, principe fondamental de la mentalité japonaise (à en croire le fameux mais critiquable essai de Ruth Benedict, du moins), organisait ici les sévices. Les officiers brimaient sans cesse les sous-officiers, lesquels brimaient les soldats de première classe, lesquels brimaient les soldats de seconde classe… lesquels, à défaut de trouver des souffre-douleurs dans l’armée, puisqu’ils occupaient le rang le plus bas, se rattrapaient sur les civils ou les prisonniers de guerre. Le soldat montant en grade était ainsi récompensé des brimades qu’il avait subies par l’opportunité d’infliger ces mêmes brimades à ceux qui étaient désormais ses inférieurs. Et ce véritable système avait donc entre autres pour but d’annihiler toute pensée critique, et d’aboutir même à une forme de déshumanisation radicale. On retrouve ici l’admonestation aux soldats et aux marins, que les militaires devaient connaître par cœur : à la moindre erreur, même pas, à la moindre hésitation, au moindre bafouillement, le soldat fautif était battu. Mais les occasions de battre les recrues ne manquaient de toute façon pas… Pour un oui, pour un non, des coups qui pleuvent – toujours plus, et toujours plus absurdement. On ne compte pas, dans ce contexte, les soldats qui sont morts sous les coups de leurs supérieurs… Mais, outre la peur du gradé, la soumission et la haine étaient ainsi générées et entretenues jusqu’à devenir des automatismes – car il s’agissait de qualités jugées plus essentielles au soldat que toute faculté de pensée critique… Il n’est pourtant pas dit (...) que cela ait véritablement contribué à rendre l’armée impériale plus efficace. Et, à la fin de la guerre, des études ont été conduites, qui ont déterminé que nombre de soldats japonais avaient tellement souffert aux mains de leurs supérieurs, qu’ils songeaient très sérieusement à les assassiner ! Full Metal Jacket, c’est très gentil, à côté… Cette brutalité endémique est au premier chef associée à l’infanterie, moins aux aviateurs : l’élite constituée par les premiers pilotes a pu y échapper – mais pas les recrues plus tardives et insuffisamment formées, dans l’urgence.

Mais l’endoctrinement, en période de guerre, ne passait pas seulement par la brutalité au sein de l’armée – même si je n’ose pas dire qu’il se montrait plus « subtil » pour autant : deux guillemets, c’est bien peu en l’espèce… L’épopée kamikaze, si j’ose dire, a d’emblée constitué un récit : les médias, présents quand l'escadrille Shikishima s'est envolée pour la dernière fois, s’en sont emparés aussitôt, et en ont fait un thème essentiel de la propagande destinée aux Japonais eux-mêmes. Entre octobre 1944 et août 1945, les kamikazes sont omniprésents dans la presse nippone ainsi que dans les films d’actualités : de ces derniers, un sur deux environ était consacré aux tokkôtai. Il faut y ajouter quelques longs-métrages de « fiction », évidemment propagandistes (au moins trois, ici décrits).

Le récit colporté par ces médias, et tout particulièrement au cinéma, a pu évoluer : par exemple, la dimension héroïque originelle, associée à des postures viriles, a progressivement été délaissée pour une image censément plus « commune » des pilotes, auxquels devait pouvoir s’identifier le Japonais moyen – certaines postures viriles étant dès lors jugées quelque peu vulgaires, comme cette photographie représentant un kamikaze chevauchant littéralement son avion, très populaire dans les premiers reportages, jamais reprise ensuite. Mais, de manière générale, ce récit a très vite suscité une forme de rhétorique riche en passages obligés, pour ne pas dire en clichés, inlassablement repris : les jeunes pilotes souriant tous ensemble, parfois les jeunes filles des collèges et lycées des environs saluant leur départ en agitant silencieusement des branches de cerisier, ou en confectionnant pour les héros des poupées qu’ils emportaient dans le cockpit afin de garder jusqu’au dernier moment une rassurante présence féminine à leurs côtés, et enfin les morceaux de bravoure rituels : la gorgée de saké, le bandeau aux couleurs du drapeau (ou le drapeau signé par les membres de l’escadrille), les lettres qu’ils ont pu rédiger (j’y arrive), les poèmes le cas échéant, puis un plan fixe sur les avions qui décollent l’un après l’autre… et souvent un dernier plan d’ordre symbolique, la fleur de cerisier qui tombe, d’autant plus belle qu’elle est éphémère, belle enfin et surtout dans la mort.

« ÉCOUTEZ CES VOIX VENUES DE LA MER »

Autant de mascarades certes utiles en matière d’histoire des représentations, mais qui nous en disent fort peu sur ce que les kamikazes eux-mêmes pouvaient bien penser de tout cela. Peut-on seulement en avoir une idée ? Peut-être – mais non sans ambiguïtés. Outre les témoignages de quelques kamikazes ayant survécu à la guerre – car le manque de matériel les avait empêchés de partir pour leur seule et unique mission, le plus souvent –, nous disposons de quelques écrits de kamikazes ayant effectivement péri en mission (ou à l’entraînement, dans certains cas…) ; ce sont des documents fascinants, compilés notamment dans un livre titré en japonais Écoutez ces voix venues de la mer, et qui paraît dès 1949 (note au passage : il existe un livre signé par le journaliste français Jean Lartéguy intitulé Ces voix qui nous viennent de la mer, paru en 1969, et qui porte effectivement, du moins dans sa première partie, sur des lettres de kamikazes ; mais je ne sais pas quel est le lien exact entre ces deux ouvrages – la signature française me perturbe un peu à cet égard, il n’y a pas de nom d’auteur dans le livre japonais…) ; mais leur maniement demeure délicat.

Volonté de l’engagement, sincérité des écrits

Car, avant de juger la sincérité des écrits des kamikazes, il faut tout d’abord se poser la question du caractère volontaire de leur engagement dans les tokkôtai. L’armée japonaise l’a toujours mis en avant : aucune ambiguïté la concernant, les recrues étaient toutes volontaires. Mais la réalité est forcément plus compliquée…

Ne serait-ce qu’en raison de la pression sociale. Les modalités pour se porter volontaires pouvaient considérablement varier, mais, généralement, elles favorisaient une certaine émulation pour le moins coercitive, qui empêchait toute décision véritablement personnelle. Souvent, cela passait par une sorte de vote à main levée (ou usant de quelque autre geste public similaire, un pas en avant, par exemple), et, quand tous les camarades se portaient volontaires, il était assurément difficile de ne pas faire de même – en pesant bien les conséquences d’un refus… Certains de ces « scrutins » prétendaient prendre des mesures afin de garantir la sincérité parfaite de la démarche : par exemple, les pilotes interrogés devaient fermer les yeux… sauf que le bruit des uniformes des camarades levant le bras ou s’avançant ne laissait aucun doute quant à leur choix.

Dans certains cas, on tentait de faire mieux – et les résultats demeurent impressionnants. Par exemple, un kamikaze (de Kaiten, pas un pilote d’avion) du nom de Yokata Yutaka, ayant survécu à la guerre, raconta la procédure qui avait débouché sur son incorporation, et qui relevait du vote à bulletin secret, dans un isoloir : les soldats avaient la possibilité de ne rien répondre, ce qui signifiait qu’ils refusaient catégoriquement d’intégrer les tokkôtai ; un cercle signifiait que le votant acceptait de rejoindre ces unités, mais seulement en cas d’absolue nécessité ; deux cercles signifiaient que le votant souhaitait intégrer ces unités au plus tôt et sans condition – certains complétaient même ce dernier choix par une mention manuscrite à leur nom suppliant proprement les officiers de les choisir (car 2000 recrues étaient interrogées, pour seulement 100 places dans les tokkôtai) : c’est ce qu’a fait le témoin… et 94 % des interrogés de même ; 5 % émettaient la réserve de l’absolue nécessité… et 1 % seulement refusaient catégoriquement.

Ceci étant, j’imagine que, dans ce dernier cas, remonter aux noms des « véritables » volontaires n’était guère compliqué – et donc identifier par élimination ceux, très rares, qui refusaient… Ce qui, bien sûr, n’était pas sans risques. Un pilote du nom de Kuwahara Yasui rapporte la scène qu’il a vécue en janvier 1945 : le capitaine Tsubaki livre le discours habituel sur la beauté du sacrifice, l’honneur de mourir pour l’empereur, etc., puis demande à « ceux qui ne se sentent pas capables d’accepter cet honneur maintenant » de lever la main. Silence, pas un geste… puis une main se lèvre ; une autre… Cinq ou six en tout. Le capitaine insulte enfin ces couards et ces traîtres… et les inscrit d’office dans les rangs des kamikazes – ils partiront dès la première mission, et bon débarras !

La pression sociale est évidemment d’un grand poids – tous ces exemples, à leur manière, en témoignent. Dans bien des cas, quoi que les soldats puissent en penser véritablement, il ne leur était tout simplement pas possible de refuser de se porter volontaires ; et ce sans aller jusqu’à la sinistre farce des « désignés volontaires » rapportée par Kuwahara. La question se complique peut-être un peu quand semblent jouer, l’un contre l’autre, divers « pistons », allant dans le sens de l’engagement ou permettant bien au contraire de l’éviter ; j’avais évoqué le cas des fils d’officiers supérieurs, etc. – certains ont bien été épargnés de la sorte. Mais la mesquine ruse du capitaine Tsubaki n’est sans doute pas un cas isolé : les mauvais éléments, les individus idéologiquement suspects, pouvaient être « favorisés » pour intégrer les tokkôtai – et ils n’avaient quant à eux rien de volontaires.

En fait, avec tous ces bémols (c’est peu dire, le terme a quelque chose de mesquin…), il semblerait bien que les kamikazes étaient, dans leur très grande majorité, bel et bien des volontaires, et, dans ce groupe, sans doute la majorité était-elle sincère à cet égard. Le fruit de l’endoctrinement, sans doute ; alors prétendre qu’il s’agissait d’un choix éclairé…

Une rhétorique mécanique

Mais les kamikazes ont écrit – et beaucoup, probablement plus que la plupart des soldats japonais ; c’est qu’ils étaient doublement tenus de le faire : à un niveau intime, pour peser le poids de leur décision mais aussi la justifier en leur âme et conscience, souvent au travers de l’échange avec les parents (dans l’idée, évoquée par Takahashi Tetsuya dans son essai, de changer leur peine en joie) ; mais aussi à un niveau public, en tant qu’instruments de propagande : la presse et le cinéma raffolaient des poignantes lettres, et parfois des poèmes, de ces jeunes héros… Des lettres pas forcément très sincères cependant, car forcément contrôlées, et plutôt deux fois qu’une, par la censure militaire, bien sûr.

Les kamikazes en étaient parfaitement conscients – et cela a pu peser sur leurs lettres, encore que nous ne disposions guère de moyens pour faire la part des choses… Voici par exemple la lettre « testament » écrite par Matsuo Isao, un des tout premiers kamikazes, mort en mission le 29 octobre 1944 lors de la bataille des Philippines ; elle contient absolument tous les clichés de la rhétorique ultranationaliste et militariste, au point de constituer un modèle, une lettre-type :

Chers parents,

Vous pouvez me féliciter. On m'a offert la chance d'avoir une mort superbe. Aujourd'hui est mon dernier jour. Le destin de notre patrie dépend de cette bataille décisive dans les mers du Sud où je vais tomber, tel les pétales d'un cerisier radieux.

Je vais être le bouclier de Sa Majesté, mourir d'une belle mort avec mon chef d'escadrille et mes amis. Combien j'aurais aimé être né sept fois, pour frapper l'ennemi à chaque fois !

Comme j'apprécie d'avoir la chance de mourir comme un homme ! Je vous suis profondément reconnaissant, à vous qui m'avez élevé, m'entourant de vos prières constantes et de tout votre amour. Et je suis aussi reconnaissant envers mon chef d'escadrille et tous mes supérieurs, qui se sont occupés de moi comme si j'étais leur propre fils et qui m'ont entraîné avec tant de soin.

Merci, mes parents, pour ces 23 années pendant lesquelles vous vous êtes occupés de moi et m'avez guidé. J'espère que ce que je vais faire maintenant pourra repayer au moins en petite partie ce que vous avez fait pour moi. Pensez du bien de moi, et sachez que votre Isao est mort pour notre pays. C'est mon dernier souhait. Il n'y a rien d'autre que je désire.

Mon esprit reviendra vers vous. J'attends avec impatience votre visite au sanctuaire Yasukuni. Prenez bien soin de vous.

Combien est glorieuse l'unité Giretsu des forces d'attaque spéciales, dont les bombardiers Suisei vont fondre sur l'ennemi ! Notre but est de plonger sur les porte-avions ennemis. Des cameramen sont venus faire des prises de vue. Il est possible que vous nous voyiez au cinéma, pendant les actualités.

Nous sommes seize guerriers aux commandes de bombardiers. Que notre mort soit soudaine et propre, comme un cristal qui se brise.

Écrit à Manille, la veille de notre mission.

Isao

Planant dans le ciel du Sud, nous avons pour glorieuse mission de mourir en tant que boucliers de Sa Majesté. Les fleurs de cerisier brillent lorsqu'elles éclosent et qu'elles tombent.

Tout y est – et notamment le symbole de la fleur de cerisier, incontournable. Beaucoup des lettres des kamikazes sont du même tonneau : elles manquent de personnalité, car elles ne font que répéter une rhétorique sans cesse martelée – elles sont le pur produit de l’endoctrinement aux fins de propagande. En tant que tels, les mots ici n’ont pas de sens : ils sont une rhétorique au stade terminal, autant dire une succession creuse d’automatismes ayant réponse à tout.

Ce n’est cependant pas le cas de toutes ces lettres – et certaines, tout en conservant cet état d’esprit général, font à demi-mots part des doutes du kamikaze sur le point de partir en mission. À terme, la conviction de la justesse de la cause et de la beauté du sacrifice l’emporte – dès lors, cela convient très bien à la censure, sans doute consciente que ces lettres-ci sont plus « humaines » que celles se contentant de répéter le même modèle depuis Matsuo Isao : ça ne va pas forcément contre ses objectifs, au contraire, même, si ça se trouve...

Des « dissidents » malgré tout ?

Mais il est d’autres lettres de kamikazes, particulièrement fascinantes – et, cette fois, elles ne s’accordent en rien à la propagande impériale, voire la démolissent purement et simplement. La censure n’aurait bien sûr jamais laissé passer de telles lettres – mais quelques rares kamikazes ont su la tromper en rivalisant d’imagination (souvent de ces étudiants recrutés dans les derniers temps de la guerre ?).

Voici par exemple un extrait d’une lettre d’Uehara Ryôji, kamikaze mort à Okinawa le 11 mai 1945, à l'âge de 22 ans. Comme tous les autres pilotes, il avait laissé une lettre « publique » vibrant de ferveur patriotique, et alignant tous les clichés de l'exercice ; mais il avait signifié dans son testament qu'il voulait que ses parents héritent de ses livres... et avait laissé cette « autre » lettre, datée de la veille de sa mission suicide, dissimulée dans la couverture d'un livre d'histoire :

Il est clair que, quel que puisse être son succès momentané, une nation autoritaire et totalitaire sera toujours finalement vaincue. On peut le voir en ce moment, pendant cette guerre mondiale, avec les pays de l'Axe. L'Allemagne nazie, et encore plus l'Italie fasciste, ont déjà été vaincues. Tous les régimes autoritaires s'effondrent les uns après les autres, comme des bâtiments dont les fondations s'écroulent. L'universalité de cette vérité est en train d'être prouvée par les événements présents, comme elle l'a été par le passé : la grandeur de la liberté est éternelle.

Quoi que l’on pense des