Critique publiée initialement sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/07/nosaka-aime-les-chats-de-nosaka-akiyuki.html

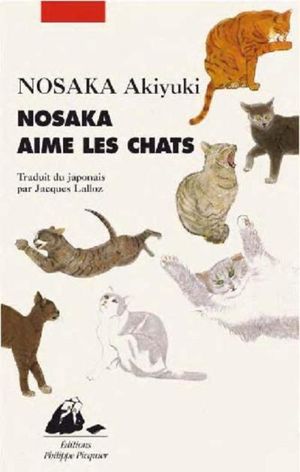

NOSAKA (Akiyuki), Nosaka aime les chats, [Wagahai wa neko ga suki], traduit du japonais par Jacques Lalloz, Arles, Philippe Picquier, [1998] 2016, 245 p.

Si Nosaka aime les chats, eh bien, Nébal aime Nosaka – alors ça devrait marcher, non ? Ça devrait même marcher pour plein de monde, en fait, si l’on en croit l’équation suivante :

(J + c)/I : kFB

La kawaïtude à la puissance Facebook des chats et du Japon sur Internet étant un fait avéré et incontestable.

Ceci étant, je suis loin d’être un amateur de matous aussi forcené que bon nombre de mes camarades – je n’ai d’ailleurs jamais vécu seul avec un animal de compagnie, et j’ai probablement toujours été plutôt chiens, je suppose, prisant le dévouement plébéien et l’affection expansive du « meilleur ami de l’homme » sur la morgue des aristocrates félins qui ne se sentent pas pisser… Nosaka aussi, au début, en fait – il a changé. On change.

Mais peut-être vaut-il mieux revenir sur le personnage et son œuvre avant que de traiter de cette ultime publication française, qui a pris des atours posthumes, l’auteur étant décédé tout récemment, peu avant la parution, le 9 décembre 2015 (je note d’ailleurs que la biographie de Nosaka sur le rabat n’en fait pas état…) ; qu’on ne s’y trompe pas, toutefois, ce caractère est d’importation, le livre était paru au Japon il y a bien plus longtemps, presque 20 ans en fait (1998).

Mais Nosaka Akiyuki. Comme beaucoup de monde sans doute, je l’ai découvert avec son récit le plus célèbre, plus ou moins autobiographique, La Tombe des lucioles – ultérieurement adapté en dessin animé, comme vous le savez tous, par l’excellent Takahata Isao (sous le titre français Le Tombeau des lucioles), qui demeure un sommet du genre, et probablement le film le plus joliment et douloureusement lacrymal de tous les temps (je ne connais personne qui ait pu retenir ses larmes au visionnage du film – je suppose en fait qu’il pourrait constituer une forme alternative du test de Voight-Kampff : qui ne pleure pas n’est à l’évidence pas humain). Ce fut ma première lecture de Nosaka, et assurément un texte très fort. Cependant, ce qui m’a fasciné chez cet auteur – même si je ne l’ai que peu pratiqué, pas assez sans doute, mais avec toujours le désir d’en lire bien davantage –, c’est la variété de ses registres. Peut-être sa biographie tumultueuse donne-t-elle ici des indices en ce sens : on rappelle souvent que Nosaka n’a pas été qu’écrivain et activités éventuellement associées (pamphlétaire, scénariste, parolier…), mais tout autant, selon les périodes, boxeur, chanteur ou sénateur… Un homme très divers, donc. Baroudeur autant que touche à tout. Et on aurait en effet bien tort de s’en tenir au pathos pesant de La Tombe des lucioles, et de supposer que c’est là la manière unique de l’écrivain, aussi brillante soit-elle. Démonstration éloquente avec son premier roman (antérieur, donc), Les Pornographes, que j’avais lu presque aussitôt après, et qui n’a peu ou prou rien à voir : farce noire où la satire sordide de la société japonaise sort renforcée de son dévoiement par des personnages hauts en couleurs et d’une délicieuse grossièreté… J’ai le souvenir d’un livre proprement hilarant, et en même temps très rentre-dedans (ce fut d’ailleurs un succès de scandale au Japon, à sa sortie en 1963 – et j’ai cru comprendre qu’Imamura Shōhei en avait tiré un film, sous le titre Le Pornographe : introduction à l’anthropologie ? Je suis curieux…) ; ceci étant, je l’avais lu il y a bien longtemps, et je compte le relire, ça s’impose probablement… En fait, depuis cette découverte, je n’ai lu qu’un seul autre ouvrage de Nosaka, tout petit à l’instar de La Tombe des lucioles (et là encore un recueil de deux nouvelles, en fait), à savoir La Vigne des morts sur le col des dieux décharnés, dont le récit éponyme ne se contente pas de bénéficier du meilleur titre de tous les temps, mais constitue un ahurissant autant que réjouissant fantasme gore, d’une amoralité superbe et enthousiasmante – quelque chose, je suppose, qui pourrait être rattaché au courant « ero guro nansensu », en tout cas une démonstration éloquente de ce que le glauque peut être parfaitement poétique, ou l’inverse ; en fait, dans ma culture littéraire japonaise encore bien limitée, certes, j’ai par nature envie de tirer ce titre vers le haut comme un des plus fascinants qu’il m’a été donné de lire.

Rien d’autre depuis, pourtant – même si je me suis procuré Le Dessin au sable et Les Embaumeurs, et ai noté dans mes carnets Les Algues d’Amérique et Contes de guerre. Les hasards des publications m’ont cependant amené à lire d’abord ce Nosaka aime les chats, paru chez Picquier à l’instar des trois titres que j’avais déjà lu (mais pas forcément des autres cités) – un ouvrage qui, par ailleurs, peut rentrer en écho avec d’autres, je suppose, tel notamment le célèbre Je suis un chat de Natsume Sōseki, auteur que je n’ai jamais lu, mais qui me fait de l’œil depuis un bail, alors il va falloir que cela change (les titres originaux me semblent afficher cette parenté, si elle ne ressort pas des titres français, mais je dis peut-être des bêtises : Wagahai wa, neko de aru pour, ici, Wagahai wa neko ga suki, en tout cas).

Difficile de classer ce livre… Les observations sur le moment et les réminiscences qui y sont associées pourraient tourner ce Nosaka aime les chats vers l’essai, ou même une sorte de philosophie pratique, même si la forme a sans doute quelque chose de romanesque – et « l’authenticité » de ce qui est ainsi rapporté ne doit sans doute pas être prise au pied de la lettre…

Quoi qu’il en soit, et ce en dépit d’une structure aléatoire n’empêchant pas les redites, bien au contraire, on peut sans doute dégager une forme de fil narratif, commençant peu ou prou avec l’adoption par l’écrivain d’un chaton tigré qu’il appelle Charly – alors qu’il avait déjà chez lui cinq chats de race himalayenne (effectivement, Nosaka aime les chats…) ainsi qu’une chienne husky (personnage en fait aussi important que les chats dans le livre – son exclusion du titre témoigne à l’évidence d’une conspiration ailurophile !) baptisée Zizi (ce qui fait étrange – mais c’est une référence à la danseuse Zizi Jeanmaire ; une des chattes, de même, s’appelle Coco, pour Coco Chanel). Mais la difficile intégration du jeune trublion dans le cercle fermé des himalayens méprisants et installés est en fait avant tout l’occasion d’observations portant sur la nature des chats autant que celle des hommes – le comportement présent des animaux de compagnie permettant aussi la réminiscence, parfois de faits relativement anecdotiques centrés sur le foyer, d’autres fois de plus grande ampleur.

En fait, c’est probablement là que le livre – occasionnellement – fait mouche (à défaut de chat) : quand Nosaka est amené à revivre la fin de la guerre à Kobé (on repense alors à La Tombe des lucioles, quand bien même c’est au fond très différent), ou le grand séisme qui a anéanti la ville en 1995… De manière générale, d’ailleurs, les meilleurs moments du livre… sont les plus mauvais, entendre par là qu’ils tiennent souvent à la fin des chats de l’auteur. Une fin digne, pourtant, il n’y revient jamais assez – évoquant notamment son premier chat, Dada (nom qu’il avait donné autrefois à un chien, quand il était plus chiens que chats), allant solennellement le chercher pour qu’il lui ouvre une dernière fois la porte, afin de mourir discrètement, loin des regards. Ce comportement – finalement animal plutôt que spécifiquement félin – le marque énormément, et l’on sent, dans ces paragraphes, le mélange difficile à appréhender d’angoisse et de sérénité qui s’empare parfois de l’écrivain se sachant vieillissant sinon à l’agonie (mais rappelons que le livre a été publié originellement dix-sept ans avant le décès de Nosaka – la publication posthume en France biaise peut-être ici le regard). En découle une philosophie pratique, s’épanchant sur la dignité, et envisageant la mort comme un fait naturel qu’il serait absurde de vouloir trop repousser par des traitements illusoires – on parlerait aujourd’hui d’acharnement thérapeutique, je suppose.

Pourtant, si cette dimension relativement morbide me paraît essentielle (on ne me changera pas), le gros de l’ouvrage est consacré à des observations autrement tendres du quotidien des chats de Nosaka – ces petites et adorables ordures poilues. En fait, Nosaka fond pour ces chats comme un utilisateur de Facebook sur deux (au moins), toujours prêt à multiplier les likes sur telle ou telle photo de chaton mignon puisque chaton. On le sait, « The Internet is made of cats », et par ailleurs, très certainement, « I can haz cheezeburger ? », tout ça.

Mais pour ma part, et quitte à continuer dans cette lignée, je serais sans doute plutôt « Grumpy Cat »… Bien évidemment, je plaisante bêtement, le bouquin de Nosaka ne s’inscrit pas dans l’ailurophilie pandémique affectant les réseaux sociaux, et il y est d’ailleurs antérieur… Mais si j’en parle ainsi, c’est parce que je me demande quelle est la réelle plus-value de ce Nosaka aime les chats. Je crains en effet qu’elle soit très limitée…

Les observations des chats pourront toujours séduire un large public. Et, certes, nous avons là des chats – plein. Sans doute leur étude a-t-elle quelque chose de juste et bien vu, à même de susciter le sourire attendri de bien des propriétaires de félins (non, pardon, d’hébergeurs de leurs propriétaires félins) ; mais pour moi qui ai lu ce livre pour Nosaka avant de le lire pour les chats, c’est très clairement une déception… Oui, nous avons des chats – mais je ne vois pas l’écrivain. Nulle part. La plume est étonnamment lourde – que cela vienne de l’auteur vieillissant ou de son traducteur, aucune idée à cet égard, mais c’est assez pénible –, autant que la construction est aléatoire, croulant sous les redites et passant pourtant du coq à l’âne quand il s’agit de passer de tel chat à tel autre chat. Quant au fond… Bon, j’ai sans doute toujours eu tendance à trouver insupportables les perles de sagesse pratique, qu’elles se veuillent ou se prétendent philosophiques ou spirituelles – aussi, pour filer la métaphore internéteuse, j’ai franchement du mal à vibrer pour ces scènes de la vie d’un chat, qui me font l’effet d’être à peu près aussi pertinentes et édifiantes que les innombrables niaiseries des omniprésents « panneaux de motivation » – à n’en pas douter un fléau d’Internet, probablement pire encore que le Culte des Chats…

Nombreux sont ceux, sans doute, qui apprécieront ce livre pour ce qu’il est – une petite chose tendre, où l’auteur partage sa passion avec ceux qui sont à même de la comprendre et de la vivre, plus qu’il ne la communique au-delà. Quant à moi, qui ne vis pas avec des chats, j’y ai hélas vu une petite chose futile voire inutile avant que tendre, et clairement pas un bon témoignage de l’art de Nosaka, qui a fait tellement mieux – tellement, oui, au point où je me demande comment il a pu en arriver là… Autant dire que ce n’est pas le titre « posthume » que j’en attendais (de manière un peu biaisée, oui) – il faudra lire davantage Nosaka ; mais un autre.

Méfiance, cependant : après un compte rendu pareil, il me faudra sans doute éviter pendant quelque temps de séjourner à Ulthar, je crains d’y être mal accueilli – sur un malentendu, bien sûr…