Voici un livre d'écrivain. Une pépite. Un livre d'écrivain ? Oui, un livre qui vous tient par le style, la justesse des images, la beauté du texte.

Un exemple ? La phrase que voici, de l'auteur à propos de Flaubert dont il nous fait partager quelques semaines de ressourcement à Concarneau.

Flaubert a alors 54 ans. Plus tout à fait un jeune homme. Nous sommes en 1875. Il déprime. L'Education sentimentale, qui lui avait coûté six ans de travail, a été un échec à sa parution, deux pièces de théâtre qui ont suivi furent des « fours », il est à l'âge où, à l'époque, on commence à perdre ses amis. Et sa fortune, qu'il avait grande – Gustave est un rentier- se trouve menacée par les mauvaises affaires dont il avait confié la gestion à un proche. Ajoutons à cela que Flaubert est un scrogneugneu, un « ours » comme le disaient les frères Goncourt qui l'aimaient beaucoup. Un loup solitaire de l'écriture, répugnant aux mondanités parisiennes d'avant-guerre, qui préférait vivre exilé sur ses terres normandes, écrivant et raturant sans cesse, à la recherche obsessionnelle du mot juste et de la phrase d'aplomb. Mais la solitude, en de telles circonstances, est sévère à ceux dont elle est la seule compagne. Alors, il part au bord de la mer où il est accueilli par un célèbre naturaliste local qui passe ses heures à disséquer des crustacés.

Alors, cette phrase ? Cette phrase : la voici. L'auteur nous explique que Flaubert s'est toujours senti latin et qu'il nourrit, en ces temps d'après la défaite de Sedan, une aversion à l'égard du monde prussien, cette « abominable combinaison de l'économie, du militarisme et de l'utilitarisme ». « Etre Latin, c'est penser que la vie nécessite de grands allégements. C'est connaître la valeur de l'inutile ». Et c'est là que la phrase surgit, soudain : « Etre Latin, c'est savoir que le style est un empire ; c'est embrasser du même regard le marbre et le jet d'urine qui le souille, l'ordre et l'ordure, le rituel et sa parodie, la langue et sa contrefaçon ».

Alors évidemment pour les amateurs d'intrigue, il faudra repasser. Ici, peu de choses. Un dîner chez Victor Hugo ( « qui débite sottise sur sottise avec un aplomb pachydermique »), la mue d'un homard, des bains matinaux dans l'eau froide, quelques pas de danse au son d'un violon (« avec la lenteur pataude d'un ours qui danse »), des séances de vivisections auxquelles on s'hypnotise, le joli sourire d'une chambrière d'hôtel à quoi on se rajeunit, une soirée au café où résonnent les rires avinés « propres aux hommes dont la jeunesse ne finit pas de passer ». « Flaubert, écrit notre auteur, accueille tout cela avec une sorte d'accablement voluptueux en vertu de cet instinct dépravé qui nous fait parfois mettre le nez sous le drap pour sentir l'odeur d'un pet ».

Ce livre, c'est aussi la convalescence d'un homme d'écriture qui doute de ses forces, de son talent, de son envie, qui, durant les premiers jours de son échappée de bord de mer « éprouve la satisfaction propre aux mélancoliques, d'être venu au bout de la journée, le soulagement du crépuscule » mais qui parvient, après tant d'oisivetés, à se remettre à sa table de travail et à s'y retrouver.

Car c'est à Concarneau que Flaubert écrira Les Trois Contes ou plutôt celui des trois contes qui deviendra La Légende de Saint Julien L'Hospitalier. Alexandre Postel nous invite alors à nous pencher sur l'épaule de Flaubert entrain d'écrire, à le voir corriger, puis polir ses phrases, à sans cesse recommencer jusqu'à atteindre l'équilibre parfait, l'éternité du style. A cet instant le livre devient merveilleux. Le récit de l'écriture d'une scène de la Légende où celui qui n'est pas encore Saint Julien achève en l'étranglant un oiseau pris dans les ronces (huit lignes en quatre jours) est une leçon de maître.

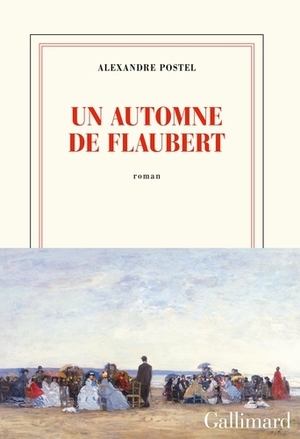

Cet automne de Flaubert, cette résurrection d'un écrivain qui parvient à triompher de la lassitude, est la révélation d'un autre : cet Alexandre Postel, l'auteur, qui, en moins de 135 pages, nous apprend, sinon à écrire, du moins à redécouvrir les plaisirs trop rares de la littérature.

NB : Et cette belle phrase que j'aime beaucoup en ces temps troublés : « Il a beau vomir le clergé et aduler Voltaire, l'arrogance des républicains voltairiens lui cause toujours plus de gêne que de joie ». Moi, c'est pareil et en plus je n'aime guère Voltaire....