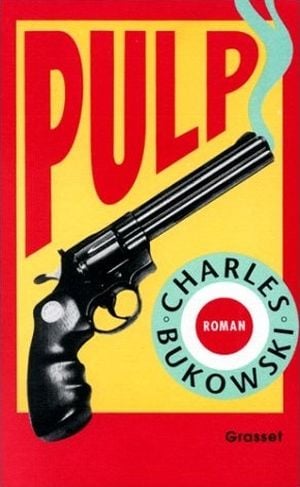

« Pulp », abréviation de « pulp magazines » désigne les magazines bon marché (environ 10 cents) très populaires aux US durant la première moitié du XXe siècle qui publiaient de la fiction sur des thèmes allant de la romance au récit fantastique, des histoires de détectives façon policier à la science fiction. Ces magazines étaient imprimés sur du papier de mauvaise qualité, constitué de fibre de bois très grossière (woodpulp), par souci d'économie, d’où leur nom (source : condensé de Wikipedia et ses sources obscures).

En intitulant ainsi son récit - qu’il dédie aux « romans de gare » - Bukowski ne ment pas : sexe et alcool bon marché, détective à quatre sous, langue et scénario aux fils grossiers ; le sous-genre est pastiché mais pas trahi. On a envie d’illustrer le bouquin de dessins de Crumb, avec des nanas aux formes généreuses, des mecs qui se branlent tout le temps, des monstres de l’espace et des poils un peu partout. Plus, on a envie de voir l’action sur grand écran, dans ce à quoi pourrait ressembler, si ça existait, un faux thriller-spaghetti de série B.

Lire Pulp, c’est donc cette impression d’avoir en permanence la gueule de bois, avec des relents de mélanges douteux, comme l’improbable rhum + whisky sour. C’est aussi, pour ceux qui lisent en français, s’agacer toutes les trois lignes de la traduction de l’édition poche de Grasset, qui, si l’on s’est attendu à lire la prose d’un « génie » comme il se fait partout entendre, gêne la lecture: mots à mots pour les expressions argotiques, ponctuation voire syntaxe bancale. Enfin, c'est s’esclaffer parfois devant la rhétorique crasse et flegmatique de Nick Belane, s’indigner – très- mollement des tartines de gauloiseries proférées à la page, s’ennuyer souvent autant que le «meilleur privé de LA», patauger avec l’écrivain dans les ratés de son canevas, et finalement être agréablement surpris(e) par la mort et son moineau écarlate, pour refermer le livre, certain(e) qu’on brûlera en enfer dans de douillettes flammes.