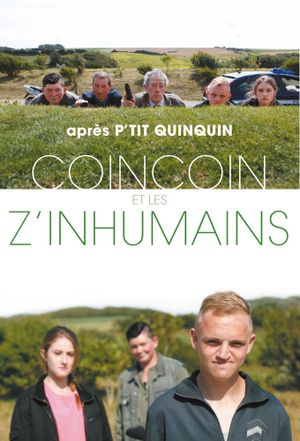

« C’est quoi encore ce bordel ?! » : on ne compte pas le nombre de scènes qui commencent par cette phrase dans Coin-Coin, qui s’impose à l’évidence comme un jeu déconcertant et amusé de dynamitage à tous les étages.

Qui connait Dumont sait de toute façon qu’il n’allait pas rejouer tout ce qui fit la grande réussite de Quinquin il y a quatre ans : exit la beauté de l’enfance, la splendeur des paysages, les fous-rires, même, et ce pour une raison élémentaire : l’effet de surprise ne pouvait plus être au rendez-vous.

Dumont est malin : on vient le chercher pour rejouer la partition, il change de tessiture : il pousse vers le haut les curseurs du burlesque, et descend plus profond dans son exploration de personnages devenus des enveloppes à borborygmes, des spectateurs passifs ou amusés d’une apocalypse loufoque, sorte de mélange entre les Body Snatchers et les Gendarmes et les extraterrestres. A l’image de la bouse noire qui tombe régulièrement du ciel pour maculer au hasard les personnages, Coin Coin englue sa fiction, ses caractères et son rythme, provoquant la consternation, l’ébahissement et une nouvelle forme de rire.

Il faut un certain temps d’adaptation pour prendre le pouls d’un tel jeu mécanique : le travail sur le montage, qui prend un grand plaisir à voir durer les silences et l’inefficacité des échanges, les répétitions jusqu’à la nausée et la mise à mal du langage en décourageront légitimement plus d’un.

On peut se sentir nostalgique de ce qui donnait chair et émotion à la première saison, surtout lorsqu’on constate l’évolution d’un enfant devenu ado, embrassant avec le même manque d’enthousiasme une petite cagole et les idées rances du RN local.

Car sur ce terrain aussi, le cinéaste joue une carte qu’il a toujours utilisée : celle d’un constat presque indifférent sur les affres de la nature humaine. De la pédophilie chez les prêtres à l’homophobie, le handicap ou un regard qui pourrait passer pour désabusé sur la jeunesse, Dumont pose une galerie qui évite toujours soigneusement de dénoncer ou donner des leçons. Son personnage central, le commandant, qui occulte clairement tous les autres, fustige autant les homos qu’il chasse les migrants en tirant en l’air, sans qu’il soit pour autant à classer du côté des bouseux bas du front : voilà l’homme, semble dire le scénariste, qui n’oublie cependant jamais de convier la diversité à sa mascarade. Preuve assez audacieuse de sa tolérance : se moquer de tout le monde, sans discrimination, et insérer dans le paysage du Nord ces passants que sont les Africains, qui offrent surtout un regard nouveau sur les délires d’un pays hors du rationnel, miroir déformant de l’absurde comédie humaine.

Le rire ne provient donc pas tant de la surprise, mais d’une certaine jubilation à observer ainsi la machine humaine : par le recours au fantastique – le clonage par les extraterrestres, Dumont pose sa communauté sur une table de dissection. Si le comique est la mécanique plaquée sur du vivant, autant aller voir les rouages, les pistons et accélérer la cadence jusqu’à la surchauffe. En résulte un commandant impérial, qui éructe, dérape, écarquille les yeux et désactive toute possibilité de fin à une phrase, et d’ailleurs toute possibilité de dénouement, sur une procession carnavalesque dont la catharsis sera musicale et chromatique : sans les mots, donc.

Coin Coin pose un regard sur l’humanité comme à la manière d’un pétard glissé dans une bouse : c’est bas, c’est drôle, c’est vain, mais les taches et l’odeur sont authentiques. Dumont est là, Dumont écrit, filme et diffuse. On n’est évidemment pas obligé de l’écouter, mais pour ceux qui tendent l’oreille, c’est sacrément vivifiant, et ça a du bon. Et de se dire que les bons, ça ose tout : c’est peut-être aussi à ça qu’on les reconnait.