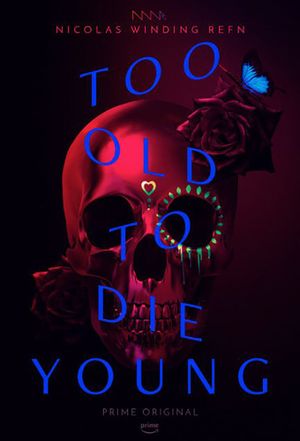

Avec les épisodes 4 et 5, le Festival de Cannes nous avait donné un avant-goût de Too Old to Die Young, la nouvelle série événement du réalisateur danois Nicolas Winding Refn. Mais il est maintenant temps de se plonger intégralement dans l’univers noir et tumultueux d’une oeuvre d’une rare opacité et d’une radicalité assez libératrice.

C’est un doux euphémisme de dire que le cinéma de NWR soit clivant : il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Drive a été un succès fulgurant mais la suite de la carrière du danois n’a fait qu’accentuer la difficulté d’accès de ses œuvres – à travers les impressionnants Only God Forgives et The Neon Demon – et ce n’est pas cette nouvelle série qui va permettre à NWR de se faire un nouvel audimat tant ses codes esthétiques et narratifs vont se voir multiplier par mille. Car le spectateur va devoir s’armer de patience pour pouvoir consommer toute la splendeur fantomatique de cette série hors norme dans tout ce que cela comporte en termes de grandiloquence et de questionnement sur la superficialité de l’image. A l’instar d’œuvres comme Inland Empire et Twin Peaks saison 3 de David Lynch, rares sont les projets qui sentent autant le libre arbitre artistique et le lâcher-prise. La référence à David Lynch pourrait devenir un peu grossière, peu pertinente dès qu’une oeuvre sort des sentiers battus.

Mais ici, il n’est point question de les comparer d’un point de vue qualitatif ni artistique mais de synchroniser les façons de penser : celle de voir un cinéaste qui se libère du cadre audiovisuel dans lequel il se trouve (les séries) pour s’en accommoder, détruire les barrières de l’architecture du format cinématographique et se servir de sa temporalité pour créer en filigrane une rythmique mystique et hors du temps (le streaming). Car qu’on se le dise, avec ses 10 épisodes qui dépassent chacun 1h, Nicolas Winding Refn prend son temps, s’amuse, s’auto satisfait, se regarde filmer avec emphase et crée de ce fait une série – qui n’en est pas une – où chaque épisode est une petite parcelle d’un immense et long film de presque 13h.

Ce qui est important pour le danois n’est pas de respecter les codes d’une série, chose dont il n’a que faire mais d’au contraire de les effacer pour imposer ses propres codes. A ce compte là, les deux premiers épisodes sont d’une radicalité assez éreintante – voire rédhibitoire pour d’autres – et imposent le rythme lancinant, neurasthénique, presque en fin de vie d’une plongée abrasive dans un Los Angeles périphérique et statique en pleine miséricorde (viol, pédophilie, prostitution, inceste, meurtre, torture). Martin est un flic borderline et après l’assassinat de son partenaire par un cartel qui a voulu venger la mort de la mère de l’un d’entre eux (Jésus), Martin va continuer de se faufiler comme un loup dans les nuits de la Cité des Anges pour rendre une sorte de justice « divine » et « divinatoire » contre le mal qui ronge l’Homme. La série aura deux points névralgiques : la quête de Martin, avec l’aide d’un ancien agent du FBI Viggo sous les « ordres » de Diana une avocate guérisseuse et prophète. D’un autre côté, le milieu des cartels mexicains avec à leur tête Jésus et sa femme glaçante et miraculeuse Yaritza. Des deux versants, NWR n’aura de cesse d’écarteler au maximum son montage, ou même d’approfondir la moindre particule d’image pour arriver à créer une véritable mythologie visuelle autour de chacun des personnages.

Dès le premier plan, le premier mouvement de caméra, ou même les premières notes de la bande-son composée par Cliff Martinez, on sait où l’on met les pieds, chez un Nicolas Winding Refn qui n’en a que faire des critiques et qui cette fois donne plénitude à son ego et à son style caractéristique : une luminosité luxuriante, des nombreux travellings, un univers statique et carnassier, un cadre millimétré, une narration minimaliste, une sexualisation iconique de ses personnages mythologiques, une violence sèche et sanglante, des personnages taiseux, introspectifs et un rythme léthargique. Le compte est bon et ravira ses aficionados. Cependant, comme on avait pu le constater pendant Cannes, l’ensemble de la série renvoie la forme du cinéma de Nicolas Winding Refn dans un extrémisme formel assez étourdissant. Comme Michael Mann avec Hacker, ou même Terrence Malick avec A la Merveille ou Knight of Cups, Too Old to Die Young s’achemine vers une certaine forme d’abstraction, dans un système presque fermé sur lui-même, autant aveuglé qu’aveuglant, où le danois semble pousser les limites de son savoir-faire, quitte à se jeter contre le mur lorsqu’il allonge les scènes à outrance. C’est parfois usant de se voir confronter à cette surdimension de la longueur, à cette perpétuelle envie de rendre magistral chaque centimètre du cadre mais cela accentue ce sentiment de mort, rend l’aspect artificiel de l’univers dépeint encore plus palpable comme si L.A. était un cœur en fin de vie dont le battement se mettait au diapason des derniers souffles du monde. Un univers peuplé uniquement de zombies désarticulés et ne faisant qu’un avec le cadre. Cette lenteur n’est jamais synonyme d’apathie et se rapproche d’une hypnose de tous les instants.

Pourtant la série est d’une orfèvrerie magistrale et devient un grand moment de cinéma qui prend soin à contenir tous les faisceaux habituels de la filmographie du cinéaste. On pense à Drive avec ce personnage masculin charismatique, taiseux menant une double vie criminelle, on pense à Pusher 2 pour ce questionnement sur la virilité, on pense à The Neon Demon avec cette obsession pour le fétichisme des corps et le « cannibalisme » de l’image de la femme, et on pense beaucoup à Only God Forgives avec la violence du monde, cette esthétisation maximale d’une recherche de vengeance, le surgissement de la justice christique et surtout aussi grâce à la place importante des pulsions incestueuses de certains personnages (Jesus) où la figure maternelle semble une nouvelle fois troubler le cinéaste. Too Old to Die Young est le paroxysme même de l’artisanat aussi vain que flamboyant de son auteur : la lenteur n’a jamais été aussi plombante, la violence jamais aussi crasse, le sexe jamais aussi visible, acerbe et dévorant dans un monde qui court à sa perte. Dans ce Los Angeles désertique, on passe du polar au film de transe, de la romance charnelle et glauque à un pur récit initiatique. Nicolas Winding Refn se plonge à corps perdu dans le chaos le plus total, mêle une innocence rapidement déchue et complètement incapable de rétablir un once de bien dans cet univers sans émotion et dont la seule issue reste le sang et le goût de l’apocalypse sourde dont certaines scènes (comme celle de la plage) semblent tenir dans leurs mains la mélancolie d’un Takeshi Kitano.

Nicolas Winding Refn se radicalise, prend un malin plaisir à nous scruter de manière goguenarde, se croit peut-être plus grand que les autres mais continue de nous passionner par sa vision d’un monde en chute libre, glaçant et extatique (ces plans larges d’extérieur et ces déambulations nocturnes), à nous impressionner par sa capacité à magnifier une violence soudaine (la séquence mémorable des meurtres perpétrés par Yaritza qui ressemble beaucoup au Driver avec son blouson et son arme), à nous hypnotiser par le charisme vénéneux et ténébreux de certains personnages qui font peut-être partie des meilleurs de la filmographie de NWR (Yaritza, Diana et Viggo), à nous étonner avec une touche d’humour qu’on ne lui connaissait pas ou peu (le personnage foutraque de Theo, la tentative de meurtre de Damian pendant sa danse « zombiesque », le regard sur les flics complètement idiots et fachos, l’humour noir et le sens de la soumission de certains personnages) et à nous fasciner par sa multitude d’idées de mise en scène (la course poursuite, les deux morts sous la torture de Jésus ou le meurtre de masse satirique de Viggo). Malgré son immobilisme, le cinéma de NWR est en perpétuel mouvement et dans une recherche continue de limites. Limites qu’on attend encore d’apercevoir car NWR a une nouvelle fois sorti les griffes.

Article original sur LeMagducine