Vous le saurez, en Europe, il n’y a que trois pays : La France, le Royaume-Uni et l’Italie. C’est en tout cas ce que j’en ai déduit à force de lire des mangas ; œuvres sur lesquelles reposent la quasi-totalité de mes connaissances. Le Royaume-Uni, il n’y a que durant l’époque victorienne qu’on en retirera la moindre chronique. La France ? Elle n’aura pris la peine d’exister que durant la seconde moitié du dix-huitième siècle. Un peu avant la révolution, ou encore un peu après. Et puis, il y a l’Italie. Des auteurs qui se piquent d’une fascination débordante pour la botte, il s’en trouve treize à la douzaine. De Hirohiko Araki à Mari Yamazaki, les vestiges de Rome ont encore d’assez beau reste pour séduire les barbares du bout du monde. Et voilà une conquête de plus en la personne de Fuyumi Sôryô.

Je la redoutais cette petite dame. Elle en a pas l’air comme ça, mais elle peut pousser un homme à l’agonie rien qu’en lui jetant ses œuvres au visage. Oui, madame Sôryô, j’ai lu MARS. Qu’on m’excuse alors si, de là, j’ai pris le parti de la fuite chaque fois qu’on me proposait sa salade Cesare. Oui, je m’essaye à l’humour potache ; c’est pas concluant, autant en revenir à l’humour noir.

D’une auteur de Shojô, je n’attendais rien de bon, ni même quoi que ce soit de consistant. Égarer ses crayons sur le sentier de la perdition nunuche et rose paillette – et je vous épargne le volet dramatique – est à mon sens suffisamment rédhibitoire pour être frappé d’une opprobre éternelle. Toutefois, à l’aune d’une lecture de Cesare, je choisis de lever l’anathème pour réhabiliter une auteur qui, pour se faire connaître, a sans doute été contrainte de se résoudre au pire. C’est à l’issue de cette explication bancale que je réhabilite une auteur qui, apparemment, s’épanouit avec autrement plus d’allégresse dans le registre du Seinen historique.

Et je ne saurais évoquer un Seinen contant l’histoire italienne – ou plutôt l’histoire de Rome – sans non plus évoquer Ad Astra qui, en ce qui le concerne, a pris quelques libertés narratives à ses début ; ce qui ne sera pas le cas ici. Le récit de Cesare se veut très sobre et encadré. Point d’excès de lyrisme scénographique en embuscade. La prose – s’il y en a une – s’accepte comme glacée car mesurée. On sent, dans la seule narration, le besoin de l’auteur d’écrire une œuvre qui, si elle s’accepte comme un divertissement, a comme premier devoir d’être façonnée par le sérieux et la rigueur.

Histoire oblige, la recherche est de mise si l’œuvre souhaite se targuer d’une quelconque crédibilité. N’étant pas particulièrement versé dans l’histoire des Borgia, ni même franchement disposé à opérer un quelconque travail de vérification, je me dois de dire que ce qui parvenait alors ne me scandalisait en rien au regard de la véracité historique. Du mouvement de la Terre, en ce qui le concerne, m’avait fait tressaillir du fait de sa chronique abominablement noircie, nécessitant alors quelques recadrages. Pour ce qui est de Cesare, je ne saurais trop faire la distinction entre l’histoire et la fiction, mais si des libertés ont été prises avec l'histoire, celles-ci, prudentes, n’ont jamais outrepassé les platebandes de ce qu’un lecteur peut tenir pour acceptable. On ne retrouvera pas ici les mollards rendus glaireux des poncifs anti-cléricaux et anti-religieux dont Du mouvement de la Terre semblait être fait, et ce, malgré les critiques parfois pertinentes, mais souvent injustes adressées à l’ordre des Dominicains afin de préparer le gouvernement théocratique de Savonarole. Ni outrance ni bienveillance excessive, le récit, dans ce qu’il rapporte, s’efforce d’être juste.

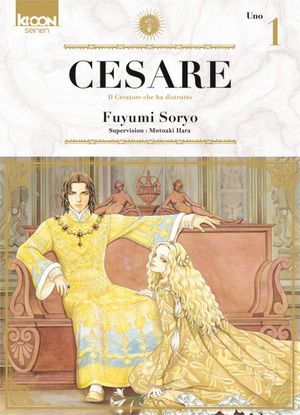

Il se sera fallu de quelques esquisses ; rien que de voir Angelo ouvrir les yeux pour que ça me frappe comme une évidence : le style présent de l’auteur s’apparente pour beaucoup aux traits épurés d’une Ryoko Kui . Des dessins qui ici, auront été plutôt stylisés pour nous ensevelir sous les beaux visages lisses. Ils sont travaillés ces dessins, plutôt jolis, mais n’en font jamais de trop. Le sens de la mesure imprègne alors autant le récit que le dessin. Celui-ci, en effet, ne se perd dans aucun éclat indu et paraît assez figé, même dans le mouvement. Contrairement à ce qu’on retrouve chez des auteurs tels que Jirô Taniguchi, on ne peut pas parler de pudeur dans le dessin mais plutôt d’une maîtrise prononcée ; d’une timidité de bon aloi qui m’aura rappelé le style d’Hitoshi Iwaaki, un autre mangaka ayant trempé lui aussi dans le Seinen historique. Qu’on se le dise, si Fuyumi Sôryô n’avait pas signé son œuvre, il ne s’en serait pas trouvé un seul en ce bas monde pour deviner qu’elle avait écrit MARS quelques décennies auparavant. Son style, pour s’accorder au Seinen présent, a été transfiguré pour être simplement méconnaissable. Je n’avais pas observé une telle mue graphique depuis Diamond is Unbreakable ou Usogui.

Les recherches auront été diligemment conduites par l’auteur. Sans compter la biographie de Cesare Borgia et de ses tenants, les mœurs et autres codes moraux de l’époque, sont splendidement rapportés. Il n’y a pas un faux-semblant aristocratique qui soit mentionné de travers, et vivre cette époque à travers ses coutumes, à compter par les plus anecdotiques d’entre elles, ne rend la lecture que plus immersive et donc, plus plaisante. D’autant qu’ici la documentation, en tout aspect, jamais ne se tarit.

Tous les personnages sont sympathiques. Dans le dessin, dans le récit et dans toute chose, il n’y a jamais d’extravagance ou d’exagération, tout apparaît à sa place. Aussi, les personnages – bien qu’étant parfois trop vertueux pour certains – sont relativement réalistes et ne contribuent ainsi que mieux à l’immersion. La candeur et la méconnaissance d’Angelo des choses de Pise est un excellent moyen de nous immerger progressivement dans l’univers qu’on nous présente et de faire connaissance avec tout et chacun. Oui, décidément, ce manga me rappelle Historie en bien des aspects.

Pour qui aime les intrigues de cour, une histoire de Borgia au beau milieu des grandes familles européennes installées en Italie, c’est le nec plus ultra en la matière. Des partis partout, des conspirations, des inimitiés – et des amitiés parfois , des complots, des trahisons, des tentatives d’assassinat, des conclaves, de la diplomatie sous toutes ses formes… pour qui sait, comme moi, tirer son plaisir de ce genre d’ambiance, on s’y plaît tout particulièrement à baigner dans cette atmosphère, sans que celle-ci ne soit jamais excessivement noircie. L’époque, sans romance, est simplement resituée.

Peut-être Borgia, Médicis et autres « florentins » sont ils dépeints d’une couleur trop chatoyante pour qu’on s’accorde à y reconnaître une absolue véracité. Ces familles de marchands et de mécènes m’ont toujours écœuré par leurs mœurs et l’avilissement ambiant qui émanait de leur nom. On leur doit Catherine et Marie de Médicis, deux bonnes raisons de susciter chez moi une aversion très prononcée pour leur race. Dans l’affaire, les Dominicains sont montrés comme stupides et cruels pour contraster avec l’esprit vif et rayonnant de ces nouveaux nobles venus s’essuyer les pieds sur des traditions séculaires. L’auteur a fait de Cesare Borgia le sujet de son œuvre, il est normal qu’elle le valorise, mais elle le grandit trop souvent sur le dos de ses adversaires. Il faut dire que j’ai l’âme d’un Dominicain rompu à l’emploi intensif de la guillotine ; peut-être ai-je moi aussi un biais.

Quelques réécritures historiques s’imposent. Fuyumi Sôryô nous rapporte l’antienne éculée du savoir grec traduit par les savants musulmans et transmis en Europe ; thèse remarquablement carencée d’Alain de Libera. Sans doute l'auteur n’avait-t-elle pas eu entre les mains l’excellent « Aristote au Mont Saint-Michel » de Sylvain Gouguenheim, ouvrage qui, d’une main ferme, tord le cou à ce lieu-commun pétris d’une idéologie politique bien définie. Le savoir grec nous était parvenu traduit en Europe avant même l’apparition de l’Islam par Jacques de Venise notamment, mais aussi par le clergé byzantin et assyrien, plus tard conquis par l’Islam bien après que les traductions furent opérées. Pétrarque, florentin comme les protagonistes de Cesare, qui plus est leur contemporain, avait déjà rapporté leur travail en son temps. Je passe sur Saladin comme instigateur de la chevalerie chrétienne, les sources manquent et je ne saurais alors spéculer sur la potentielle véracité d’une pure fiction.

Le beau rôle accordé à tout ce que l’Europe compte d’exogène, de marchand et d’anti-chrétien, il faut bien le dire, aura lentement entamé mes nerfs. Les bâtards sont tous des génies quand les fils légitimes versent dans la moindre prévarication, le juif est nécessairement droit et vertueux en la moindre circonstance quand le Dominicain est tartuffe, menteur et hypocrite ; les putes ont un cœur d’or et sont évidemment très épanouies dans leur occupation socio-professionnelle ; les élèves Français sont fondamentalement bornés et stupides – l’invasion de Charles VIII et les ruineuses guerres d’Italie prolongées jusqu’en 1559 le confirmeront me direz-vous – là où les conquérants Maures étaient admis comme de sympathiques apports culturels enrichissants ; les monarchies étaient des systèmes brutaux, bestiaux et archaïques quand les républiques étaient porteuses de prospérité et de grandeur ; les marchands valent plus que les hommes d’arme. Et je ne vous parle pas du laïus de Cesare sur « Nous vénérons tout le même Dieu, peu importe d’où nous venons, united color of bullshit »… Y’a une petite vision du monde là derrière qui se veut quelque peu dissemblable de la mienne. Même foutrement pour tout dire. Ce regard porté – cette propagande insidieuse devrais-je dire – par l’auteur ne dérangera peut-être que 10 % de lecteurs potentiels, ça a en tout cas contribué ici à entamer la note que j’accorde à l’œuvre. Le manichéisme est feint et diffus, mais il est bien là. Cesare Borgia est, du reste, trop parfait en toute circonstance. La focale aura été constamment portée en sa direction et, malgré le temps passé en sa compagnie, je ne lui connais toujours aucun défaut.

Faisant fi de ces menus défauts – tout en les gardant cependant dans un recoin de mon esprit – j’ai apprécié un récit dont le script sait varier et évoluer sans jamais dépayser ou trahir son lecteur. Si tout n’est pas trépidant en chaque instant qui se profile, l’affaire se lit néanmoins sans qu’on n’ait jamais à forcer. Toutefois, je ne saurais que trop déconseiller de tenter une lecture rapide comme celle qui fut la mienne ; elle vous gâcherait les saveurs de la dégustation. Chaque tome de Cesare doit prendre le temps d’être digéré si on veut se pourlécher du suivant comme il se doit. Mes quelques instants de lassitudes occasionnés par ma lecture tenaient au rythme de cette dernière et non pas à la nature du contenu. C’est une œuvre à lire d’un rythme soutenu.

L’histoire de la papauté – du moins de l’opposition entre guelfes et gibelins – nous parviendra en étalant ce qu’elle a de fascinant pour s’inscrire comme la juste charnière entre deux époques distinctes du manga. Un manga dont on se demande d’ailleurs s’il parviendra à une conclusion alors qu’après vingt ans d’existence, elle se situe encore bien loin du terme de la vie de Cesare Borgia ou même de son apogée. L’auteur a apparemment le souci de bien faire, pourrait-on décemment lui en faire le reproche ? Il n’empêche que pas un an ne s’est écoulé dans l’œuvre quand bientôt un quart de siècle aura échappé à son auteur. Souhaitons-lui une longue vie, il lui faudra au moins ça pour tout chroniquer.

Les adieux d’Angelo en partance pour Rome furent interminables. Je comprendrais que les primo-lecteurs n’aient pas eu la patience de suivre le rythme du récit avec assiduité. Il y a des lenteurs qui ne se pardonnent pas.

Comme Historie, ça traîne quand même un tantinet ou point où en viendrait à considérer que c’est de trop. Le conclave nous parvient à peine, le gouvernement de Savonarole n’a pas commencé et les guerres d’Italie sont encore loin. Rien ne s’est encore passé techniquement sur le plan historique strict. Tout est encore à faire et on a à peine posé l’échafaudage. De quoi, sans doute, mijaurer son monde à l’idée de lire une œuvre qui, cependant, mérite qu’on s’y attarde au moins un instant.