Ça a commencé avec SEPT péchés capitaux, ça se poursuit avec QUATRE cavaliers de l’Apocalypse et, pour suivre la série numéraire, tout ça se terminera logiquement avec un UN sur dix. Avec un point de plus cependant, car quand on a vraiment connu l’Enfer, on relativise l’Apocalypse de beaucoup. Nakaba Suzuki, sera ainsi resté constant dans ses œuvres, à nous faire du Dragon Quest affadi par les ans et élimé par le dessin ; une fois encore. Après tout, pourquoi se serait-il abstenu ? « Tant que je gagne je joue » est une excellente tactique de jeu, d’autant plus efficiente qu’elle advient du fait de la paresse ostensible des lecteurs de Shônens contemporains.

On aura beau dire, mais cet enfant sauvage, vivant à l’écart de tout avec son grand-père décédé récemment, en chassant des animaux dix fois plus gros que lui, ça ne m’aura pas du tout rappelé les débuts de Dragon Ball. Du tout. Ça n’a rien à voir enfin ; le personnage principal capture une volaille géante quand Son Goku pêchait un poisson géant. Ceux qui y verront une ressemblance de nature plagiaire ne le feront que parce qu’ils ont un mauvais esprit. Ou bien parce qu’ils ont des yeux pour voir et quelques bribes de mémoire ; c’est selon.

De Dragon Ball, Suzuki ne se sera pas seulement inspiré du cadre initial pour ensuite le brancher à Dragon Quest ; les chorégraphies de combat en attestent, les visages de certains personnages eux aussi. Et c’est encore ça qui vaudra à l’auteur ma relative mansuétude : car c’est plutôt plaisant à constater du regard. Je le dis toujours, quitte à n’avoir que peu de talent et s’en remettre au plagiat, autant plagier ce qui se fait de meilleur. Les mouvements dans l’action, les dessins des flux d’énergie, tous tirés de Dragon Ball, sont relativement bien répliqués – mieux que dans Dragon Ball Super en tout cas – mais l’idée derrière pour les mettre en scène et permettre au lecteur de leur porter de l’intérêt, est cependant très déficitaire pour ne pas dire absent. Les combats que nous verrons ici seront cependant plus qualitatifs que ceux que l’on peut voir dans la fosse sceptique à Nekketsu qu’on présente comme l’édition contemporaine du Shônen.

Il y a chez l’auteur ce besoin constant de nous inonder sous une fausse féerie avec sa cohorte de personnages fantasques poseurs ainsi qu’une faune et une flore dont on nous présente les tenants et aboutissants à l’occasion de quelques heures perdues. L’univers qui se dessine ne s’approfondit que quand son créateur s’en sent l’envie, c’est-à-dire assez rarement. Le caractère onirique et enchanteur de l’œuvre n’apparaît ainsi qu’en papier-peint.

Sans surprise, sans qu’on attende quoi que ce soit d’autres, tous les personnages sont insipides, leurs ambitions creuses et sans avenir n'ont d'autre motif que donner lieu à un manga d’aventure qui – au risque d’insister – s’accepte comme le périple d’un Dragon Quest – le jeu cette fois (celui dessiné par Toriyama) – mais dont le scénario n’aurait pas été pensé au préalable une fois passé les étapes qui initient le départ du héros. C’est une intrigue ratée de RPG qu’on a porté sur papier. On lui en préférera d’autres mieux aboutis du côté de Greed Island ou des plans tordus du prince Baka-Ouji. Car au final, The Four Horsemen of Apocalypse n’est que le résidu artistique d’un joueur de MMORPG n’ayant que bien peu d’imagination pour donner forme à son fantasme. On y met, ici et là, pêle-mêle, quelques éléments disparates qui rappellent le monde des RPG-fantastiques, et tout ça, en s’imaginant que ça fera l’affaire pour construire un univers cohérent et une histoire à même de nous concerner. L’erreur de jugement est absolue.

Le ecchi sera très tôt de circonstance alors que le charmant et innocent « paf-paf » de Goku se sera transformé en tripotage de nibards ostensible et obscène à l’occasion d’un bain en commun. Des nibards d’adolescente, cela va sans dire. Il n’aurait su en être autrement, le mauvais goût ne s’embarrasse pas en effet de la moindre réserve quand il s’accomplit.

Bien que lourdement carencé de partout, j’ai trouvé ce manga un brin mieux écrit et plaisant – et un brin seulement – que ne l’était Seven Deadly Sins. Bien que la note soit la même, on pourra dire de l’œuvre présente qu’elle vaut un 2,5. Ne serait-ce que pour la postérité.

Ce sera sans conviction que nous constaterons les monstres présentés ici d’un œil morne au-dessus duquel ne se dressera jamais le moindre sourcil. On aura beau dire, on aura beau chercher à en débattre… il n’y a pas de scénario à proprement parler, rien que des rencontres aléatoires comme en connaîtrait une balle dans un flipper, rebondissant alors inlassablement pour finir dans une destination toute désignée, et à laquelle elle ne pouvait se soustraire : au fond du trou.

Les personnages – surtout Perceval en vérité – ne se battent que parce que la narration a besoin de s’agiter en continu afin d’avoir la sensation d’exister. Quand on a rien à dire, on cogne ; et les bourre-pifs insipides – entre autres attaques sans intérêt – alors, s’enchaîneront à longueur de chapitres pour meubler un vide existentiel qui ne sera jamais comblé. Ça n’est pas de combat perpétuels dont a besoin le lecteur, mais au moins d’un ersatz d’intrigue. Or, multiplier les quêtes de PNJ ne comblera jamais ce manque. Le cheminement des héros n’est qu’un long parcours de castagne dépourvu d’imagination menant au Boss Final.

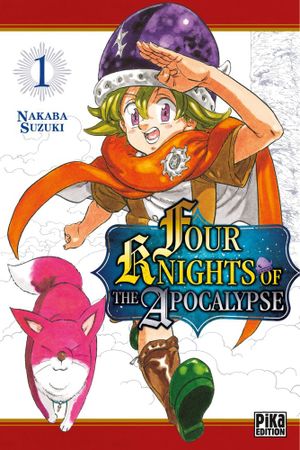

Il n’y a pas un antagoniste intéressant à se mettre sous la dent. Perceval et sa clique pourraient se bastonner avec des moulins à vent que cela nous serait aussi égal que ce qui nous est rapporté ici. On nous refait Seven Deadly Sins à tous les étages. Cela, je n’en avais pas douté un seul instant après avoir seulement constaté la jaquette du premier volume… mais on a beau s’y attendre et ne rien en espérer d’autre, il est autrement plus décevant de constater un désastre que de se contenter de l’appréhender.

C’est faux, c’est mièvre et c’est pétri d’emphases affectées : l’ennui guette dès que le Q.I du lectorat dépasse les soixante-quinze. Une cervelle fonctionnelle ne peut décemment pas se contenter de si peu sans s’atrophier sur place à mesure que le récit l’écrase de la lourdeur du vide infini dont elle est faite.

Oui, encore une fois, Nakaba Suzuki nous aura fait sa reprise de Dragon Quest : La quête de Dai (non, pas « ce » Dai) sans la primeur de l’événement et sans les bribes d’épique dont pouvait bénéficier depuis l’œuvre originale. The Four Horsemen of Apocalypse accomplit son existence comme un énième parasite au format Shônen venu vider la cervelle déjà bien maigre de son lectorat volontaire, ces lemmings hominidés des temps modernes. En dire quelque chose, c’est déjà en dire beaucoup ; car ça n’est là qu’une énième anecdote sans intérêt que je vous ai présentée ici.