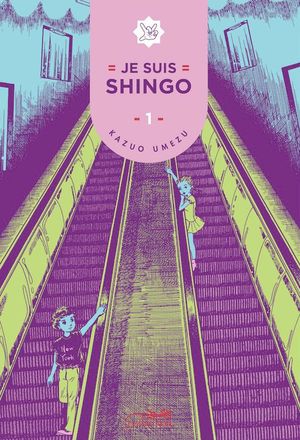

UMEZU Kazuo, Je suis Shingo, vol. 1, [わたしは真悟, Watashi wa Shingo, vol. 1], traduit du japonais par Miyako Slocombe, Poitiers, Le Lézard Noir, [1982, 1996] 2017, 406 p.

PAS SEULEMENT DE L’HORREUR

Depuis que je me suis mis un peu « sérieusement » à la lecture de mangas, il y a environ un an de cela seulement, quelques auteurs m’ont particulièrement marqué : Itô Junji, Hirata Hiroshi, Koike Kazuo et Kojima Goseki… Pas forcément du tout neuf, comme vous pouvez le constater. Mais je crois que, s’il en est un qui m’a vraiment fasciné – fasciné, oui, intrigué, bluffé, pas systématiquement convaincu mais toujours étonné au moins et souvent bien davantage –, c’est probablement Umezu Kazuo, ou Umezz, puisqu’il semble préférer cette désignation.

Il y a quelque temps de cela, on en avait traduit en français sa plus célèbre série, L’École emportée, sorte de shônen horrifique à la réputation bien établie – mais ceci, je ne l’ai toujours pas lu : j’ai découvert le mangaka excentrique avec ses publications aux très recommandables éditions du Lézard Noir, très impliquées dans la promotion de cet immense auteur en France, avec maintenant quatre volumes aux couvertures, hum, et à la tranche striée de rouge et de blanc, comme les tenues emblématiques du fantasque auteur (plus tout jeune, il a 81 ans, mais il est semble-t-il toujours complètement fou).

Il s’était d’abord agi, dans ce contexte, de présenter le mangaka dans ses œuvres, en compilant les brefs récits d’horreur qui ont beaucoup fait pour sa renommée, surtout au tournant des années 1960 et 1970 (du coup, ces mangas sont probablement les plus « vieux » que j’ai lus). Le premier recueil, La Maison aux insectes, m’avait scié ; je n’avais pas forcément tout aimé, mais ça m’avait systématiquement retourné, je n’en revenais pas de ce que l’auteur avait pu faire dans ce contexte – « coup de cœur », dès lors, comme on dit, je crois que c'est le moment où l'expression peut faire sens.

L’expérience s’était prolongée quelque temps après avec un deuxième volume, plus disparate et à mon avis moins convaincant même si loin d'être mauvais, Le Vœu maudit, qui avait cependant pour lui de montrer la richesse de la palette de l’auteur, même dans le seul registre de l’horreur : il expérimentait sans cesse, tentait des choses toujours différentes, que ce soit au plan du scénario ou au plan du dessin – ce qui suffisait amplement à faire de ce recueil une lecture recommandable, et même bien plus que ça : même au travers de quelques « nouvelles » objectivement un peu faibles, la certitude de ce que cet Umezz est un génie n’en était que davantage établie.

Puis il y eut un troisième volume, l’extraordinaire La Femme-serpent, un peu plus roboratif par ailleurs, et qui revenait un peu en arrière, aux sources du traitement de l’horreur par l’auteur – et autant dire aux sources du manga d’horreur contemporain, puisqu'on en fait systématiquement le père fondateur… et ceci dans une BD visiblement destinée à un public de petites filles (qui ne s’en sont jamais remises, et pas davantage leurs copains en culottes courtes – comme ont pu en témoigner, notamment, un certain Kurosawa Kiyoshi… ou, en BD, un certain Itô Junji, qui a toujours présenté Umezz comme son maître, son inspiration essentielle). Pour le coup, un authentique chef-d’œuvre, une BD sidérante d’audace et de pertinence, et qui fait peur – même près de cinquante ans plus tard, même pour des lecteurs adultes !

J’espérais donc que le Lézard Noir ne s’en tiendrait pas là, et continuerait à nous régaler des merveilles signées Umezu Kazuo. Et, joie, joie ! Gloire, gloire ! Il avait annoncé il y a quelque temps de cela la publication de Je suis Shingo – ou plus exactement de son premier tome, sur six prévus, d’environ 400 pages chacun : c’est que nous ne sommes plus du tout dans le même format – cette fois, il s’agit d’une série, comme L’École emportée, et non de recueils d’histoires courtes. Par ailleurs, autre différence essentielle par rapport aux trois publications lézardesques précédentes, et même à la fameuse série précitée d'ailleurs, il ne s’agit cette fois pas d’un manga d’horreur. Umezz a en effet plus d’une corde à son arc, et, au fil de sa longue carrière, il a pu s’essayer à bien des registres – et souvent y briller ; ainsi, par exemple, de la romance shôjo, où il a fait ses premières armes avant de décider unilatéralement de traumatiser ses petites lectrices avec des mamans qui font froid dans le dos. Et Je suis Shingo ? On va dire, pour l’heure, mais sans forcément tant d’assurance que cela, qu’il s’agit d’une série de science-fiction ; mais avec de la comédie, mais avec de la romance, mais avec...

C’est à vrai dire une BD tellement riche, tellement diverse, que je ne suis pas bien certain que telle ou telle étiquette soit plus pertinente qu’une autre.

SATORU, GAMIN

La BD se déroule en 1982 – soit l’année de sa première publication, dans la revue Big Comic Spirits ; sauf que cette année est envisagée au passé par notre mystérieux narrateur – ou pas si mystérieux que cela : un robot, sans doute… Ou non : « un robot, paraît-il », ou « un robot, à ce qu’il semblerait » ; car notre narrateur est bien indécis à cet égard, et chacune de ses interventions est marquée par cette implication hésitante, reposant sur des sources extérieures imprécises…

Mais ceci ne tient qu’en un bref préambule, pour l’heure. Et nous faisons surtout ici la rencontre de Kondô Satoru, un petit garçon surexcité – qui court tout le temps, dans tous les sens, hurle en permanence ses « Ouah ! » caractéristiques (et un tantinet pénibles)… Mais il est pour le coup un peu à la traîne. Ses copains et copines n’en sont plus là : c’est bientôt le collège, et les hormones se mettent à bouillir… Plus généralement, ils sortent toujours un peu plus de l’espace de liberté totale de l’enfance pour se muer en adolescents, bientôt en adultes – en des personnes autrement sérieuses et responsables, donc. Quel ennui… Mais pas Satoru – qui fait toujours un peu plus figure de gamin, car cette personnalité tient beaucoup du contraste. Ce qui lui vaut le mépris de ses camarades davantage mûrs, éventuellement les moqueries les plus cruelles – et ce ne sont certainement pas les professeurs qui l’en protègeront… Cette singularité de Satoru a bientôt une dimension graphique : au sortir de cet été qui doit tout changer, les écoliers/collégiens en puissance ont tous grandi… mais Satoru demeure un petit garçon.

UN VRAI ROBOT

Avec des fantasmes de petit garçon, bien moins moites sans doute que ceux des préadolescents autour de lui – ce qui renforce leur incompréhension mutuelle. En effet, le père de Satoru – un ouvrier lambda et parfois porté sur la boisson – explique un jour, et non sans crainte, à sa petite famille, que son entreprise, l’usine Kumata, va bientôt accueillir… un robot.

Un ROBOT ?

Satoru est surexcité : il a Gundam en tête, ou tant d’autres mangas ou animes figurant des robots géants anthropomorphes, cornus et blindés, et fulguro-super-balaises ! Un robot, UN ROBOT ! Satoru fait son Satoru, il court partout, il braille, OUAH ! UN ROBOT ! À l’entreprise où travaille son père !

Et ça ne manque pas : les enfants tellement plus adultes autour de lui le raillent, avec une condescendance marquée.

Mais il y a bien un robot à l’usine Kumata – simplement, pas du tout ce que Satoru se figurait… Certainement pas un mécha protégeant la Terre contre les assauts extraterrestres ou tel émule de Godzilla de passage : un bras, en fait, un simple bras mécanique… C’est qu'il s'agit d'un vrai robot – soudé à une chaîne de montage, forcément plus efficace que tant d’ouvriers qui y devinent bientôt une menace pour leur emploi, qui n’est plus « à vie » en 1982…

C’est horriblement décevant. Une trahison, à ce stade. Ça, un robot ? Non ! Dire que c’est un vrai robot, ça ne fait aucun sens ! C’est juste un bras, relié à un ordinateur… Mais cet ordinateur va changer bien des choses – pas tout seul, cependant : il y faudra aussi… une fille.

COUP DE FOUDRE

Il y a une visite scolaire à l’usine Kumata – et Satoru est forcément du lot, qui maugrée devant ce décevant « faux robot », que les ouvriers ont nommé Monroe (en lui collant un poster de Marilyn). Ses camarades voient bien que, d’une certaine manière, Satoru avait raison, mais, de manière autrement décisive, il se trompait de bout en bout ; alors... Il est vrai qu'eux-mêmes tendent peut-être à devenir de semblables bras mécaniques, dans cette société nippone rigide et obsédée par la réussite économique – dès lors, ce robot ne les déçoit pas, contrairement à ce gamin de Satoru… Ses rêves sont décidément incommunicables, à ce stade.

Mais, lors de la visite, Satoru croise un autre groupe scolaire, d’une école de filles – « l’école des thons », disent les vilains garçons qui se croient adultes. Satoru, dernier de son groupe, croise ainsi une charmante jeune fille, la dernière de son groupe, dont il apprendra plus tard qu’elle se nomme Marine, et qu’elle est la fille d’un diplomate anglais – et, forcément, c’est le coup de foudre. Pas tant une question d’hormones, si ça se trouve : simplement quelque chose qui devait se produire, l’appel de l’âge adulte – mais sans rien renier de son enfance et de ses rêves.

La romance s’instaure, touchante – et, disons-le, étonnamment avancée pour notre Satoru il y a peu encore très puéril, mais qui semble envisager cette relation avec bien plus de sérieux et d’implication que ses camarades pour quelque temps encore au stade des pseudo-amourettes bien timides et rougissantes.

Mais cet éveil de la conscience amoureuse, chez les deux préadolescents, implique donc Monroe.

L’ÉVEIL DES CONSCIENCES

Le père de Satoru ne comprend absolument rien à ce robot qu’il est censé surveiller, voire « programmer ». Satoru, parce qu’encore un enfant peut-être, est autrement doué : il dévore le manuel de programmation, au point de remplacer utilement son paternel à l’usine, et perçoit, atout de son caractère juvénile, des milliers de possibilités pour Monroe – qui, au fond, n’est peut-être pas qu’un simple bras, et pourrait être en tout cas bien davantage. C’est son secret – qu’il partage bien sûr avec Marine, laquelle, avec sa dignité de jeune fille de bonne famille, contrastant avec l’extraction populaire de Satoru, partage pourtant ses rêves. Le petit couple, qui s’éveille à l’amour, prend donc sur lui d’éveiller également le robot au monde.

Satoru et Marine sont ainsi les véritables créateurs, disons même les parents, de ce robot qui nous fait le récit indécis et peut-être vaguement mélancolique de ses souvenirs. Car ils parlent avec lui – ils échangent au travers de l’interface informatique. Et ils lui apprennent quantité de choses utiles, même si pas indispensables sur une vulgaire chaîne de montage – par exemple, ils lui apprennent à les reconnaître, première étape fondamentale, et à les nommer ; aussi à faire des calculs, certes, mais également à… discuter, oui, d’une certaine manière. Jusqu’à dégager, peut-être ? sous la froideur utilitaire du bras mécanique, les prémices d’une personnalité, de pensées, d’émotions même...

TANT DE CHOSES

Je ne sais pas si ce résumé suffit à en témoigner, mais ce premier volume de Je suis Shingo est d’autant plus déstabilisant qu’il contient vraiment plein, plein de choses très différentes. Au point d’ailleurs de fréquentes ruptures de ton, pas forcément aisées à intégrer – et, en sortant de ma lecture, c’était probablement cette impression qui primait, et qui m’empêchait de déterminer avec assurance si j’avais aimé ou pas ce que je venais de lire ; avec la certitude cependant que c’était, décidément, quelque chose de fondamentalement « à part », et en cela déjà un témoignage supplémentaire du génie d’Umezz…

Les chapitres s’ouvrent ainsi généralement sur le robot qui se souvient ; ce sont des pages assez abstraites, et au ton passablement mélancolique – emprunt d’émotion en tout cas, et c’est peut-être la dimension à mettre en avant.

Contraste flagrant avec la tonalité dominante des premiers épisodes, où Satoru bouffe les cases, qui est donc avant tout un gamin. Le ton est, je suppose, shônen, avec quelque chose de surexcité qui accompagne le personnage hyperactif et puéril, et qui tient surtout de la comédie frénétique – même si les moqueries que subit le gamin ont un écho éventuellement plus douloureux ; pas dit, cependant, car Satoru lui-même ne semble tout simplement pas en mesure de comprendre ce qui se passe autour de lui – l’implication émotionnelle est donc différente. Cependant, j’imagine qu’on ne peut pas faire abstraction de ce qu’il y a là comme un regard adulte se penchant rétrospectivement sur l’enfance – avec tendresse amusée et nostalgie pour l’essentiel, mais pas que, loin de là.

Contraste, là encore, et très étonnant, quand s’instaure la romance avec Marine – où, si j’ose dire, le mangaka revient à ses premières amours. C’est très étonnant – parce que le ton diffère largement de celui employé dans les aperçus de l’éveil des camarades de Satoru aux premiers germes de l'attirance amoureuse. Il y a en fait un retournement total : Satoru, qui était « en retard », paraît soudain beaucoup plus mûr que les préados qui le raillaient – et c’est d’autant plus vrai que Marine aussi est bien plus mûre que les autres jeunes filles que nous croisons çà et là. En fait, leur romance donne bientôt l’impression d’être autrement avancée – au point de la passion dévorante, qui, par moments, laisse même supposer les prémices d’un désir proprement charnel. Ceci, pourtant, sans jamais renier leur rêves d’enfants !

Ce contraste est encore souligné, je suppose, par l’intervention dans la BD du personnage de Shizuka – la petite fille de voisins des Kondô, qui jouait il y a peu encore avec Satoru, plus âgé mais pourtant guère moins puéril, et qui veut toujours le faire, alors que le garçon n’a clairement plus ce genre d’occupations en tête ; aussi Shizuka se transforme-t-elle, à ses yeux, en quelque avatar sinistrement enfantin de Big Brother, espionnant le jeune couple et dénonçant à qui veut bien l’entendre qu’il y a quelque chose d’obscène dans tout cela, baaah !

La relation de Marine et Satoru avec Monroe, c’est tout à la fois dans le prolongement de ce qui précède et encore autre chose – qui pointe vers la science-fiction, mais en même temps est supposée appuyer un certain réalisme aux conséquences sociales marquées (mais ça, j’y reviendrai juste après). Le ton est du coup très étonnant, car mêlant sans cesse, sinon le prosaïque, terme guère à propos, du moins le matériel, et quelque chose qui relève davantage… de la poésie ? Disons du moins du sentiment, de l’émotion.

À titre personnel, je me dois de relever que cette approche, même enfantine, des balbutiements de l’informatique au Japon, m’a nécessairement ramené à une lecture récente, La Lumière de la nuit, de Higashino Keigo… à la différence près, bien sûr, qu’Umezz écrivait à ce propos au moment même de ces balbutiements.

Toutes ces dimensions, et bien d’autres encore sans doute, se mêlent, s’interpénètrent – et, au-delà de la narration, cela se traduit surtout dans un graphisme très divers et souvent bluffant ; mais j’y reviendrai un peu plus loin.

REGARD ROBOTIQUE SUR LA RIGIDE SOCIÉTÉ NIPPONE

Pour l’heure, il faut probablement mettre en avant la dimension sociale du récit – qui le baigne de plusieurs manières différentes.

Nous sommes en 1982. La Haute Croissance des années 1960 peut paraître lointaine, et, depuis les « chocs Nixon », le Japon continue certes à se développer, mais peut-être avec un peu moins de confiance aveugle ? À voir (si j’ose dire), car nous sommes alors en plein gonflement de la bulle spéculative – la crise, ce sera une dizaine d’années plus tard, et elle sera sévère… Cependant, la société japonaise, quand elle le veut bien, commence pourtant à percevoir qu’il y a des effets secondaires à cette croissance prolongée – et les vieux modèles, sans s’effondrer en bloc pour l’heure, sont néanmoins assaillis de part et d’autre. Mais c’est comme si l’on choisissait encore de l’ignorer, le plus souvent...

Je crois que la BD en témoigne – d’autant que, d’emblée, elle vient mettre à mal le mythe longtemps perpétué d’un Japon où la classe moyenne serait hégémonique, un mythe encore très prégnant à l’époque... et à vrai dire peut-être aussi aujourd'hui. Les Kondô, conformément à ce fantasme économique, se perçoivent probablement comme faisant partie, forcément, de cette classe moyenne, mais la BD traduit bien qu’il s’agit d’un leurre : ils sont d’un milieu populaire qui, le premier, fera les frais du développement outrancier de l’économie japonaise. Le père de Satoru est un ouvrier, totalement dépassé par les plus récents échos de la modernité tels que les robots et l’informatique, mais assez lucide cependant pour comprendre, ainsi que ses collègues, que la robotisation fait peser une terrible menace sur son emploi. Nous n’en sommes décidément plus au modèle paternaliste de « l’emploi à vie », et le néolibéralisme se moque totalement de ce qui peut arriver aux travailleurs japonais. Kondô ne s’en sort pas si mal, au départ, puisqu’il parvient à conserver son poste – à la différence, en fait… du premier programmateur de Monroe, devenu clochard ! Mais cela ne durera sans doute pas – et, cruelle ironie, c’est d’une certaine manière son propre fils Satoru qui lui en fait la démonstration ; car lui comprend ce qu’est un ordinateur, et maîtrise bien plus que les rudiments de la programmation du robot. Son père le laisse faire à sa place – et boit comme un trou ; cela ne pourra sans doute pas durer indéfiniment.

Puisque bien des choses ici sont affaire de contraste, il faut sans doute relever que l’infériorité sociale des Kondô est soulignée par leur logement – une sorte de HLM plus que crasseux, et qui en dégage même quelque chose d’inquiétant (à tort ou à raison, cela m’a fait penser au génial Dark Water de Nakata Hideo, d’après Suzuki Kôji, vingt ans plus tard certes) ; c’est tout particulièrement sensible dans les séquences où la petite Shizuka rôde dans les couloirs, épiant Satoru et geignant parce qu’il ne veut plus jouer avec elle…

Cette barre oppressante et sale est par ailleurs le « milieu naturel » de la mère de Satoru – la femme japonaise qui ne saurait penser à travailler en dehors du cercle familial, a fortiori à s’émanciper de quelque manière que ce soit, et dont, par conséquent, toute la vie tourne autour de ce microcosme lamentable, obnubilant, répugnant.

Mais je parlais donc de contraste – il est double : les « camarades » de Satoru, et la famille de Marine ; tous ou presque font figure de membres d’une classe au moins vaguement privilégiée (mais peut-être pas autant qu’elle le croit, concernant les écoliers lambda), et parfois socialement inaccessible – dans le cas de Marine, fille de diplomate. Son amourette avec Satoru, dès lors, n’est pas sans faire penser à bien d’autres, naturellement « impossibles », entre deux jeunes gens issus de milieux sociaux incompatibles ; cette dimension intervient forcément dans le récit – avec la menace que Marine, tout simplement, disparaisse, ce que les deux enfants ne pourraient pas supporter.

Mais, concernant les autres écoliers, l’idée est peut-être que, en devenant grands et donc en devenant « sérieux », ils se préparent formellement à leur vie future : ils tirent d’eux-mêmes un trait sur la liberté enfantine, pressés qu’ils sont de subir les responsabilités des adultes, dans une société à cet égard tyrannique et oppressive, d’une rigidité proprement étouffante et déshumanisante. D’une certaine manière, ils sont déjà en voie de devenir des robots – sinon sur une chaîne de montage, du moins à quelque poste aliénant de sarariman…

AI NO ROBOTTO ?

Heureusement, Satoru raisonne à l’envers – et Marine avec lui. Ces autres écoliers sont donc si pressés de devenir des robots ? Notre jeune couple dissident, lui, s’attelle à la tâche d’humaniser un robot – et obtient bien vite des résultats.

La thématique sociale de la bande dessinée, dans les mains d’un auteur plus borné pour ne pas dire technophobe, aurait sans doute pu virer au néo-luddisme (nous en avons hélas quelques exemples très populaires en France même…), et, sinon le robot, du moins l’idée même de robotisation, s’en tenir au cliché de la menace. De la part d’un auteur qui a connu ses plus grands succès dans le registre horrifique, la vague inquiétude suscitée par ce bras mécanique aux pinces redoutables, au-delà même de la thématique de la menace sociale, aurait d'ailleurs aisément pu dériver vers quelque énième avatar du syndrome de Frankenstein, sinon de Skynet.

Sauf que ce n’est pas le cas – je ne dirais pas :, « pas du tout le cas », car Umezz fait dans la nuance, et joue bel et bien, même si éventuellement sur un mode mineur, des deux représentations de la menace que je viens d’évoquer, lesquelles pourront, ou pas, acquérir en pertinence au fur et à mesure du développement de la série. Mais, pour l’heure du moins, son propos est ailleurs – qui, tant qu’à jouer encore des références illustres, pourrait éventuellement le rapprocher d’un Isaac Asimov.

Finalement, le robot n’est peut-être menaçant que dans la mesure où il est une froide mécanique – à supposer même que sa programmation bien pensée évite les accidents du travail, sa précision a de toute façon de quoi effrayer. Mais Satoru et Marine l’humanisent, via leurs programmes enfantins ; dès lors, la machine est beaucoup moins une menace, et bien davantage un interlocuteur, avec des goûts et des sentiments. On pourrait certes objecter que les humains, dotés de ces attributs, demeurent souvent menaçants… Et qu'une machine accapare des traits humains, en fin de compte...

Difficile d’en dire davantage pour l’heure, en fait. Mais l’abord de cette question, dans ce premier tome, est clairement positif – même si le ton mélancolique du narrateur robot peut nous laisser supposer que quelque chose, à un moment ou un autre, va mal se passer.

D’ici-là ? Les enfants qui découvrent l’amour l’enseignent en même temps à la machine – ce qui passe tout d’abord par la perception de l’autre, et la reconnaissance visuelle, voire émotionnelle. L’auteur lui-même faisait cette remarque que l’on pourrait être tenté, instinctivement (ou cyniquement...) de juger un peu « niaise » : A.I., pour Artificial Intelligence, est un sigle qui effraie sans doute quelque peu par sa froideur – mais, pour Umezz, il doit se lire ai, soit « amour » en japonais...

DU DÉLIRE INDUSTRIEL À LA PROLIFÉRATION DES PIXELS

Je suis Shingo est donc une BD d’une richesse thématique exceptionnelle, et dont les traitements varient énormément, en jouant souvent sur les contrastes. Mais cette dimension est encore plus marquée au regard du dessin – et je crois que c’est l’atout majeur de ce premier tome. Le Vœu maudit, notamment, avait déjà témoigné de la variété de la palette d’Umezz, mais là c’est encore autre chose…

Le premier aperçu n’est pourtant guère ragoûtant à mes yeux… En dépit d’un montage complexe faisant appel au gaufrier, dont l’auteur est coutumier, ainsi que des jeux d'ombres, le dessin « basique » émule les codes enfantins des mangas, et ça ne me parle guère – moins en tout cas que dans La Femme-serpent, où le graphisme shôjo véhiculant les frissons m’avait étrangement séduit. Ceci en notant que cette BD d’horreur était antérieure d’une quinzaine d’années à Je suis Shingo – et que les procédés coutumiers du manga avaient sans doute beaucoup évolué entre-temps. Maintenant, peut-être cet éventuel anachronisme était-il délibéré – je tends à le croire, en fait, car ça s’accorde après tout avec le fond de la BD.

Mais, régulièrement, et brutalement le cas échéant, le dessin change du tout au tout – et pour un résultat proprement extraordinaire ! Car le graphisme d’Umezz s’émancipe alors des codes habituels de la narration manga pour faire… tout autre chose.

Effet de contraste à nouveau, mais qui n’exclut pas la variété : en fait, l’auteur subvertit graphiquement son récit de bien des manières, et, aussi surprenant cela soit-il, voire improbable, cela contribue bel et bien à la cohérence de l’ensemble.

Notons déjà les têtes de chapitres – qui sont passablement déstabilisantes. Elles font régulièrement appel à une unique couleur tranchant sur le noir et blanc de base, et nous montrent un couple enfantin, a priori Marine et Satoru, dans des petites saynètes totalement détachées du récit même du chapitre qu’elles introduisent – des saynètes… déstabilisantes, oui, pour le coup ; et même… inquiétantes, d’une certaine manière – qui nous renvoient à la production horrifique de l’auteur, mais sans paraître hors-sujet pour autant. Noter par ailleurs que la mélancolie perce aussi dans ces tableaux, comme un attribut nécessaire de la bizarrerie. Ce sont régulièrement de très belles illustrations, qui conservent quelque chose du trait shônen commun, mais avec… quelque chose en plus.

Par ailleurs, les épisodes s’ouvrent souvent sur la narration un peu nostalgique du robot indécis – pour un effet remarquable. Les cases, alors, illustrent le récit sous la forme d’un délire industriel, d’abord relativement posé, mais qui explose régulièrement, en plongeant le personnage dans les mécanismes de la machine… ou les composants de l’ordinateur qui lui est associé. Ce qui nous vaut des tableaux remarquables, où la complexité extrême de la technologie produit quelque chose relevant de l’abstraction en même temps que de l’hyperréalisme limite « hard science » ; même si du coup, en fait d’hyperréalisme, c’est probablement davantage de surréalisme qu’il faudrait parler.

Mais le plus fort, ou en tout cas le plus saisissant, implique encore un autre procédé : la pixellisation. Et pour le coup, nous parlons bien d’une BD datant de 1982 ! Ce procédé est essentiellement associé à l’éveil à la conscience du robot ; comme dit plus haut, l’œuvre d’humanisation de la machine par Marine et Satoru passe d’abord par la programmation de sa faculté de reconnaissance des deux enfants. Cette perception, primordiale, autorise toutes les autres évolutions. Dès lors, nous voyons littéralement avec les « yeux » de la machine – laquelle délaisse au moins pour un temps son obsession esthétique industrielle, qui a quelque chose de fonctionnel dans son abstraction, pour la figuration, même machinale, de l’être humain et des sentiments sous la forme de gros carrés. D’où ces très belles planches pixelisées, qui véhiculent, je ne sais trop comment, une incroyable émotion.

Cette représentation technologique peut aussi passer par d’autres procédés d’une informatique antédiluvienne, comme la 3D « fil de fer » (nous sommes en 1982, l’année de la sortie de Tron au cinéma, à titre de référence).

Mais, dans tous les cas, elle vient d’une certaine manière contaminer le récit – Monroe n’est plus le seul à voir le monde ainsi, et la narration use de ce procédé graphique bien loin de la présence réelle du robot. Ainsi, par exemple, quand la curieuse Shizuka guette les amoureux Marine et Satoru… et que leur baiser, à travers les rideaux, use d’un rendu de cryptage similaire à la pixellisation.

Je ne sais pas encore ce qu’il faut déduire de cette prolifération externe de la représentation informatique, ni même s’il faut en déduire quelque chose – je suppose que cela pourrait faire sens de bien des manières, éventuellement contradictoires… La suite de la BD sera sans doute plus éclairante à ce sujet.

Mais ce dont je peux vous assurer, c’est que c’est très fort, très bien vu, très bien exécuté. Et, quoi que l’on pense alors de ce premier tome, c’est sans doute là son point fort – et un point très fort.

TRÈS ÉTONNANT

Quoi que l’on pense alors de ce premier tome… Le fait est que je n’en étais pas bien certain en sortant immédiatement de ma lecture. J’avais perçu la richesse thématique de la BD, et m’étais pris en pleine gueule les expérimentations graphiques dont je viens de parler, mais j’étais finalement incapable de dire si j’avais aimé ce que j’avais lu, ou pas…

En fait, il a fallu que je… mûrisse un peu ma lecture – à l’instar de Satoru ? Disons qu’il n’y a pas eu l’impact immédiat de La Maison aux insectes ou de La Femme-serpent. Au point d’ailleurs où, du moins dans la première partie de la BD, le graphisme très enfantin, et ce Satoru qui court partout et braille tout le temps, n’ont guère facilité mon implication. C’est que la BD prend son temps, pour poser tant son propos que sa manière de le narrer ; au bout du tome, j’avais déjà perdu nombre de mes préventions initiales ; et quelques jours après ma lecture, à l’heure où je rédige cet article, oui, je peux sans doute dire maintenant que j’ai beaucoup aimé ce premier tome de Je suis Shingo.

Je ne le mettrais pas pour autant au niveau de La Maison aux insectes, ou, plus encore, de La Femme-serpent, question d’affinités personnelles, outre que Je suis Shingo est une série qui doit se poursuivre sur cinq gros tomes encore. Il est un peu tôt pour se prononcer plus avant…

Mais je crois qu’en définitive, cette nouvelle publication du Lézard Noir m’a fait le même effet que le premier volume d’Umezu Kazuo chez l’éditeur : je n’ai pas accroché à tout, mais, même avec quelques réserves éparses et plus ou moins pertinentes, ma conviction sort encore renforcée, de qu’Umezu Kazuo est un génie pur et simple.

Génie, oui – j’assume pleinement le terme.

Suite au prochain épisode, donc...