le 5 sept. 2016

une femme ordinaire à connaitre

Antonio nous livre un récit touchant sur la vie de sa mère. Ce livre permet de mettre en avant les femmes du siècle dernier en Espagne dont le destin, tout tracé, était fait de soumission et de...

Il y a un peu plus d’un an, j’ai lu L’art de voler d’Antonio Altarriba. C’était le premier album d’une petite série de bandes dessinées consacrées à l’Histoire de l’Espagne qui ont atterri dans ma bibliothèque. Après, il y avait eu Jamais je n’aurais 20 ans, et quelques autres, puis j’en avais eu marre de l’Espagne et de la guerre, et j’étais passé à autre chose.

Mais j’avais quand même acheté L’aile brisée, toujours de cet Antonio Altarriba. Je savais que j’y reviendrai un jour, mais je n’étais pas pressée. J’avais l’impression que j’allais relire L’art de voler servi avec un point de vue différent, et pour l’apprécier, je voulais mettre du temps entre les deux lectures. Puis finalement je me suis décidée à l’ouvrir, et ça ne s’est pas du tout passé comme prévu…

En réalité, j’ai préféré ce deuxième album qui, contrairement à ce que je craignais, ne raconte pas du tout la même histoire. Là ou L’art de voler est révolutionnaire et contestataire, héroïque et fier, L’aile brisée est discret, silencieux et patient. En substance, il est vrai que les deux albums racontent la même histoire, celle de deux adultes de la même génération qui sont nés avant le franquisme, se sont croisés et mariés, ont eu un fils, puis qui ont vécu la prise de pouvoir par Franco, la dictature militaire, la peur et la répression.

Sauf que, quand le premier album retourne sur les traces d’un père héros révolutionnaire qui s’est battu et a lutté pour sa liberté et celle de son pays, le second raconte l’histoire d’une mère, femme qui a voué sa vie à la religion, à sa famille et aux tâches ménagères. En gros.

Dans L’art de voler, Petra, la mère de l’auteur, est quasiment invisible, elle n’existe que pour aller à l’Église ou reprocher à son mari et son fils de ne pas y aller. Si L’aile brisée est né, c’est parce qu’un jour, on a demandé à cet auteur « et votre mère ? », question simple à laquelle il n’a pas su répondre. Parce que sa mère n’est pas une héroïne, elle n’a pas vécu pour la révolution, elle est restée discrète et effacée, comme toutes les femmes espagnoles de cette génération.

Alors, pour corriger le tir et pour terminer son devoir de mémoire, Altarriba a décidé de consacrer un album à sa mère, et rien que pour le geste, bravo à cet auteur. Après tout, éduqué lui-même dans une famille espagnole catholique qui autorise tout aux garçons et n’autorise les femmes qu’au silence et à l’obéissance, il n’était pas obligé de rendre cet hommage à sa maman. Et pourtant voilà…

L’aile brisée, c’est donc l’histoire de Petra qui naît en 1918 dans un petit village espagnol. Elle est la quatrième et dernière de la fratrie, et malheureusement, sa naissance entraîne la mort de sa mère. Son père, désespéré par cette perte, attrape sa fille tout juste née et se jette dans la rue pour la tuer comme elle vient de tuer sa mère.

Petra est sauvée par sa grande sœur Florentina qui se jette sur elle pour la protéger de la pierre avec laquelle son père voulait la frapper. Le bébé survivra, entouré de l’amour de sa sœur, ses tantes ou ses cousines, mais ne réussira jamais à réparer son bras que son père a brisé avant de la lâcher. Toute sa vie, elle aura un bras mort qu’elle réussira à cacher au monde entier. Ni son mari, ni son fils ne connaîtront l’histoire de ce bras, sauf après sa mort.

C’est avec la découverte de ce bras sans vie que commence l’album. « Comment mon père a t-il pu ne pas remarquer que ma mère avait un bras mort… ? Quelle intimité partageait-ils… ? Quelles caresses échangeaient-ils… ? De quelle étreinte suis-je né … ? » se demande l’auteur au début de l’album. Et c’est ainsi que nous voilà embarqué dans l’histoire de cette femme.

Une histoire divisée en quatre chapitres, liés aux quatre hommes qui ont partagé sa vie. Parce que la femme espagnole des années 50 ne peut pas exister sans un homme (un père d’abord, ou un frère, puis un mari, et enfin un fils), l’histoire de Petra est indissociable de celle des hommes qu’elle a croisés.

Cette constatation, telle quel, est déjà terriblement triste, mais à la lecture de l’histoire de cette femme qui a su voguer habilement entre l’histoire des hommes auxquels elle a été soumise et l’Histoire de son pays à laquelle elle a aussi été soumise, on constate avec un réel désespoir l’absence de vie que vivent certains. Ou plutôt certaines.

Après avoir passé plus de vingt ans au service de son père qu’elle a soigné et soutenu jusqu’à sa mort malgré le premier geste qu’il a eu à son égard, Petra passe huit années au service d’un général franquiste en tant que gouvernante, sa seule période de servitude rémunérée. Elle devient ensuite une épouse puis une mère et reste pendant trente-cinq ans au service de son mari qu’elle quittera contre son gré parce qu’il ne la supporte plus (sans doute parce qu’elle a osé lui demander de s’occuper d’elle, maintenant qu’elle est malade et affaiblie). Enfin, elle termine sa vie auprès des bonnes sœurs chez lesquelles elle rencontre le dernier homme de sa vie qu’elle ne servira pas, puisqu’elle consacrera son temps à travailler pour la pension religieuse qui l’héberge, sous l’autorité d’une mère supérieure sans pitié.

Et Petra, pendant toutes ces années, pendant toute sa vie qui pourtant ne commence pas sous les meilleurs auspices, ne se plaindra jamais, ne fera jamais savoir à quiconque qu’elle est insatisfaite, qu’elle aimerait les choses autrement ou qu’elle souhaiterait être vue ou entendue. C’est peut-être là que la religion intervient, avec ce Dieu qui écoute et voit tout, ce Dieu qui comprend, tolère, pardonne. Alors oui, Petra était bigote, elle ne jurait que par ses saints et priait chaque jour pour un oui ou pour un non. Probablement comme toutes les femmes espagnoles, et probablement parce qu’il était plus commode pour les hommes d’avoir des femmes croyantes qui s’en remettaient à Dieu plutôt qu’à autre chose.

À travers les quatre périodes de la vie de cette femme exemplaire, l’album nous fait voyager dans l’Histoire de l’Espagne, à commencer par la révolution qui échoue, suivie de la prise de pouvoir par Franco, les condamnations des révolutionnaires, les tentatives de coups d’état, et pour finir, cette part sombre de l’Histoire, les traques et la répression de la dictature contre son propre camp.

Comme dans L’art de voler, l’intérêt de cet album est double, il raconte une histoire individuelle et une part d’une Histoire nationale. Comme le dit l’auteur dans l’épilogue, L’art de voler décrit « une Espagne sociale, [tandis que]L’aile brisée dépeint plutôt l’Espagne dictatoriale » et les deux histoires « se complètent l’une l’autre et demeurent néanmoins inachevée, à l’image de la fresque, vaste et bigarrée, qui retrace notre histoire nationale, une histoire encore ouverte à tous les vents, qui appelle plus de fouilles et moins de distorsions ».

Plus que toutes les autres bandes dessinées que j’ai pu lire sur la guerre civile espagnole ou la dictature, celle-ci (et sa jumelle également, mais plus encore celle-ci) réussit à montrer une face cachée et méconnue de l’Histoire espagnole sans tomber dans le cliché. Sans doute grâce à l’aspect très humain apporté par un sujet très personnel à l’auteur qui a su partager un sentiment national à travers la vie d’une seule personne, sa propre mère, qu’il a enfin découverte, connue et comprise.

Mon seul bémol pour cet album est finalement sa conclusion dans laquelle Altarriba dit en parlant de sa mère qu’elle « a dépassé son handicap au point qu’il est passé inaperçu. Envers et contre tout, elle a réussi à être raisonnablement heureuse. Elle ne rêvait pas de grands envols ni de sillonner le ciel de part en part comme mon père. Plus modestement, avec son aile brisée, elle s’est bornée à sautiller de branche en branche. Peut-être est-elle ainsi arrivée encore plus loin. »

Je ne peux m’empêcher de voir ici une volonté de se déculpabiliser en se disant que malgré tout, malgré un père violent, malgré une vie de soumission aux hommes, malgré son invisibilité pour sa propre famille, elle a été heureuse, cette femme. Quelle est donc ici la définition du bonheur ? Passer sa vie à s’occuper des autres sans jamais penser à soi, se satisfaire du bonheur et de l’épanouissement de son époux et de son enfant peuvent-il suffire ? J’en doute, et je doute que cette génération de femmes a pu avoir une idée précise du bonheur, ou en tout cas, une bien différente de celle d’une femme de ma génération qui entrevoit vaguement une égalité entre les hommes et les femmes et qui profite quand même généreusement de sa liberté, comparé à celle d’une femme espagnole qui avait mon âge dans les années cinquante…

Créée

le 23 nov. 2017

Critique lue 201 fois

le 5 sept. 2016

Antonio nous livre un récit touchant sur la vie de sa mère. Ce livre permet de mettre en avant les femmes du siècle dernier en Espagne dont le destin, tout tracé, était fait de soumission et de...

le 23 nov. 2017

Il y a un peu plus d’un an, j’ai lu L’art de voler d’Antonio Altarriba. C’était le premier album d’une petite série de bandes dessinées consacrées à l’Histoire de l’Espagne qui ont atterri dans ma...

le 21 févr. 2017

L'auteur qui raconte la vie de sa mère, une femme vertueuse et pieuse, qui eut une vie passionnante à découvrir pour le lecteur, bien qu'au contraire ne semblant pas ouf ouf pour la protagoniste...

le 23 nov. 2017

Dans Lignes de faille Nancy Huston nous raconte l’histoire d’une famille sur quatre générations, et non contente de nous faire voyager dans le temps et l’espace à travers le regard de quatre enfants...

le 23 nov. 2017

Il y a un peu plus d’un an, j’ai lu L’art de voler d’Antonio Altarriba. C’était le premier album d’une petite série de bandes dessinées consacrées à l’Histoire de l’Espagne qui ont atterri dans ma...

le 16 avr. 2017

Inside Number 9 est une série d’anthologie créée et écrite par par Reece Shearsmith et Steve Pemberton (ça c’est Wikipédia qui le dit, et jusque là, tout est bon). Le fil conducteur entre tous les...

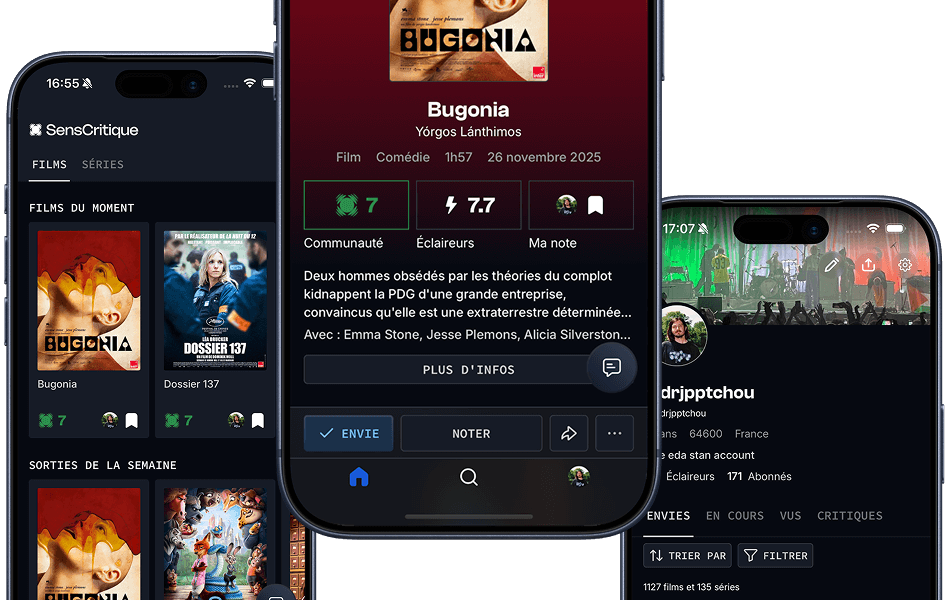

NOUVELLE APP MOBILE.

NOUVELLE EXPÉRIENCE.

Téléchargez l’app SensCritique, explorez, vibrez et partagez vos avis sur vos œuvres préférées.

À proposNotre application mobile Notre extensionAideNous contacterEmploiL'éditoCGUAmazonSOTA

© 2025 SensCritique