Décidément l’art est d’abord une affaire de matière. De matière disposée, agencée, travaillée. Qu’une bédé se donne pour objet d’étaler de l’encre sur une plaque de zinc et la voici œuvre d’art. Qu’elle réussisse à nous émouvoir profondément et elle accède au rang de pur chef d’œuvre.

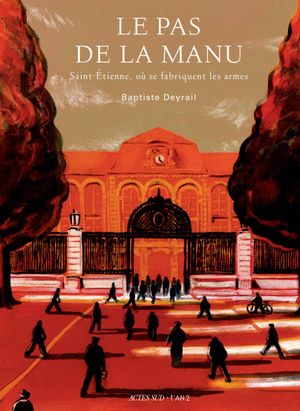

Encore une fois, le récit n’est pas premier dans la chimie des émotions. Le pas de la Manu raconte bien une histoire, mais si peu. Elle donne surtout à voir un monde, celui de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne autour des années soixante.

Elle ne procède donc pas tant d’une suite logique d’événements mais plutôt de blocs, de scènes, d’éléments autonomes dont l’ordre a bien peu d’importance. Il y a des passages qui servent la narration mais il y a surtout des digressions (la guerre d’Algérie), des parenthèses (les trois Roger) et des visions très puissantes, des apparitions, des fulgurances (la neige !) qui constituent en fait la matière principale du livre.

La bédé ressemble parfois à un passage en revue des incontournables du monde ouvrier, avec un côté pédagogique non dissimulé. Tous les éléments attendus du folklore sont présents : les machines, le contre-maître, le bistrot, l’esprit de camaraderie virile, la CGT, la casquette. On est en territoire bien connu.

Le jeu des échelles participe aussi à cette sensation d’unité. Du plus petit au plus ample, de l’ouvrier aux bâtiments immenses de la Manu, du détail de ferronnerie jusqu’au grand paysage, tout est lié.

Des répétitions, comme la scène d’arrivée devant les grilles de l’usine, ou le rituel du bistrot, viennent encore renforcer ce sentiment d’un monde cohérent, immuable, d’une machine sociale bien huilée où tout et chacun est à sa place.

On pourrait ainsi reprocher au Pas de la Manu une vision idéalisée du monde ouvrier. Car dans les deux cent vingt-quatre pages que compte la bédé, aucune trace de la pénibilité du travail, ni de la vie des femmes presque totalement absentes.

Et peut-on croire qu’un ouvrier se soustraie à son devoir productif sans être inquiété ? Que le patron se laisse très joyeusement voler en matières premières et en heures de travail ? Quant à la fabrication clandestine d’un moteur de bateau au sein-même de l’usine, pourrait-il s’agir d’autre chose que d’une merveilleuse légende urbaine ?

-

On pourrait faire ces objections si la véracité du récit avait une quelconque importance. Or ce n’est pas le cas ici. Ce serait même une erreur car on passerait à côté du plus important dans cette bédé, à savoir l’émotion esthétique qu’elle procure.

Car si l’univers thématique nous est familier, le territoire esthétique l’est encore plus. Et si le sentiment du beau a quelque chose à voir avec celui du déjà-vu, alors cette bédé est belle quand elle rappelle à notre souvenir l’atmosphère d’un hiver stéphanois où le sol semble toujours mouillé, boueux, neigeux.

Ce n’est pas seulement une réminiscence d’ordre géographique mais tout un univers sensible que l’on retrouve, fait d’arbres sans feuilles, de froid et d’acier. Comme s’il avait été là depuis toujours au fond de notre cœur et n’attendait plus qu’à être réchauffé. Un monde de choses simples, qui serre la gorge par son dénuement et sa radicalité.

Pages cinquante-huit et cinquante-neuf, la nuit tombe sur la ville. Un chien se tient là. La Lune éclaire les pignons des immeubles. Un homme balaie la terrasse de son café. Et alors vient la neige. C’est de l’art pauvre, de l’art brut, et c’est bouleversant.

-

Comment une image peut-elle être émouvante ? Précisément, lorsqu’elle est autre chose qu’une surface lisse en deux dimensions, et qu’elle gagne en densité, en profondeur, en aspérités. Alors elle n’est plus seulement une information visuelle à destination de notre cerveau mais une chose, un objet perceptible par notre corps tout entier. Ainsi quand on voit apparaître un barbecue dans les toutes premières pages, ce n’est pas juste l’idée d’un barbecue qui se forme en nous mais tout en ensemble de caractéristiques physiques que sont le poids, la froideur, la fragilité.

Comment fonctionne cette magie-là ? Il y a bien sûr le talent du dessinateur, on y reviendra. Mais il y a surtout une technique graphique très originale : le monotype sur zinc.

Elle consiste à dessiner par ajouts et enlèvements successifs d’une encre grasse sur une plaque de zinc. Cette dernière est ensuite pressée contre un papier, y transférant l’image en un exemplaire unique. Mono. Type.

Elle est donc proche des techniques de gravures et partage avec elles l’intensité des noirs et des contrastes saisissants. On se souvient des gravures sur bois de l’expressionnisme allemand, leur géométrie tranchée et leur puissance graphique. Comme pour les techniques en taille d’épargne, le monotype engendre souvent des figures claires sur fond noir. C’est régulièrement le cas dans Le pas de la Manu où l’ambiance d’une nuit urbaine et l’obscurité d’une usine se trouvent ainsi sublimées.

L’Histoire de la gravure nous apprend que les artistes n’ont eu de cesse de vouloir imiter la peinture et le dessin en inventant de nouvelles techniques permettant de reproduire toutes les nuances de gris, les textures, en un mot : la patte de l’artiste. Ce fut l’invention de l’eau forte, de la matière noire, de l’aquatinte entre le seizième et le dix-huitième siècle.

C’est là tout le paradoxe des techniques de gravures. Elles nécessitent des matériaux durs résistant à de nombreuses impressions, rendant par là même le travail des nuances et des effets beaucoup plus laborieux que dans des matières molles comme la peinture.

Le monotype, en se débarrassant du caractère reproductible de l’œuvre, retrouve des qualités de demi-teintes, de textures, de transparences, de flous propres à retranscrire toutes sortes d’ambiances. Ainsi Le pas de la Manu peut nous faire voyager du feuillage des arbres dans les premières pages jusqu’aux reflets dans l’eau de la Loire à la fin du récit.

Les monotypes de Baptiste Deyrail allient donc la puissance, la profondeur, l’outrenoir d’une gravure expressionniste aux qualités de lumières des impressionnistes. C’est pourquoi, en somme, on peut dire qu’ils contiennent deux fois l’âme du monde.

-

Maintenant, en quoi cette matière a-t-elle plus qu’une autre la capacité de nous émouvoir ? Précisément parce qu’elle est une matière très matérielle. Elle est difficile. Elle est sauvage et indomptable. On ne peut pas la contrôler tout à fait, on ne peut que collaborer avec elle.

Comme dans la chimie d’une photo argentique, comme dans les veines d’un bloc de marbre, l’encre du monotype contient sa part d’incertitude, qui est la vie propre de la matière.

Certaines images ont du grain, mais s’agit-il de la texture du papier ou de poussières en suspension dans l’air de l’usine ? Ailleurs, des motifs aléatoires dans le ciel : est-ce la texture de l’encre absorbée ou la présence de nuages au-dessus de nos têtes ? C’est dans ces hasards que la joie peut survenir, que l’âme du monde peut percer. C’est peut-être même la condition première d’une émotion esthétique : pas de matière, pas de miracle possible.

Enfin, ce qui touche c’est la trace que le dessinateur laisse dans ses images. Quand apparaissent des empreintes digitales dans les premières cases de la bédé, quand on devine la trace d’un coton tige pour figurer le passage d’un véhicule dans la neige, quand l’enlèvement de la matière crée un halo de lumière autour d’une silhouette, d’un objet ; ce sont autant d’indices qu’un humain est passé par là. Un homme a produit des gestes, pétrifiés dans la matière. Comme dans les grottes préhistoriques, l’important n’est peut-être même pas la figure, le mammouth ou l’ouvrier, mais simplement la preuve, adressée à nous comme à l’humanité toute entière qu’ici, quelqu’un a vécu. Et cette vie aurait pu être la nôtre. Et on pourrait être cet humain.

-

Mais la matière ne fait pas tout. Le pas de la Manu n’est pas un album de tâches d’encre imprimées, loin de là. Si la technique du monotype amène un potentiel émotionnel, encore faut-il la mettre au service d’une figuration, d’un récit. Encore faut-il la maîtriser.

A quoi reconnait-on la maîtrise ? Peu d’effort, beaucoup d’effet. Comme quand ces arcs plein cintre et quelques croisillons suffisent à figurer la Manufacture. En quelques lignes on identifie le lieu, on y est.

Ou encore page dix-sept, une main tient une fourchette. On la sent nerveuse, sèche. Le poignet est cassé, la chemise blanche, l’outil allongé. Même les godiveaux ont l’air trop fins : on est chez les bourgeois.

Case suivante, deux poings serrés sur des outils épais et lourds. Une manche pendouille dans un effet d’ondulation de l’encre. Avec la transparence, on imagine un tissu fin, élimé.

Voilà comment en deux cases et si peu d’éléments, si peu de gestes, se dessine l’opposition entre deux mondes. Si peu de moyens pour autant d’effet, ça pourrait être l’objectif d’une vie.

A la maîtrise des effets picturaux s’ajoute un talent de composition des cadres, ainsi qu’un art du montage proche du langage cinématographique. Pages cent vingt-quatre cent vingt-cinq, c’est un effet d’accélération qui produit l’émotion. En une seule double-page on passe de la machine à café à l’affiche d’un meeting CGT, à l’orateur sur la scène, au fond de la salle, au couloir, à la rue, à la neige. Tout l’enchaînement est parfaitement fluide, on n’est jamais perdu, au contraire, on est emporté.

-

Enfin et pour conclure, il faut dire un mot de ce qui est au cœur du livre. L’idée n’est pas banale d’aborder le monde ouvrier par l’angle de la perruque, à savoir le détournement des outils de l’usine par les ouvriers qui fabriquent leurs propres objets. Prendre cette pratique marginale, anecdotique, pour la mettre au centre du récit est un acte politique et utopique.

Pour bien comprendre il faut revenir à ce qu’est une usine. A un moment donné dans l’Histoire de l’humanité, des artisans se sont regroupés pour être plus forts face à la matière. C’est ainsi qu’ils ont pu réaliser des choses qu’ils n’auraient jamais produites chacun de leur côté, comme par exemple des fusils et des chars d’assaut. C’était un geste civilisationnel époustouflant par lequel l’homme affirmait de façon définitive la supériorité de l’imagination créatrice sur la matière. Tout devenait possible.

On connait la suite. Les artisans sont devenus des ouvriers. Le capital a pris possession des outils. Le travail a été divisé et les hommes mis au service des machines.

Ce qui est magnifique dans la perruque c’est le renversement de la situation. Dans ce temps libéré entre le travail salarié et le foyer, des individus se sont émancipés. C’était un temps non codifié, sans but prédéfini, un temps de tous les possibles.

En fabriquant clandestinement leurs propres objets, les ouvriers mettaient les outils de la collectivité au service de leurs désirs d’individus. C’est ce qu’Ivan Illitch appela des outils conviviaux. C’est ce qu’on appelle un projet politique libertaire : mettre le collectif au service de chacun.

Car voilà encore la dernière leçon du pas de la Manu. A contre-courant de l’intuition contemporaine qui voudrait que le travail nous aliène, Baptiste Deyrail réaffirme avec la perruque qu’il est possible de s’émanciper par le travail, que le travail rende libre. Mais à cette condition unique : qu’il soit pour soi-même. Ainsi l’ordre naturel des choses serait réhabilité, on travaillerait pour vivre, et on vivrait pour perruquer.