Say Hello to Black Jack, malgré le titre qui évoque un grand nom du manga, aurait pu être l’épopée du docteur Kenzo Tenma si ce dernier n’avait pas fait carrière en Allemagne. Car très vite, à compter de la première page, on sent que ce sera très japonais dans les termes. Trop, japonais dans les termes. Quand le personnage principal, avec un sourire candide, se vante en effet de n’avoir dormi que deux heures alors qu’il se prépare à accomplir une chirurgie, on comprend qu’il va y avoir comme un choc culturel.

Shûhô Satô, l’auteur, n’a jamais entrepris la moindre étude de médecine comme avait pu le faire Osamu Tezuka en son temps. Mangaka de carrière, il aura même collaboré en tant qu’assistant aux œuvres de Nobuyuki Fukumoto. Malgré la carence de formation en matière médicale, ce qui se rapporte ici sur les planches n’en demeure pas moins formidablement documenté. Les conditions de misère des internes sont à pleurer, et les larmes nous viennent plus aisément aux joues lorsque l’on sait que tout ce qui est relaté ici est vrai. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que l’auteur, passant par-delà la stricte documentation papier, a vraisemblablement multiplié et entrecroisé les témoignages d’internes et d’anciens internes pour donner du corps et de l’âme à une œuvre cherchant si bien à être crédible qu’elle y sera parvenue.

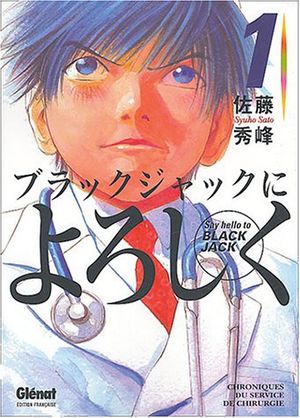

Ma comparaison initiale avec un titre de Naoki Urasawa n’aura pas été fortuit. Urasawa, en bon descendant spirituel de Tezuka, s’associe d’une part naturellement à un titre comprenant le nom de « Black Jack » ; et puis… il y a surtout les dessins. La forme des visages, la manière dont les yeux se dessinent, le style s’apparente parfois à une copie conforme de celui de l’auteur de Pluto. Les graphismes, cependant, s’avèrent délibérément moins réalistes pour ce qui est de certains visages, rappelant cette fois le trait de Hideki Arai pour tendre parfois plus modestement du côté de Akio Tanaka avec de lourdes teintes de Rainbow pour ainsi permettre à la plume de Satô de mieux se démarquer. La parenté des styles, néanmoins, demeure ostensible sans même avoir à plisser les yeux.

La dure réalité du monde nous tombe droit sur la gueule dès l’entame de l’œuvre. Le milieu médical et le fric… toute une histoire. Une sale histoire. Une sale histoire ici joliment narrée alors qu’on nous rapporte les questions de sécurité sociale et d’assurances. Le milieu de la santé, on voudrait croire qu’il n’y a que l’humain qui y soit impliqué, mais celui-ci est enseveli sous des monceaux de magouilles légales… et parfois moins.

Pas de sens de l’éthique naïf en cause : « Avoir raison, c’est être faible, être fort, c’est être méchant ». Le système de soin doit se finance d’une manière ou d’une autre et la question de l’impréparation des internes à faire face à l’impossible est insoluble. Un jour, ils seront seuls à devoir gérer des cas graves, et à cela, il ne pourront jamais s’y apprêter à moins de s’exposer à l’enfer que constitue cette épreuve. Pour autant, le personnage principal reste idéaliste, et ses constantes désillusions seront pour nous autant de coups de scalpel dans le cœur, si ce n’est même ailleurs encore.

Les magouilles dont je parle ne sont pas d’obscènes mensonges outrecuidants pour agonir la profession, mais des réalités persistantes que l’on retrouve dans les pays dits développés. Des opérations qui n’auraient pas lieu d’être, des dépenses inutiles, des médicaments dispensables prescrits inconséquemment et systématiquement, le refus de se remettre en question pour des raisons relatives à l’égo ou à l’argent, c’est laid, c’est mesquin, mais c’est une vérité incontestable.

Et puis il y a les « mafias » institutionnelles du milieu médical. Les petites cercles où règne l’entre-soi des décideurs, ceux-ci ayant rarement des aspirations d’ordre médicales. Un médecin, malheureusement pour lui, ne s’occupe pas que de médecine. Vivre de son stéthoscope passe aussi par l’usage intensif de la brosse à reluire. Qu’il est dégradant de devoir s’abaisser à ça quand on occupe une position aussi prestigieuse que la leur. C’est pourtant là encore une réalité bien tangible qui n’aura pas été ici exagérée d’un iota. La crise dite sanitaire de 2020-2021 en France était de nature administrative avant d’être virale, les coulisses des luttes intestines entre Paris et le reste de la profession aura mis en exergue la laideur du milieu pour qui voulait bien la regarder pour ce qu’elle était. Sans inciser trop profondément dans une plaie sensible, j’invite chacun à observer les coups portés entre l’AP-HP de Martin Hirsch – récemment limogé à l'heure où j'écrivais cette critique – et l’IHU Marseille. Il n’y avait rien de scientifique dans cette brouille, et la bassesse du procédé, hélas, ne concerne pas que le milieu médical français. Monsieur Satô nous le rappelle hélas en nous rapportant une réalité qui ne nous est que trop familière.

Sans tendresse ou mansuétude d’aucune sorte, mais sans non plus jamais porter un regard accusateur, Shûhô Satô situe les travers inhérents au milieu clinique. Il ne se contente pas de dire lâchement que les pontes de la médecine, pour bon nombre d’entre eux, sont des enculés : il le démontre méthodiquement cas pratiques à l’appui. Les patients sont sacrifiés sur l’autel de la vanité et de la forfaiture, et ça n’est pas romancé à hauteur d’une virgule. C’est d’ailleurs si vrai qu’on se sent presque de détourner le regard. La minutie de l’écriture et l’absence de manichéisme dépeint un environnement impitoyable où le meilleur et le pire se côtoient le temps d’un ballet subtil et réjouissant à contempler.

Tout réel que ça puisse être, il y a un peu trop de larmes versées. Car si l’on mettait goutte à goutte tout ce qui a pu émaner des glandes lacrymales de ce bon docteur Saito, il y aurait de quoi générer un nouvel océan Atlantique. Y’a de quoi pleurer me dira-t-on alors que les injustices sont bien là, mais le pathos est trop exagéré. D’autant que je souscris aux propos rapportés par l’un des professeurs démissionnaires : ce n’est pas professionnel de pleurer pour un patient. Il faut avoir la tête froide et être composé quand on gère des vies humaines. Quand on a plus de cœur qu’on a de cervelle, on accomplit le pire au nom du meilleur. On peut parler de bons sentiments. Légitimes ces sentiments, mais souvent trop mielleux dans la manière dont on nous les rapporte. L’idéaliste a toujours gain de cause ou presque, et ça rompt avec le réalisme instauré.

L’esbroufe des premiers volumes s’estompe aux alentours du quatrième tome. L’auteur a tout donné pour nous impressionner les deux premiers volumes, puis un volet social se sera substitué à l’aspect médical de l’œuvre. L’arc des enfants prématurés n’est pas tant à propos de la médecine que de la douleur éprouvée par les parents. Là encore, le prétexte au pathos y est fort. Surtout quand s’y agrège le passe tragique du docteur Takasogo. Il y a des cris, il y a des larmes… de la médecine, bien moins.

Le passage au service pédiatrique aura été instructif sur une situation typiquement japonaise aux conséquences dramatiques. Quant au séjour en service cancérologie et les expériences pratiquées… ça ne m’a que trop rappelé certains mauvais souvenir. Je m’estime vraiment heureux de lire le manga d’un auteur dont l’avis sur la médecine moderne soit celui présentement exposé à travers les lèvres du docteur Usami. La question des effets secondaires des traitements contre le cancer et de la très relative efficacité de leurs vertus est trop rarement abordée quand on discute d’une des premières causes de mortalité dans le monde. Sans compter la rente colossale que constitue ces médicaments douteux pour les laboratoires pharmaceutiques.

Cela dit, il en a un peu trop fait avec le chef de service de cancérologie semblable à une figure du mal avec toute la mise en scène picturale pour mieux accompagner ces traits. Il ressemblait littéralement à Franz Bonaparta dans Monster. La quasi-intégralité des médecins qui prescrivent des traitements médicamenteux contre le cancer le font de bonne foi à défaut d’une alternative qui leur soit présentement accessible. J’ai beau avoir l’avis qui est le mien sur la question, je n’ai aucune assise pour les juger et j’ai la prétention de croire que Satô non plus. Néanmoins, le sujet aura été traité plutôt sérieusement et ce, en dépit du flash-back aussi sirupeux que dispensable.

L’arc du cancer traîne même au-delà du flash-back. Les danses du ventre d’ici à ce que ne soit acceptée le médicament interdit sont interminables et n’ont comme seule vocation qu’à rajouter de l’intensité de façade dans le récit. Et puis on en revient au drame à l’échelle humaine entourant le patient, ça tourne finalement à Ikigami dans les termes. On accueille l’arc du service psychiatrique avec soulagement. Mais nous ne sautons alors que de Charybde en Scylla. Le journaliste interné est lourd, ses réflexions assoupissent et le lecteur, empêtré dans cette histoire, n’en finit pas de dériver loin des problématiques de la médecine abordées dans les deux premiers volumes.

Dans l’ensemble, même si tout ne finit pas dans la joie et l’allégresse, surtout au milieu des trisomies 21 chez les prématurés, les patients psychiatriques instables et des cancers du pancréas, chacun de ces arcs se finit trop bien. Le patient ou sa famille accepte de quoi il en retourne et finit par aller de l’avant en ayant grandi suite à une expérience douloureuse. Je pense que la vaste majorité des gens en ressortiraient meurtris et dévastées. Il y a trop de sourires aux issues dramatiques, c’est trop beau et trop propres pour être vrai. L’idéalisme prend le pas sur la réalité pour l’édulcorer un chouïa et l’altérer en conséquence.

Ça se termine sur un message d’espoir mièvre. J’en attendais pas plus à ce stade. Mes belles illusions, j’en suis vite revenu passé les deux premiers tomes. Say Hello to Black Jack est un manga convenable avec tout ce que suppose la retenue derrière cette formulation. Après avoir épuisé ses treize volumes, on n’en retire finalement pas grand-chose, si bien qu’on se demande ce que l’on a expérimenté. Une énième tragédie sociale mais cette fois, étalée sur un fond médical ? La belle affaire que celle-ci...