Pour une bande dessinée « réaliste », "Une vie sans Barjot" n’est pas très « sociale », au sens où on l’entend lorsqu’une œuvre parle de misère : on y suit la dernière soirée, avant son départ pour Paris et sa fac, d’un petit-bourgeois blond tout juste bachelier. Soirée — nuit blanche — faite de marche à pied, d’amitié, d’amour, d’alcool et de drogue avec modération, de violence bien peu "sublimée", de musique, de littérature, avec les références d’usage : notre héros se la joue un peu, comme nous l’avons tous fait en pensant être seuls à comprendre Kerouac ou Rimbaud, contre tous les adultes.

Cela dit, je doute que les auteurs aient délibérément recherché un lectorat qui s’identifiât à notre héros : il n’y a pas pas dans leur récit ce côté racoleur qui plombe pas mal d’œuvres sur l’adolescence, façon "le Cercle des poètes disparus" et les sous-Salinger. On trouve plutôt une subtilité douce-amère, tout en nuances, à la façon de Salinger, justement, ou du Vialatte de "Battling le ténébreux".

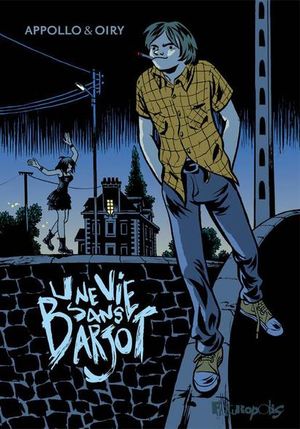

Le dessin est plutôt classique, avec son trait sobre et ses teintes récurrentes — gris bleuté de la nuit, tons chauds de la fête… Et le scénario n’est pas avare de clichés : l’errance nocturne et ses rencontres fortuites, les séparations qui inquiètent, les amours qui sortent de l’ombre, les promenades sur les toits… Mais parfois le classicisme et le cliché sont reposants.

Et en définitive, "Une vie sans Barjot" est très « sociale », dans le sens où elle dresse un portrait assez fin de cette jeunesse de province ni misérable ni dorée, ni résignée par avance ni gagnante sans avoir eu à se battre — qui cherche dans l’art, l’amour ou la connerie de quoi continuer à exister.