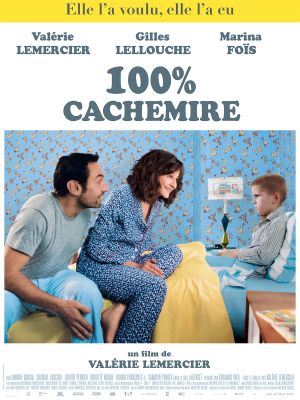

L’originalité du cinéma de Valérie Lemercier dans le paysage désolé de la comédie française contemporaine tient certainement à ce goût pour le burlesque qui lui permet d’aborder des thèmes a priori sérieux – la vie princière, la solitude d’une vieille fille, la passion interdite d’une chanteuse pour son manager plus âgé –, ici l’adoption d’un jeune garçon russe par un couple stérile.

Le burlesque, comprenons le traitement comique et outrancier de sujets nobles, passe d’abord par des personnages caricaturaux : les parents incarnent cette frange de la bourgeoisie parisienne friquée et soucieuse d’être à la mode, à la fois traditionnelle et en rejet du traditionalisme catholique avec serre-tête et noms composés ; le fils constitue, lui, le stéréotype du Russe fermé qui jamais ne sourit et jamais ne parle. La confrontation de ces deux mondes occasionne des dérèglements jouissifs et révèle l’hypocrisie d’un microcosme parisien hanté par la frustration ; elle tourne en farce avec une aide à domicile qui voue un culte à Cyrille au point de humer ses caleçons, une mère juive étouffante qui souffre du départ de son époux, un propriétaire pénible qui menace d’appeler le syndic pour « des bruits de pas » toute l’après-midi.

S’il y a burlesque, il repose également sur le déguisement : les mannequins qu’Aleksandra bouscule en plein défilé, elle qui pourtant défendait que le rouge était le nouveau bleu (ou l’inverse) ; la cuillère de purée que lui écrase Alekseï sur le visage ; les costumes russes lors du rassemblement final ; le tablier-statue de Cyrille… Sans hypocrisie, sans sentimentalisme forcé, le film choisit l’esthétique du carnaval pour mieux mélanger le vrai et le faux et dire la difficulté d’adopter, de faire nôtre un enfant qui n’est pas de nous, ainsi que la difficulté d’être parents, improvisation permanente qui porte ses fruits puisqu’à la stérilité initiale succède une grossesse symbolique.