D'habitude, j'ai un certain esprit de contrariété. Dès qu'un film fait l'unanimité, je me méfie. D'un certain côté, je préfère de très loin un art qui tranche vivement, qui prend des risques, quitte à diviser. Bruno Dumont ou Terrence Malick (malgré tout le mal que j'ai pu écrire ici sur ce dernier) illustrent plus pour moi la notion d' « artiste » que les cinéastes consensuels qui font un gloubiboulga sans saveur.

Donc, quand j'ai vu le consensus autour du film de Robin Campillo, je me suis dit que c'était suspect.

Et pourtant...

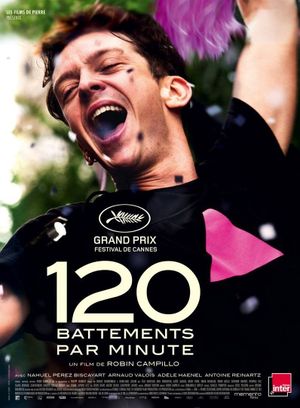

Force est d'admettre qu'à part quelques menus défauts tout à fait insignifiants, 120 BPM est un grand film. Un des plus grands films de l'année. Et une belle claque.

Le film, donc, se déroule dans les années 90 (Mitterrand est encore président, vous vous rappelez ? Dans le Bêbête Show, c'était Dieu!) et nous plonge dans le quotidien de l'organisation Act Up Paris. La première partie est surtout centrée sur l'action du groupe, ses séances de débats hebdomadaires, ses dilemmes aussi. Car, dès la scène d'ouverture, on voit que le groupe est divisé face à ce qu'il faut faire : soit on manifeste bien gentiment, poliment et proprement, sans déranger personne, pour ne pas choquer, ne pas donner une mauvaise image ; soit on agit franchement, on laisse déborder la colère, pour montrer l'urgence qu'il y a à combattre le sida. Pour laisser éclater aussi sa révolte face à des politiques et des labos pharmaceutiques qui ne montrent pas une prise de conscience aiguë du danger.

Loin de montrer une unanimité au sein du groupe et parmi les malades, le film insiste sur les divisions face aux actions à mener. Act Up devient un lieu de débat, donc un lieu démocratique. En cela (et sur bien des aspects, d'ailleurs), on peut dire que 120 BPM est un film politique. Politiques sont les débats sur les interventions, politiques sont les prises de positions des uns ou des autres face aux labos pharmaceutiques ou au scandale du sang contaminé, politiques sont les représentations qu'Act Up veut donner des malades, mais aussi des « populations à risques ». L'insistance sur la prévention (voir la scène au lycée, aussi caricaturale qu'elle puisse être, avec le prof qui accepte et celui qui refuse) et, à l'autre bout, sur le soin à accorder aux malades, est là aussi très politique.

L'une des forces du film, c'est de montrer la force vitale des membres de l'organisation. Par une certaine inversion bienvenue, ce sont les malades qui, dans cette première partie, ont l'air vivants, là où les gens extérieurs au groupe sont des figures vides et pâlichonnes. Ils sont vivants parce qu'ils agissent. Sur une pancarte, il est écrit « Action = Vie ». C'est là un des partis-pris du cinéaste, et c'est une des grandes composantes de la réussite du film : il semble prendre sur le vif une énergie qui déborde de ses personnages, énergie largement communicative.

Une des autres grandes réussites du film, c'est son découpage en deux parties. Là où le début insiste plus sur l'action collective, la seconde moitié va plutôt chercher dans l'intime. Là où le film aurait pu courir le risque de parler du sida d'une façon vide, comme une menace fantôme, cette deuxième partie lui donne un visage. Celui de Sean, clairement un des personnages marquants du cinéma de 2017.

« Sida, on meurt, l'indifférence demeure »

Impossible de rester indifférent ici. Impossible de rejeter ces personnages à la fois si pleins de vie et en danger permanent. Le film parvient à montrer l'équilibre subtil entre l'esprit de vie et la mort du corps. Campillo nous donne toute une série d'images et de scènes frappantes, avec la couleur rouge omniprésente. Rouge comme le danger de contamination, rouge comme la colère, mais rouge aussi comme la vie. Et c'est la vie que veut montrer le réalisateur ici. Une vie débordante et foisonnante, pour un film passionnant.

[8,5]