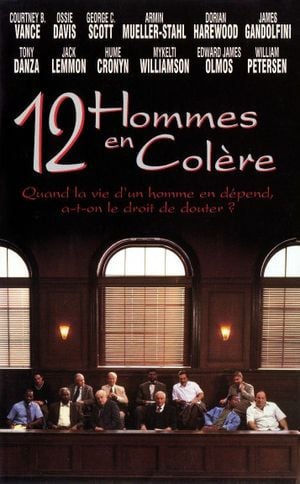

Support: Bluray

Devant la maîtrise du film de Sidney Lumet de 1957, il est légitime de se demander l’intérêt d’un remake. Mais voilà, il s’agit de William Friedkin, et de la même manière que sa réinterprétation de Le Salaire de la Peur de Clouzot valait son pesant de cacahuètes (excusez de l’euphémisme), il propose ici une variation tout à fait pertinente et tout aussi maîtrisée.

Tout comme la première adaptation de la pièce de Reginald Rose, qui se posait comme un questionnement par rapport aux dérives hâtives de la justice dans l’ère du Maccarthysme, celle de 1997 fait écho aux problématiques de son époque. Resituons tout cela pour ancrer le film dans son contexte:

- En 1991, Rodney King se fait arrêter pour conduite en état d’ivresse par la police de Los Angeles. Il se rend, mains sur la tête, à genoux. Les quatres flics procèdent alors à un passage à tabac en pleine rue. La scène est filmée et se retrouve rapidement à faire le tour des médias américains, ce qui conduit en 1992 au procès des officiers. Trois d’entre eux sont acquittés, ce qui déclenche des manifestations violentes qui dureront six jours, feront plus de soixante morts et plus de deux milles blessés. L’armée est détachée pour endiguer les émeutes. Par la suite, un nouveau procès aura lieu, au cours duquel il n’y aura plus que deux acquittés, puis le versement d’une somme de 3,8 millions de dollars à King par la ville de Los Angeles pour réparations.

- En 1994, la mégastar OJ Simpson (ce qu’est Zidane chez nous, mais pour le football américain) est en procès pour le meurtre de sa femme et un de ses amis. Alors que tout semble l’accuser, et que le procès semble gagné, les avocats du sportif décident de jouer la carte de la discrimination raciale. Les médias s’embrasent, et la célébrité de l’accusé, couplée à son ethnie, en font un martyr idéal, rappelant l’affaire King qui refroidissait tout juste. Il est finalement acquitté aux suites d’un procès qui fait date dans l’histoire judiciaire américaine, et qui continue aujourd’hui encore à soulever de nombreux débats.

12 Angry Men version Friedkin prend tout ceci en compte dans ses remaniements du texte original pour camper une vision bien plus sombre de la justice à l’américaine que celle de Lumet. Si les grands arcs du débat en huis clos sont les mêmes, les tenants sociétaux n’en sont pas les mêmes. C’est ici un gamin latino qui est accusé, un membre d’une minorité donc, ce qui suscite la haine d’un ex membre de la Nation of Islam, un suprématiste noir qui crache son fiel aux autres jurés, et auquel n’est répondu que le mutisme et l’indifférence. Et si les onze autres jurés ont chacun leur vision du procès en cours, une interprétation biaisée par leur subjectivité, c’est tout de même les n° 8 (Jack Lemmon) et 3 (George C. Scott) qui volent la vedette. Le premier demande le doute et rappelle la présomption d’innocence, tandis que le second, qui laisse transparaître un passé difficile ayant forgé des convictions douteuses, reste campé sur ses principes malgré que la logique s’effrite à leurs pieds. Un duel d’anthologie qui n’efface pas pour autant le reste du casting, aussi 90s qu’il est brillant. James Gandolfini pré-Sopranos flegmatique, Tony Danza en habitant moyen de Brooklyn, Armin Mueller-Stahl (le glaçant parrain de Eastern Promises) en accusateur intègre, Edward James Olmos (le brillant Adama de Battlestar Galactica) en ouvrier immigré qui comprend les enjeux… Tous sont parfaits et justifieraient à eux seuls ce remake.

Au fur et à mesure que la chaleur monte dans la pièce, jusqu’à l’inévitable éclatement de la voûte céleste en un orage qui libère, enfin, la parole de chacun, le spectateur est pris en otage avec les jurés. A la fois fasciné par la rhétorique et effrayé par le déni et la haine de certains. Un portrait d’une société qui préfère lancer la pierre avant de se poser les bonnes questions, et qui vingt-cinq ans plus tard n’a pas changé d’un iota. George Floyd et Rodney King, même combat. Le bipartisme haineux, même combat. La montée en épingle de n’importe quel sujet en une joute plutôt qu’en un débat raisonné, même combat. Et contrairement à l'œuvre de Lumet qui finissait avec des personnages sortant au soleil, l’avenir plein de promesse, chez Friedkin chacun part de son côté sous un ciel en forme de chape de plomb, dénué d’espoir.

Difficile de ne pas lui donner raison.