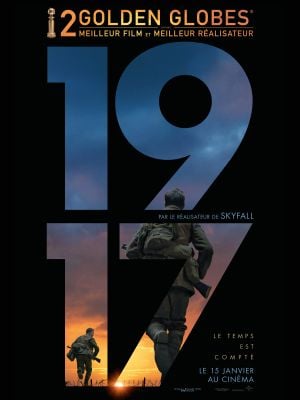

Nouvelle décennie, nouveau départ pour tout le monde que ça soit dans la vie de tout les jours ou dans le cinéma et quoi de mieux pour ouvrir les festivités que de se pencher vers l’un des derniers phénomènes du moment qu’est le film de guerre en faux plan-séquence unique du cinéaste britannique classieux et élégant Sam Mendès ?

Il n’en a pas fallu plus après son sacre au Golden Globes pour que certains commencent à pointer ce film de guerre du doigt comme un exercice de style sans réelle intention narratif intéressant derrière, ou comme une tentative de surfer sur le succès de Birdman d’Alejandro Gonzalez Iñarruti ou même de son bijou The Revenant sorti chez nous un an plus tard, voire même encore avant avec le Gravity d’Alfonso Cuaron. Et oui, c’est vrai que lorsqu’un film multiplement récompensé attire l’attention et la jalousie, l’envie de surfer sur la vague ou de copier une formule sans la comprendre est difficilement évitable.

Sauf qu’on ne parle pas du premier branleur sorti du trou de balle d’un patelin paumé dans la cambrousse, mais de Sam Mendès. Qui a un CV moins large mais aux titres facilement évocateurs point de vue qualité (American Beauty, Les sentiers de la Perdition, Skyfall) et a même déjà abordé le genre du film de guerre avec Jarhead. Même le dernier James Bond, Spectre, qui est une déception pour beaucoup de gens (moi compris) bénéficiait d’un savoir-faire scénique excellent. Du coup, je le vois très mal faire un film sur le seul argument de la prouesse technique pour la prouesse technique, la question n’est pas ici. Non la véritable question en voyant 1917 et après l’avoir vu c’est : qu’est-ce Sam Mendès propose ici avec son parti-pris ?

D’abord il serait de bon ton de reconnaître qu’un film en faux plan-séquence unique ne se juge pas que sur le choix du filmage sans coupe. Il se juge sur ce qu’il filme, sur la manière de filmer, sur comment on triche avec les images pour réussir ce tour de magie. En termes d’immersion, l’ouverture en fondu sur une plaine française avant le recul de la caméra sur nos deux soldats prochainement envoyé en mission et le travelling dans les tranchées britanniques démontrent déjà d’un autre parti-pris avec le filmage en un seul plan sans coupe : Mendès va filmer la mission de Blake et Schofield à hauteur d’homme, de façon terre à terre sans chercher à élever le point de vue de la caméra depuis les hauteurs à moins d’y avoir pied (au village français par exemple).

Un choix qui se confirmera judicieux sur le plan de la plongé au sein de ce 6 avril 1917 tant les épreuves, les obstacles, les terres dévastés et l’atmosphère s’y prêtent. On n’évite malheureusement pas quelques séquences qui donnent la sensation irritante de voir une cinématique de jeu vidéo rejoué en mode grandeur nature un peu façon Call of Duty ou Medal of Honor (les dortoirs allemands en sous-sol, l’attaque surprise d’un soldat allemand au village Ecoust depuis une fenêtre) et ce malgré la gestion de l’espace et des situations diverses et variées très minutieux. En revanche il est beaucoup plus captivant lorsque la menace intervient ou est invisible dans les espaces ouverts comme lors de la traversée des tranchées qui a de quoi faire froid dans le dos tant la saleté et le résultat de cette guerre d’attente qu’a été la première Guerre Mondiale transparaît par l’image (la Bataille de la Somme, on se souvient à peu près tous de nos cours d’histoire je pense).

En parlant d’image, 1917 ne scintille pas par son originalité de propos ni par son cadre. Et Sam Mendès ne réussit pas à esquiver tout les pièges itinérants au genre même si ils restent rarissime ici.

La mort agonisante de Blake à la ferme a beau être filmée avec sobriété et sobrement joué par ses deux acteurs inconnus à l’horizon, les dernières paroles de Blake sombrent facilement dans le cliché qu’aurait certainement pas renié un certain Roland Emmerich ou même La chute du faucon noir de Ridley Scott qui est tombé en plein dedans également.

En revanche, Sam Mendès se rattrape avec beaucoup de doigté lorsqu’il se penche sur l’intimité de ces soldats dont les noms sont absents des livres d’histoire ou oubliés avant qu’on ne ressorte leur récit. Surtout lorsque ce sont eux qui témoignent de leur expérience de guerre ou de leur ras-le-bol collectif quant au résultat de la brutalité des hommes (Schofield refusant de porter une médaille du mérite qu’il peut perdre en même temps que sa vie en revenant au front, le massacre des vaches par les allemands avant de prendre la fuite).

Une initiative qui n’est pas sans rappeler partiellement le très beau Une Vie Cachée de Terrence Malick qui contait le combat d’un objecteur de conscience autrichien refusant de se soumettre au Troisième Reich et au régime Nazi. L’intention et la pensée des deux cinéastes sont loin d’être identique en dehors de l’aspect contemplatif sur le papier, mais je peine à ne pas faire un léger rapport entre les deux films bien que l’un se déroule du côté des civils et l’autre près des combats mais chacun ayant joué un rôle aussi minime soit-il dans le conflit à leur manière.

Et surtout, le cinéaste britannique s’impose lorsqu’il se concentre sur des rencontres fortuites donnant lieux aux plus beaux moments de 1917

(toute la séquence ou Schofield rencontre et échange avec une jeune française cachée n’est pas aussi poncif qu’on pourrait le croire : la scène accordant un moment de pause et de calme extrêmement apaisant ou l’on souffle réellement et ou le soldat a le temps de se rappeler pendant ces quelques minutes les raisons de son combat, de sa mission et de montrer la part belle de l’homme auprès d’un enfant et d’une mère adoptive s’efforçant de communiquer avec un britannique malgré l’écart linguistique)

, ou à des situations plus extrêmes et critiques ou la menace passe de la présence invisible à celle qui se montre progressivement durant un instant de doute avant que la menace ne se fasse limpide.

La traversée du village en ruine d’Ecoust est quasi parfaite à ce niveau tant sur le plan de l’immersion que sur l’urgence de la situation et pour la tension. Que ça soit par son jeu de lumière bluffant avec les fusées de détresses ou encore l’ancien église en flamme, le travail du chef opérateur Roger Deakins une fois de plus très difficilement contestable, et la sensation de pression qui se fait rapidement sentir en plus de la menace allemande encore présente parmi les fuyards sur place. D’autant que la dilatation du temps est gérée avec un soin toute particulière durant diverses situations, y compris durant toute la séquence au village français

réussissant à alterner entre l’urgence et les quelques minutes de bien-être entrecoupant la traversée.

Je pense d’ailleurs que le choix des deux têtes d’affiches que sont Georges McKay et Dean-Charles Chapman n’est pas un hasard. Et encore moins celui de stars plus bankable comme Mark Strong, Colin Firth et Benedict Cumberbatch incarnant chacun une autorité supérieure pour un temps limité à l’écran. S’attardant ici sur l’accomplissement missionnaire des soldats aux noms délaissés mais ayant joué un rôle non négligeable même minimum parfois dans la conclusion du conflit

(le long plan sur Schofield dans le camion au milieu d’un régiment étranger au sien en dit tout autant sur ce propos, encore une fois : c’est pas du plan-séquence gratuit)

, même si ça fera toujours du mal à un fan de voir ses chouchous au troisième plan.

Le ton atmosphérique de la mission et de ces terres en proie à la désolation, ou seule la nature règne désormais, imprègne le récit jusqu’à la BO de Thomas Newman logiquement plus retenu dans ses compositions ici mais en symphonie avec l’image. Malgré tout, je regrette de ne pas le voir s’imposer davantage, on sent qu’il adapte surtout son style musical au ton global de ce film de guerre mais on ne dépasse jamais le stade du correcte sur ces 2 heures.

1917 se fera inévitablement pointer du doigt en raison d’un surcôtage inévitable pour son parti-pris scénique mais il n’a rien d’un exercice de style sans fond ni idée ou intention de cinéma, loin de là. C’est un métrage qui sent le cinéma, qui transpire l’atmosphérique, et surtout qui utilise son parti-pris pour exploiter et montrer son sous-texte vis-à-vis du conflit, de la place qu’on pu avoir certains anonymes durant la grande Guerre et nous y plonger avec les moyens utilisés, et non pas faire dans le sensationnalisme gratuit et surfer sur une mode.