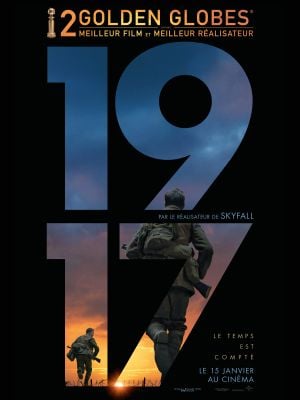

France, 1917, une prairie.

Première respiration et premier mouvement de caméra. A partir de maintenant et pendant presque 2h, cette caméra ne s’arrêtera plus de tourner, de monter, de descendre, elle se renversera, coulera, s’envolera, se cachera et ne s’arrêtera qu’une fois le voyage terminé.

Le pari de Sam Mendes ressemble, à mon sens, à celui que s’était fixé C. Nolan avec Dunkerque : ne pas seulement montrer la guerre mais aussi nous la faire vivre, nous faire entendre le bruit de l’ennemi, la perte de sens, la peur, le réconfort d’une main, le désarroi et la folie courageuse.

Et il est vrai que c’est bien la première fois que l’on peut vivre la guerre de cette manière, avec ce seul point de vue proposé par Mendes, on est littéralement emmené dans cette mission quasi-suicide que doivent réussir nos deux héros. On s’essouffle avec eux, on cherche avec eux, on a peur avec eux, nous aussi, simple spectateur, avons du mal à savoir qui est l’ennemi et où il se terre. Ennemi que l’on ne voit quasiment pas, il est invisible mais nous savons qu’il nous entoure, il rôde telle la grande faucheuse.

Cette immersion totale dans cette course contre la mort est bluffante et pourtant ! 1917 est très loin d’être une débauche d’action, je dirais même qu’il brille par son calme. Je suis resté tout simplement scié devant le coup de maître de Mendes qui nous fait vivre un film de guerre en étant aussi avare d’action et de tire.

Ce 1917 brille par l’omniprésence de silence et de calme (tout relatif). Les scènes de violence et d’affrontement sont courtes, nerveuses, hyper concentrées, bordéliques et bruyantes et son suivi de long moment de solitude où notre héros récupère pour ne pas mourir et rencontre des alliés de circonstance. Ces quelques moments de réconforts et solitudes ponctuent souvent des scènes d’une intensité folle permettant ainsi de rythmer le film tout en évitant de nous en sortir.

Mendes a tenu à souligner les longs moments où les soldats ont juste…attendu le combat et la mort. Ces moments où l’inconnu prime, où l’on ne sait même plus pourquoi on est là.

Il est difficile de retenir un moment de 1917 car c’est un moment. C’est un bloc de 2 heures qui commence dans une prairie pour y finir. Mais malgré cette intensité folle dans ce faux calme permanent, certains moments sont d’une beauté absolue. Mendes tire des scènes et des images d’une improbable beauté dans cet enfer qu’est la guerre.

Un enfer que l’imagerie de Mendes rappelle à merveille d’ailleurs. Combien de fois notre héros est amené à passer entre cette ouverture qui le rapproche encore un peu plus de l’enfer : une entrée vers l’obscurité, un pont vers l’autre rive, des barbelés cassés facilitant l’accès aux hauteurs d’une colline. Tout le rapproche du danger.

De ce pas pour sauter en dehors de la tranchée en découle une certaine vision de l’enfer. Et quand Schofield arrive dans Ecoust, de nuit, l’enfer de la guerre dans ce qu’elle a de plus sournois et violent commence. Car le danger est partout, il y règne un chaos qu’on ne sait plus ni qui, ni où est le danger. Un chaos où l’arme à feu n’est plus et où la brutalité pure prend le dessus. C’est dans ces moments que l’on découvre l’amateurisme de ces soldats amenés dans une guerre dont le sens leur échappe.

Et Mendes sublime ce chaos par un jeu de lumière qui frôle la perfection, une scène rythmée par un jeu de lumière et de fusées tirées par on ne sait qui, on ne sait où.

Cette scène est une véritable œuvre d’art.

Héros et spectateur sont tout simplement désorientés. La désorientation est sans cesse présente de par le jeu de caméra mais aussi par les regards des protagonistes, par notre absence de point de repère dans ces décors désolés. La reconstitution historique est aussi bluffante, tant les tranchées que les bourbiers ou les ruines des villages français.

Porté par une bande son nerveuse et suivant au millimètre le pas des soldats, 1917 est une immersion totale dans la guerre. Le pari technique est évidemment osé mais il sert une vraie volonté de faire vivre.

Les têtes d’affiches sont évidemment ces deux soldats interprétés par McKay et Chapman. Les superstars annoncées servent le film car elles représentent des formes de checkpoint dans la mission. C. Firth, M. Strong, B. Cumberbatch doivent cumuler à peine 5 minutes à l’écran mais ce sont eux qui changent, un peu, le cours de cette histoire. Ils sont les éléments déclencheur, réconfortant et finaux de cette quête.

Mais il faut souligner la présence folle de McKay, l’intensité de son regard tant dans la peur que dans le soulagement.

Au final 1917 dépasse très largement le cadre de « prodige technique ». Il rejoint à mon sens l’ambition de Dunkerque de faire vivre et sentir la guerre, la peur, le désarroi et l’angoisse du soldat.

1917 scotche le spectateur dans son siège dans un souffle de deux heures ébouriffant où l’on ne fait que regarder ce qui va arriver sans jamais s’arrêter sur ce que l’on vient de vivre. Les rares moments de répits n'en sont pas vraiment tellement ils suivent ou précèdent la fuite en avant, le refus de la mort et la volonté de sauver des frères que l’on ne connaît pas. Finalement, la mission n’est qu’un prétexte pour nous faire vivre cette épopée.

Le choix technique pourra en lasser certains tellement il conditionne le rythme du film, mais une fois captée par le premier souffle, il est impossible d’en sortir.

Construit comme un étau, commençant dans une prairie verdoyante, 1917 nous jette rapidement dans l’effroi, nous emmenant progressivement dans le brasier de la guerre d’où n’émane ni colère ni haine mais seulement un refus radical de mourir de ces hommes.

1917 est un film qui nous fait vivre la guerre, qui nous fait ressentir l’instinct de survie par sa construction en forme de survival.

Et dans une dernière respiration de soulagement à l’orée d’une prairie reposante, un dernier mouvement de caméra clos une épopée survivaliste aussi héroïque que tragique.