Le feu irradie un champ de ruines urbaines qu’il tire de sa nuit profonde pour, l’espace de longues minutes, en faire un théâtre de spectres, une zone intermédiaire entre rêve et réalité où la peur intérieure du protagoniste principal s’extériorise, s’incarne par la lutte à mort entre lumière et ténèbres. Sous ces ruines en feu, l’ébauche d’une famille un temps recomposée : le soldat devient père, la femme trouve un mari, le bébé une figure réconfortante. La maison familiale brûlait également dans Skyfall, emportant au gré des vents les souvenirs d’un passé aussitôt ressuscité aussitôt désintégré. Cette même scène symbolique intervient à un moment-pivot du dernier long-métrage de Sam Mendes ; et à partir de cet instant, l’exercice de style cède le pas à l’art, la technique virtuose atteint la grâce tant attendue, la démonstration meurt et renaît en jaillissement imagogène.

Le film est un phénix. Les fragments d’existence deviennent les véhicules d’une mémoire à entretenir : les lettres, les photographies déchirées ou maculées de sang, les médailles, les bagues, les mots : il faut transmettre, il faut survivre pour transmettre, et permettre ainsi à ceux qui ont péri de voir leur récit amorcé. L’Histoire ne s’écrit que par les vivants à partir de la douleur des morts. 1917 pourrait en ce sens s’apparenter à un lent et périlleux sauvetage de la mémoire, contrainte de s’embourber, de se couvrir de poussière et de cendre, de risquer l’immédiateté de son présent pour, après tant d’efforts, après le hasard affronté au corps-à-corps et la mort soutenue du regard, atteindre le militaire puis le frère, leur annoncer le repli. Repli des forces armées. Repli d’un cœur qui devra continuer sa course sans celui pour qui il avait l’habitude de battre.

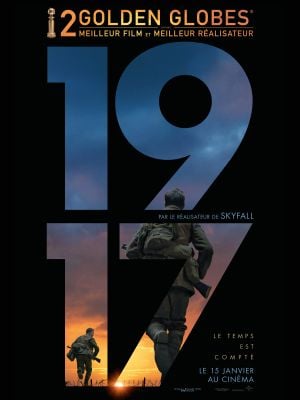

En rendant hommage à son grand-père, Sam Mendes brosse un portrait à la fois terriblement réaliste et profondément poignant de la Première Guerre mondiale, sujet certes rebattu mais auquel le cinéaste parvient à transférer ses thématiques, à imposer sa palette d’artiste pour mieux en proposer une déclinaison personnelle. Sa réussite, il la doit toutefois davantage à sa seconde partie – celle qui succède à l’écran noir – qu’à sa première. Car le choix d’un seul et unique plan-séquence plonge d’emblée le spectateur dans un microcosme au réalisme saisissant mais qu’il sait faux ; d’où cette curieuse impression d’être embarqué dans une attraction digne du Futuroscope. La guerre comme si vous y étiez. Une heure. Accrochez-vous. Un cheval mort, non deux non trois. Des rats. Croisière parmi les cadavres, partout. La fluidité du plan-séquence (certes factice) doublée d’une absence de montage – plan-séquence oblige – rend suspectes toutes les interventions qui perturbent notre duo de tête. On admire la chorégraphie, virtuose, mais on se dit que la technique manque son objectif, à savoir se faire oublier pour donner à vivre la réalité des tranchées. Et si le souffle est coupé, si l’air vient à manquer, ce n’est finalement pas tant à cause des horreurs représentées qu’à cause de la représentation elle-même, cette longue déambulation dont on ne cesse de se demander comment elle a pu être réalisée.

Il ne saurait y avoir de virtuosité que par la confrontation d’un procédé rare – et donc voué à porter le virtuose – avec une grammaire traditionnelle par ailleurs connue et respectée. Que deviendrait le sublime de la phrase excessivement prolongée de Belle du Seigneur si ce procédé dépassait l’échelle du chapitre pour gagner l’entièreté du texte ? Ce qu’il se passe, justement, dans la première partie de 1917 (soit avant le coup et l’irruption dans la nuit) : l’excès de grandeur qui empêche aussitôt le naturel et donc le sublime de naître.

Avec la nuit naît le miracle. Le plan-séquence finit par se faire oublier, et la magie opère enfin. 1917 s’affirme alors comme une fresque intimiste des plus admirables : depuis le camion de soldats s’observe le sentier de la perdition si cher à Sam Mendes, cette baraque isolée qui laisse voir ses meurtrissures derrière un long chemin en ligne droite. Nous nous raccordons à ce foyer en feu, à la mémoire que ce dernier menace de faire disparaître. L’image en guise de clausule sonne comme un cri d’espoir tout autant que comme le constat tragique d’une violence destinée à se répéter encore et encore. La boucle se referme sur elle-même, et il suffirait de relancer le film pour redémarrer le martyre d’une humanité à bout de souffle, mais que les bribes d’espérance maintiennent en vie. Dès lors, 1917 transcende son statut de film de guerre pour atteindre celui de la tragédie, d’une tragédie contemporaine à visionner de toute urgence dans les salles de cinéma munies, de préférence, d’un grand, d’un très grand écran.