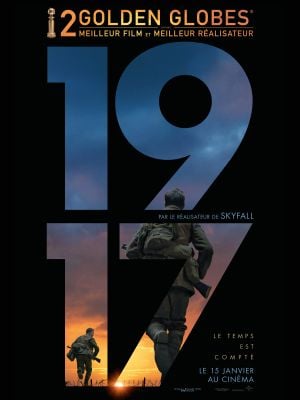

Ça peut être important de choisir le bon procédé pour réaliser un film. Pour 1917, la proposition technique au cœur du film est largement justifiée.

La proposition technique au cœur du film est largement justifiée par son sujet et par le devoir à qui s’y frotte de dévoiler la réalité de ce qu’est une guerre. Ça peut être important de choisir le bon procédé pour réaliser un film : dans Birdman, par exemple, je n’ai pas compris l’intérêt du plan unique, alors que du même Cuarón, les plans-séquences dans Le Fils de l’homme me paraissaient bien plus justifiés. L’intérêt de s’interdire le plus possible les coupes (même si en faire une règle stricte repose pour beaucoup sur une posture ou un exercice de style qui, pour le coup, dessert le sujet parce que le spectateur s’en trouve détourné), c’est comme dirait Bazin forcer la réalité de deux éléments qui se rencontrent pour interagir dans un même cadre et provoquer chez le spectateur une sorte de sidération qui se rapproche de celle du héros au moment où il est censé les vivre.

Montrer un acteur en plan-séquence dans les coulisses avant de rentrer en scène, je saisis mal la logique, alors que montrer un personnage en se focalisant sur son point de vue et subir comme lui tous les éléments perturbateurs venus du hors-champ, ça force l’identification. Et quand forcer au mieux l’identification si ce n’est dans un film de guerre où le ou les personnages doivent traverser de nombreux obstacles pour parvenir à leur but ? Si le but des personnages est de livrer un ordre important à un bataillon isolé coupé des communications modernes par l’ennemi, celui du metteur en scène est d’illustrer au mieux cette immersion dans l’enfer de la guerre. Le plan-séquence narratif (plus que technique, puisqu’on se doute que tout n’a pas été filmé d’une traite) est donc, de mon point de vue, parfaitement justifié.

Commentaire complet à lire de toute urgence su La Saveur des goûts amers

——————————————————————

À retrouver sur La Saveur des goûts amers :

En rab :