Alice, ou le don de la métamorphose

“Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.”

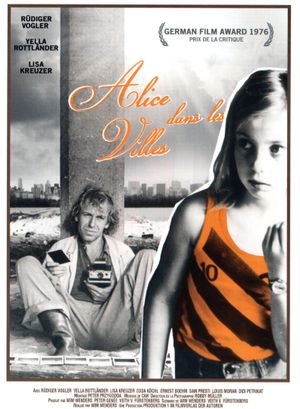

La citation de Nicolas Bouvier, tirée de son récit de voyage “L’Usage du monde”, aurait très bien pu servir d’introduction à la première réalisation d’envergure de Wim Wenders. Fenêtre ouverte sur un univers cinématographique alliant émotion et suggestion avec talent, “Alice dans les villes” met en scène l’errance d’un journaliste à la créativité bridée par son environnement. C’est le volet initial d’une trilogie consacrée à un road trip d’un genre nouveau, cinq ans après le monument générationnel “Easy Rider”. Loin de l’amère désillusion décrite par Dennis Hopper, le film de Wenders résonne plutôt comme une ode au voyage et à l’aventure. Voyager, certes, mais autrement : au cheminement physique dans les rues de New-York et d’Amsterdam s’ajoute un parcours mental, une métamorphose interne et essentielle conduite par les divagations d’une petite fille de neuf ans. Alice et ces villes enchantées dessineront peu à peu les contours d’une renaissance, soulignant le caractère fondamental de l’échange, de l’ouverture à l’autre et du hasard des rencontres.

Mais la métamorphose de Phil (Rüdiger Vogler, acteur central de la trilogie) doit commencer par une phase douloureuse de déconstruction. Sa stérilité artistique aux États-Unis est un aveu d’impuissance face à l’oppression qui transpire, entre autres, des radios et des télévisions omniprésentes. Wenders admire les grands espaces américains autant qu’il abhorre les excès de la modernité : là où “Paris, Texas” célébrera dix ans plus tard la magie de ses étendues, “Alice dans les villes” décrit en creux les travers d’un pays sombrant dans la consommation à outrance et la sollicitation permanente. Un plan fixe illustre à lui seul cette idée, avec une vue depuis le motel sur deux réalités : le petit écran crachant d’infâmes publicités et la fenêtre donnant sur une rue saturée de panneaux électriques. Ce sens aigu de la composition, on le doit à Wim Wenders photographe et admirateur d’Ozu, auquel il consacra le documentaire “Tokyo-Ga”. On retrouve clairement chez le cinéaste allemand l’importance capitale du cadrage, mais aussi une forme de nostalgie distanciée chez les personnages qui observent, impuissants, un changement de société.

À cette déambulation destructive succède alors une errance nouvelle en Europe. Alice, guide spirituelle malgré elle, constitue le moteur de la transformation de Phil et le conduira à trouver, loin des sentiers balisés, une forme de liberté intérieure. Wenders parvient à donner corps à cette errance, dans un langage cinématographique qui lui est propre et qui complète une thématique d’une grande richesse : de la descente aux enfers (Réveil dans la terreur, Bad Lieutenant) au voyage plus ou moins mystique (Apocalypse Now, Stalker), du dénuement sentimental (Diamants sur canapé) à l’abandon familial (Nobody knows)... Le genre regorge de pépites dont l’énumération exhaustive serait bien vaine.

Les lecteurs les plus curieux peuvent toutefois trouver, plus bas (1), un regard croisé sur l’œuvre de deux réalisateurs chez qui errer rime avec exister : Wim Wenders, donc, et Jim Jarmusch, l’inventeur du road trip immobile.

“Alice dans les villes”, c’est enfin l’éternel questionnement de la représentation du réel. “Les photos ne montrent jamais ce qu’on a vu” s’exclame Phil au début du film, dépité. Inutile, la photographie ? C’est ce que lui martèle son patron, qui ne connaissait vraisemblablement pas l’excellente revue de photojournalisme 6Mois (hop : www.6mois.fr). Il semble oublier que les photos de Phil sont à l’image de la mémoire d’Alice : elles constituent un indice quant au(x) chemin(s) à emprunter et peuvent, accessoirement, induire en erreur. Mais de ces erreurs fleurira l’apprentissage par le voyage : c’est précisément l’épreuve que traversent les personnages quand ils recherchent éperdument la maison de la grand-mère.

Le message de Wim Wenders a la beauté et la poésie des choses simples : les mots, comme les images, ne sont qu’un système de représentation de la réalité dont il faut connaître les limites. N’oublions pas de vivre comme ce journaliste qui a retrouvé sa plume grâce à Alice et qui s’est ainsi remis sur les rails de sa vie. Tout un symbole magnifié par l’ultime plan aérien du train filant paisiblement vers Munich, au creux des vallées. Une belle invitation à l’ouverture, à l’émerveillement et au décentrement, pour apprendre à grappiller les miettes du monde extérieur et se laisser remodeler au sens où l’entendait Nicolas Bouvier.

————

(1) Portraits croisés.

Il existe une analogie assez marquante entre les filmographies de Wenders et Jarmusch, distantes de dix années (leurs premiers films respectifs datent de 1970 et 1980) mais partageant une certaine vision du cinéma.

- L’errance comme composante fondamentale : de “Au fil du temps” à “Les Ailes du désir” et de “Permanent vacation” à “Only lovers left alive”.

- Un soin évident apporté au cadre musical, marqué par une culture Rock et Rhythm and Blues de qualité.

Illustration : la bande originale aux petits oignons de “Alice dans les villes” (The Drifters, Chuck Berry, The Count Five, Canned Heat, et tous les arrangements de CAN) ; l’entourage de Jarmusch qui transparaît dans ses films (Tom Waits, Jay Hawkins, Joe Strummer, Neil Young, etc.).

- Une esthétique raffinée, avec un directeur de la photo en commun (Robby Müller) et un goût prononcé pour le noir et blanc.

Illustration : la poésie qui se dégage de “Les Ailes du désir” chez Wenders et de “Dead man” chez Jarmusch.

- Un documentaire musical réalisé à la fin des années 1990 : “Buena Vista Social Club” et “Year of the Horse”.

- L’écriture (totale ou en partie) de tous leurs scénarios.

Un clivage cependant : là où la sobriété et la sensibilité de Wenders servent une incroyable puissance émotionnelle, Jarmusch cultive un côté tape-à-l’œil et cérébral qui flirte dangereusement avec la masturbation intellectuelle. Sa filmographie récente en est le parfait exemple, pour le meilleur comme pour le pire.

*******************************************************************************************************

Coupe Sens Critique — manche 3b : www.senscritique.com/liste/LA_COUPE_SENSCRITIQUE_1ere_edition/405176

La critique de Sergent Pepper : http://www.senscritique.com/film/Alice_dans_les_villes/critique/33168148

*******************************************************************************************************