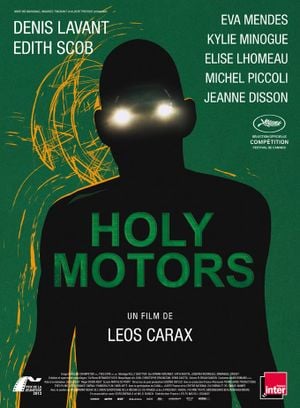

En 2012, le monde a oublié Leos Carax. À l’exception d’un moyen métrage publié dans le film collectif Tokyo ! en 2008, le cinéaste n’est parvenu à financer aucun projet depuis 13 ans. Le retour au cinéma se paiera d’ailleurs pour lui d’une importante concession, puisqu’il accepte à contre-cœur de filmer en numérique pour réduire les coûts et rassurer les producteurs.

Avec Holy Motors, son œuvre la plus radicale, il abandonne la fiction linéaire au profit d’un archipel de séquences, dans un dispositif spéculaire, multipliant les références à la construction de l’illusion, la fabrication de l’image et la nécessité du factice.

Le prologue onirique, dans lequel le cinéaste joue-lui-même, regorge de symboles et de déclarations d’intention, non sans une certaine candeur : il y met en scène un public les yeux fermés face à un écran, tandis qu’il parvient à ouvrir une porte et abolir les cloisons pour aboutir à un nouvel espace. Des coulisses, du rêve, et, surtout, de sa machinerie.

Son protagoniste, M. Oscar, commence ainsi une journée à bord d’une limousine, dans laquelle son assistante lui annonce huit rendez-vous, sortes de performances où il jouera un nouveau rôle. Denis Lavant en endossera douze au total, pour un couronnement éclatant et définitif de son talent. Le récit insiste autant sur les scènes jouées que les intermèdes où l’acteur se grime, consulte ses documents préparatoires et se met en condition. La thématique du hors-champ structure l’entièreté du trajet, puisqu’on insiste sur les trajets d’un lieu à l’autre, les commentaires sur les scènes jouées, jusqu’à une porosité de plus en plus grande entre ce qui relèverait du réel, des interruptions, et des rendez-vous à proprement parler. Paris lui-même se déréalise à plusieurs reprises par des visions filtrées ou un traitement numérique de l’image, sorte de dérapages pour rappeler la fragile stabilité d’un monde qu’on maintient en équilibre avec la complicité, voire le consentement, du spectateur.

Ici, tout le monde joue, et sous cette égide de l’imaginaire, tout est possible - avec une certaine gratuité qui en laissera plus d’un de marbre. Bien entendu, cette architecture par unités permet la diversité la plus exhaustive, et voit Carax s’essayer à différents registres, de la séquence naturaliste d’un père avec sa fille à la citation de Buñuel (Tristana, dans le segment entre l’oncle et sa nièce), en passant par le règlement de compte dans un parking souterrain ou la mendicité d’une vieille gitane sur un pont parisien.

Un certain nombre de séquences sont muettes, et honorent l’une des rares clés fournies à un patron (Michel Piccoli en caméo subreptice), à savoir qu’on agit « pour la beauté du geste ». La gestuelle, l’une des grandes énergies de Denis Lavant, est ici constamment exploitée, dans des performances qui visent avant tout à continuer de faire tourner le monde, dans les deux sens : maintenir sa dynamique de rotation, et perpétuer le tournage permanent qu’il serait devenu. En anarchiste monstrueux (M. Merde), en banquier cynique, en combinaison de Motion Capture, M. Oscar donne des impulsions, exacerbe les émotions humaines, et ranime le souffle d’une humanité en proie à l’inertie. Carax joue sur plusieurs directions qui semblent contradictoires : une imagerie opaque et désireuse de garder sa part de mystère, une descente dans les arcanes du show pour en révéler les trucages, une fascination pour le premier degré (le chant de Kylie Minogue, les hommages aux Amants du Pont-Neuf, l’émotion dans la scène d’agonie) et l’absurde le plus échevelé (le traitement réservé à Eva Mendes)… puisque tout est possible, le sens est-il encore de la partie ?

Par la forme, déjà : Holy Motors est une odyssée des espaces, du hangar obscur au béton des souterrains, d’un hôtel de luxe à la Samaritaine à l’abandon, des égouts au Paris nocturne, le renouvellement est constant, et les décors en osmose avec les performances.

Quant à l’émotion, elle ne relève effectivement pas des attentes traditionnelles construites sur la durée par intérêt, ou empathie envers un personnage : elle naît davantage de l’étonnement, et d’une forme de complicité avec un créateur qui nous convierait au banquet culotté de son imaginaire. Le plaisir se partage aussi dans cette propension à la dérision, que ce soit dans la laideur (de M. Merde, mais aussi de la séquence numérique à laquelle aboutit les contorsions en MoCap) ou l’humour (la famille de singes, la séquence au Fouquet’s ou l’épilogue), Carax ayant toujours eu des prédilections pour le grotesque. L’émotion se loge aussi, à la marge, dans le principe même de la rupture : lorsqu’une scène (surtout celle avec la fille et la nièce, mais aussi avec Minogue sur le toit) commence à infuser son atmosphère, à immerger son spectateur, son interruption rappelle systématiquement son caractère fictif, joué par tous, comme on peut le voir par le comportement de la comédienne jouant la nièce.

Reste évidemment cette inquiétude de la fin d’un monde dans lequel on croirait encore en la fiction, formulée dans la suite de l’entretien avec le personnage de Piccoli : si la beauté est dans l’œil de celui qui regarde (rappelons que le public du prologue avait les yeux fermés), qu’advient-il si personne ne regarde plus ? « Les hommes ne veulent plus de machine visible. Ne veulent plus de moteurs. Ne veulent plus d’action. » confessent les limousines inquiètes. On aura tôt fait, pour faire pencher la balance, de voir en Holy Motors un convoi funéraire du cinéma, et dans son auteur un aigri donneur de leçon à une époque dans laquelle il n’aurait plus sa place. Pourtant, la beauté du geste reste gorgée de sincérité, et une séquence entre toute résume la vigueur avec laquelle il perpétue l’acte de création : l’entracte, probablement la scène la moins factice, sans postiche ni prothèses, dans un plan séquence musical sur lequel s’agrègent progressivement d’autres participant pour une formidable fanfare dans une église. Une ode sans parole, festive, libertaire (on retiendra notamment le tempo très jarryesque, « 3, 12, merde ! »), fédératrice, qui relance la dynamique générale, et le chante avec vigueur : la poésie est vivante. En ouvrant la machine pour observer sa mécanique cinétique, Holy Motors tâtonne moins qu’il étonne, embaume moins qu’il entonne.

(8.5/10)