Le survival est un genre protéiforme : de hommage effrayé à la nature hostile de La Lettre inachevée à la complexe cohabitation avec l’homme qui tente de la dompter (Jeremiah Johnson, ou encore Le Convoi sauvage et son remake par Inarritu, The Revenant), il permet un équilibre souvent ambivalent, entre l’éloge du courage humain et le blâme de sa présomption face à une instance immanente qui le dépasse jusqu’à le dévorer.

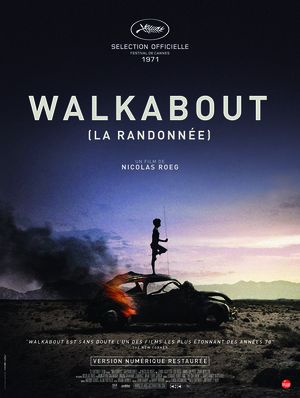

Walkabout est un film de son époque : quasi expérimental, peu prolixe, il s’ouvre sur une présentation de ce qu’est la civilisation urbaine pour mieux la fuir : un monde orthonormé, bruyant, saturé, qui reviendra de temps à autre par contrepoint avec tout ce que l’exploration de la nature occasionnera.

Il ne s’agit pas à proprement parler de proposer un discours établi : sur les motifs, par exemple, du suicide initial du père condamnant ses deux enfants à une liberté errante, ou sur la relation que la fille va nouer avec l’aborigène qu’elle éconduira finalement. Complexe et ambivalent, le récit propose des échappées qui se refusent à opposer de façon binaires deux mondes de toute façon irréconciliables. Le lyrisme visuel (et musical, par le recours à des chœurs en harmonie avec les majestueux paysages) semble souvent se suffire à lui-même : les personnages sont des invités d’un décor qui les domine, et les accueille avec plus ou moins de bienveillance, les mettant au même niveau que les insectes ou la faune évoqués de temps à autre par de très gros plans : regard entomologiste, dénué de discours, qui étude l’interaction entre la nature et les hommes, qu’ils sachent l’appréhender ou non. Les blancs dans le bush semblent perdus, mais tout autant que les aborigènes le sont face à leur présence, la carcasse d’une voiture brûlée ou l’architecture décatie d’une maison abandonnée. Chez Roeg, tout est l’occasion d’une étrangeté, d’une singularité stimulante, presque surréaliste, proche de l’univers de Skolimowski, notamment dans Deep End : une poésie psychologiquement déconcertante et visuellement très belle.

De ce montage abrupt surgissent des images figées, comme dans cette chasse au kangourou qu’on pourrait voir comme le pendant aborigène de la barbarie blanche de Wake in Fright, ou des cuts sur la boucherie industrielle ou des ballons sonde surgis de nulle part. Ce montage par analogie contient sa propre cohérence, comme celle proposée par le Koyaanisqatsi de Reggio, mais déconcerte davantage parce que proposée au sein d’un récit doté d’une certaine linéarité.

Très travaillé visuellement, le film joue surtout sur l’interaction entre les personnages et l’espace arpenté : des déserts arides et démesurés (un jeu sur les proportions inhumaines que reprendra Gus Van Sant dans Gerry) à la jungle, d’un cimetière industriel aux superbes cadrages dans la maison abandonnée, il vante autant la beauté du monde que la difficulté à l’investir à l’échelle humaine.

Mais les humains ont beau s’y suicider, Roeg sait aussi marquer la rétine par un instant édénique qui peut rester le grand souvenir du flot d’image proposé par le film : une sylphide se baignant, nue, dans les eaux cristallines d’une paisible rivière.

(7.5/10)