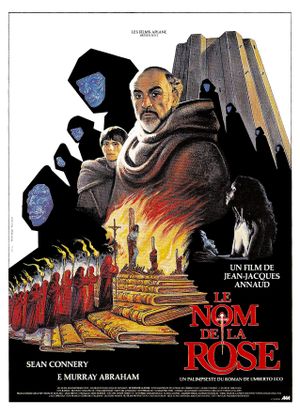

Le nom de la rose, 1986, césar 1987 du meilleur film étranger, franco-allemano-italien (réalisateur français, moyens financiers 1 allemands - dont Bernd Eichinger qui a vendu son immeuble de production pour financer le film - 2 italiens et 3 français - l'américain Columbia Pictures s'est retiré de la production face au choix de Sean Connery en disgrâce de popularité et trop connoté 007 - ) de Jean-Jacques Annaud, 43 ans, avec Sean Connery, 56 ans. Genre polar historique. VO anglais et un peu de latin (DVD VF traduit le latin en anglais, ce qui impose le sous-titre intermittent en français) . JJ Annaud a supervisé personnellement les versions salles françaises, italiennes, espagnoles et japonaises. Format : 1,85 sur 1 (feuille A4, L 29,7 x H réduite 16,1). Le projet complet a nécessité 4 ans dont 1 an de pré-tournage puis 6 mois de tournage dont plus de 3 en équipe pleine. Les scènes d'intérieurs étaient tournées en Allemagne. Les escaliers ont été construits dans un silo. Le portail aux frises et bas-reliefs, qui font tant peur au novice Adso de Melk, est la réplique de celui de l'abbaye de Moissac, en France. Les paysages extérieurs ont été tournés dans les Abruzzes. Le décor extérieur de l'abbaye, sur plusieurs hectares, est une création près de Rome. Le donjon a été volontairement incendié pour la scène finale.

Les 5 premières minutes : Hiver fin 1327 pendant l'inquisition, deux pèlerins parviennent dans une abrupte abbaye isolée des pré-Alpes lombardes, où trois moines austères mais de haut rang s'accordent avant de les accueillir à ne pas leurs révéler un secret.

Le nom de rose est excellent a plus d'un titre, y compris en se déracinant du chef d'oeuvre éponyme de Umberto Eco dont la fidélité ou non m'importe peu. JJ Annaud dit par exemple qu'il a volontairement augmenté le seul rôle féminin qui s'arrête en milieu de livre. Ce non jugement comparatif est d'ailleurs pour moi un leitmotiv intrinsèque ; on nous présente un film pas un livre. Débattons du livre, film vu ou non, dans la section livre ; débattons du film, livre lu ou non, ici. Gageons de façon certaine qu'un film fidèle aurait nécessité plus de 5 heures, pages entières de théologie et sémiologie, de latin dans le texte comme de Salvatorien, déjà supprimées. JJ Annaud dit que 550 pages nécessiteraient 16 heures de lecture ou film.

On sait de Annaud qu'il est un technicien - cadre, lumière, machino, montage - de haut niveau, major de Louis Lumière comme de l'IDHEC, formé à la réalisation de nombreux spots, auréolé de deux premiers films marquants (La victoire en chantant et Coup de tête), d'une Guerre du feu célèbre (deux césars 1982, un oscar 1983) et d'une passion personnel pour l'histoire (diplômé, dans l'ordre, de préhistoire et d'histoire médiévale. Ah tiens ! ). Il parle plusieurs langues dont un bon niveau en français ancien, latin et grecque. L'oeuvre est ainsi constellée, pour ne pas affirmer la totalité, d'une rigueur impeccable et d'heureux académisme en matière de cadrage.

Pour comprendre la lecture d'une image, faite sans conscience par notre cerveau, le pavé explicatif suivant (à zapper pour ceux qui connaissent) :

Dans un cadre (2 bords verticaux Gauche et Droite, 2 bords horizontaux Haut et Bas), on peut diviser l'horizontale de l'image par tiers, soit 3 bandes verticales (gauche à droite V1 V2 V3) et diviser la verticale de l'image par tiers, soit 3 bandes horizontales (haut en bas H1 H2 H3), ce qui divise le cadre en 9 zones (de gauche à droite et de haut en bas Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9). Les lignes qui séparent ces zones s'appellent des LIGNES DE FORCE, au nombre de 4 réparties en 2 (de gauche à droite nommées A et A') et 2 (de haut en bas nommées B et B'). Les intersections de ces 4 lignes s'appellent les POINTS DE FORCE (nommés AB A'B AB' A'B'). Notre cerveau lira d'abord une image par ces points (en réalité ; dans les pays à écriture gauche droite haut bas - par exemple le français - il passe d'abord par les centres de 1 à 3 avant AB A'B AB' A'B' ; en arabe 3 à 1 avant A'B AB A'B' AB' ; en japonnais 1 à 7 avant AB AB' A'B A'B').

Pour visualiser cette règle primale (simple, il en existe ENSUITE d'autres) on peut prendre une feuille A4, la plier en 3 en marquant les plis comme une lettre dans un enveloppe, déplier, la plier en 3 dans l'autre sens en marquant les plis, déplier. Tracer les 2 verticales et les 2 horizontales sur les plis intérieurs. Vous obtenez une lecture académique de cadre avec les 4 lignes de force et les quatre points de force.

Analyse d'une image en plan fixe, compteur DVD 17.03

Le visage du bibliothécaire passe par la deuxième ligne de force verticale (A') et la première ligne de force horizontale (B) soit deux informations de lecture vers le cœur de cette image, l'intersection de force de ces lignes (point A'B). Son regard est dit ouvert parce que laissant une place majoritaire à l'avant du regard (bandes V2 V1). On a là un cadrage particulièrement orthonormé, simple et efficace. Mais...

Son regard est dit directionnel, ici vers le bas gauche parce que formant une diagonale vers l'écoute et le positionnement des protagonistes des plans précédent et suivant. On peut affirmer qu'ils se trouvent en bas à gauche (en réalité, sur le lieu de prise de vue, il n'y a extrêmement peu de chance qu'ils -donc la caméra- s'y trouvent). Ce plan presque fixe est filmé en contre-plongée, en cela logique pour mieux cérébralement intégrer la position en altitude du bibliothécaire qui surveille et celle basse de Guillaume et Also. Notre cerveau analyse : le bénédictin se situe en haut à droite, les franciscains en bas à gauche. L'ensemble (position dans le cadre, directivité du regard et contre-plongée) est un peu plus élaboré. Enlevons la rambarde et la main, cela reste un beau cadrage pensé classique. Mais...

Le regard passe par la main (il ne regarde pas sa main, la ligne de direction du regard passe par sa main). La main, en contre-plongé, est disproportionnée par rapport au visage (si on mesure en pause la surface de la main pliée, elle est la même que celle du visage) donnant une valeur importante à cette main. La main se situe sur le point de force bas gauche (AB') sur la rambarde formant une intersection en ixe avec la ligne de regard. La main est repliée, ongles posées sur la rambarde, paume ouverte vers le bas sous la rambarde (personne ne positionnera jamais naturellement ainsi sa main à une balustrade de protection du vide) : le positionnement et le lieu de la main ont été très précisément contrôlés (marque sur la face intérieure de la rambarde et instructions préalables). L'ensemble donne une image photographique très élaborée, formée de 4 droites (force A', force B, rambarde, ligne de regard) et 2 points force (visage en A'B, main en AB' sur la ligne de regard croisée et en surcroît sur la ligne de rambarde). Enfin, la paume ouverte de la main en surplomb et la photo complète (au dessus de la rambarde le dominateur, au dessous les dominés) disent "j'ai le pouvoir, je vous contrôle". C'est en réalité l'idée initiale de ce plan, tout le reste est la mise en oeuvre de cette idée.

Note : durée du plan 2 secondes, mise en oeuvre environ 2 heures.

Distribution

- le narrateur (Adso de Melk, vieux) : VF Claude Rich

- frère franciscain Guillaume de Baskerville : Sean Connery, VF Claude Giraud

- frère novice franciscain Adso de Melk : Christian Slater, 16 ans, VF Vincent Ropion

- frère cellérier bénédictin Remigio de Varagine : Helmut Qualtinger (décédé quelques jours après le fin du tournage), VF Henry Djanik

- Severin de Sante Emmerano : Elya Baskin, VF Patrick Préjean

- maître abbé bénédictin : Michael Lonsdale, VF Michael Lonsdale

- frère bénédictin bibliothécaire Malachie de Hildesheim : Volker Prechtel, VF Georges Aminel

- frère bénédictin Jorge de Burgos : Feodor Chaliapin Jr., 82 ans, VF Jean Davy

- frère franciscain Ubertin de Casale : William Hickey, VF Henri Virlogeux

- frère franciscain Bérenger d'Arundel : Michael Habeck

- frère bénédictin Venantius de Salvemec : Urs Althaus

- la fille : Valentina Vargas

- Salvatore : Ron Perlman

- Michel de Cesene : Leopoldo Trieste, VF Claude d'Yd

- Jérôme de Kaffa : Franco Valobra

- frère franciscain Hughes de Newcastle : Vernon Dobtcheff, VF Vernon Dobtcheff

- Pierre d'Assise : Donald O'Brien

- Cuthbert de Winchester : Andrew Birkin (également co-scénariste ; sœur de Jane)

- l'inquisiteur Bernardo Gui : F.Murray Abraham, VF : François Chaumette (Bernardo Guy a vraiment existé, il a laissé des écrits sur la manière de pratiquer la question qui ont été utilisés par les nazis).

- le cardinal Bertrand du Pouget : Lucien Bodard,VF Georges Atlas

- un envoyé papal Jean d'Anneaux : Peter Berling (écrivain, producteur de RW Fassbinder)

- l'évêque Bishop d'Alborea : Pete Lancaster

- envoyés papaux : Gianni Rizzo, Franco Diogene, Giordano Falzoni, Eckehard Koch, Gina Poli, Gianni Rizzo, Lothar Schönbrodt, Vittorio Zarfati

- Adelme d'Otrante : Lars Bodin-Jorgensen

- des moines : Peter Welz, Franco Adduci, Niko Brücher, Aristide Caporali, Fabio Carfora, Peter Clös, Mario Diano, Fabrizio Fontana, Rolando, Fucili, Valerio Isidori, Luigi Leone, Armando Marra, Maurizio Mauri, Ludger Pistor, Francesco Scali, Maria Tedeshi, Andrea Tilli, Mark Bellinghaus, David Furtwängler, Patrick Kreuser, Kim Rosi-Stuart

- porchers : Ennio Lellainni, Emil Feist, Francesco Maselli, Renato Nebolini

- paysans : Antonio Cetta, Franco Covielleo, Daniele Ferretti, Sabatino Gennardo, Luciana Invidia, Mauro Leoni, Massimiliano Scarpa, Umberto Zuanelli

- gardes : Carlo Blanchino, Eugenio Bonardi, Pietro Ceccarelli, Franco Morino, Hans Schödel

- bourreau : Alberto Capone

Équipe

- réalisation : Jean-Jacques Annaud

- scénario : v 1 à 9 : Alain Godard ; v 10, 12 et 13 Gérard Brach ; v 11 Howard Franklin ; v 14 à 17 Andrew Birkin

- directeur de la photographie ET cadreur : Tonino Delli Colli (mêmes fonctions durant plusieurs films de Fellini, Leone, Pasolini, )

- musique : James Horner

- décors : Dante Ferretti (qui n'a jamais obtenu la moindre nomination, ou prix pour ce film. Tous ont pensé simplement que l'abbaye existe vraiment. En 1986 il s'agit en fait du plus grand décors jamais construit en Europe et le plus grand au monde après Cléopâtre 1963)

- costumes : Gabriella Pescucci

- casting : Gianni Arduini, Dominique Besnehard, Celestia Fox, Sabine Schroth, Lynn Stalmaster et David Rubin

- Montage : Jane Seitz