Le double fond de l’air est frais.

Lorsque Wes Anderson s’est essayé il y a quelques années à l’animation, cela semblait tout à fait légitime : avec un tel sens pictural, de la couleur et du réaménagement du réel, il ne pouvait que s’épanouir dans ce format. Après la parenthèse enchantée et insulaire de Moonrise Kingdom, le voilà aux prises avec l’Europe, son histoire trouble et la terrible envie de donner de l’ampleur à ses moyens.

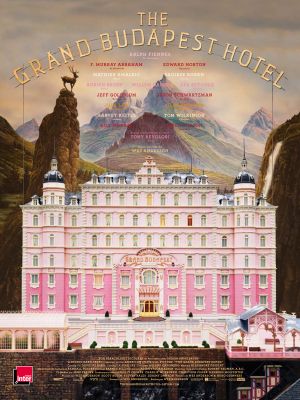

The Grand Budapest Hotel est une boite de magicien, aux entrées multiples. C’est un cartoon en prise de vue réelle, c’est un mouvement continu, une galerie de personnages au name dropping pour une fois réjouissant (ce qui était aussi le cas dans Moonrise Kingdom).

Dès le départ, par l’entremise d’un récit encadré multiple, le spectateur descend les diverses poupées russes pour atteindre le cœur du récit. Le passage par les bains décatis (dont l’esthétique fait très fortement penser au Deep End de Skolimowski) nous montre un lieu en déshérence, dans l’attente de la splendeur du récit primal : Anderson ménage ses flamboyances, et ira même jusqu’à modifier le format de l’image en fonction de sa temporalité.

A l’image des pâtisseries de Mendl, chaque plan est saturé de couleurs et de de dorure, chaque acteur grimé à l’excès, mais tout fonctionne : difficile de résister au contrat de lecture que le cinéaste nous propose. C’est Tintin au pays des klobecks, un monde dans lequel tout fonctionne avec une précision d’horloger. Sur cette surface lisse, Anderson crée un palimpseste continu : tout est à double fond : les tableaux, les cellules, les testaments, et l’on se perd avec délice dans les détours retors d’une intrigue qui n’en finit pas de se ramifier. Tout entier construit sur les déplacements : le film ébauche un lieu multiple, où toutes les cloisons sont poreuses et la chorégraphie constante des entrées, des échappées et des croisements virtuose. C’est La Règle du Jeu duquel on aurait prélevé le cynisme et le désenchantement.

Qu’on ne s’y trompe pas : Anderson, fidèle à son univers plastique, ne bouleverse pas : c’est un objet rutilant que sa machinerie, d’une précision savoureuse, mais d’une beauté un peu froide. Certes, le spectre de l’Histoire rode et les références sont nombreuses aux tragédies de l’Europe des années 30. Mais c’est avec une distance ludique qu’on l’aborde, par une anamorphose colorée et surtout prétexte à des rebondissements supplémentaires.

[Spoilers]

Il n’empêche que cette pudeur a du sens : les révélations elliptiques de Zero quant à sa destinée familiale, à la fin, sont assez touchantes, et en écho à ce qui fait de lui un Zero au départ : venu de rien, déjection du néant de la guerre, il perdra, par la maladie ou un nouveau conflit, tout ce qu’il avait pu construire.

Du ballet, il restera la mémoire de ce maitre de cérémonie, M. Gustave, Ralph Fiennes au sommet de son charme. Gigolo, poète se laissant aller aux jurons, il fait tourner le monde du bien-être et du divertissement dans le microcosme de son hôtel, même quand l’Histoire l’investit dans une fusillade à tous les étages. Lorsqu’on conclut sur sa place dans l’époque, Zero révélera de lui qu’il ne fut jamais de la sienne, et que c’est là ce qui faisait son panache : difficile de ne pas voir ici un autoportrait du cinéaste qui continue, accoudé au monde, à nous en offrir une version colorée et réjouissante.