Comme tout réalisateur remarqué, Wes Anderson compte quatre catégories de spectateurs: les adorateurs transis, les ennemis irréductibles, les sympathisants bienveillants et, beaucoup plus nombreux, ceux qui s’en foutent.

A cause de (ou grâce à) l’engouement croissant dont il bénéficie à chaque film, ces différents groupes marquent un peu plus leurs positions au fil des années (plus, en tout cas, que pour Gus Van Sant, par exemple. N’hésitez pas à remplacer cet exemple par votre robinet d’eau tiède personnel).

Tel le convive situé en bout de chaine dans dans une soirée dont le thème consiste à s’enculer en rond, je fais, pour ma part, partie de la troisième catégorie.

Strange days

Soirée particulière dans la mesure où nous nous retrouvâmes 10 membres de SensCritique dont la plupart ne s’étaient jamais vu (j’y reviendrai brièvement dans l’avant-dernier paragraphe, que vous n’hésiterez pas à zapper), Wes a déjà cet effet heureux de faire déplacer les amateurs de cinéma en bande. L’un d’entre eux, qui ne semble pas à une ineptie sympathique près, déclarait devant son entrecôte post-séance que le film était sympa.

Ha ha.

Le film peut être taxé de millions de choses, mais en aucun cas d’être sympa. Si on y regarde de plus près, on peut trouver ce nouvel exercice d’Anderson somptueux ou à chier, mais on ne peut rester entre deux eaux. Le cul entre deux fauteuils n’est pas possible.

The soft parade

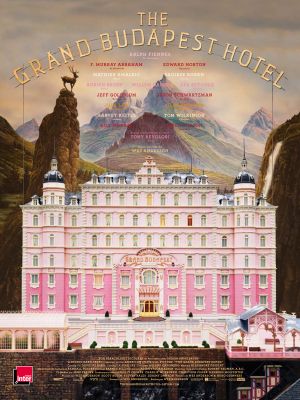

Il y a dans ce long catalogue de délices une telle maitrise, dans la qualité d’ensemble une telle cohérence (parvenir à alterner à ce point les univers -hôtel, prison, montagne, manoir, ville- tout en restant constamment visuellement percutant est une fuckin’ prouesse !), dans le défilé exhaustif de la galerie des acteurs Andersoniens un tel aboutissement, dans l’humour et les obsessions du réalisateur une telle quintessence, que les yeux s’écarquillent, la mâchoire pend, les narines se dilatent et les oreilles s’assouplissent aux douces volutes de Desplat, qui est loin de se contenter de les passer.

L.A. (old) woman

Un exercice de style de ce type, surtout quand il est ressassé depuis un début de carrière, est forcément une loterie. Un cassure dans le rythme, une référence appuyée, un gag téléphoné et le charme est automatiquement rompu. Au contraire, quand tout est réussi, le plaisir se transforme en jubilation.

En s’appuyant sur les œuvres de Zweig pour mettre en scène une noblesse décadente qu’on ne peut se résoudre à complètement détester, en jouant sur le charme suranné qui en émane pour proposer un bijou décalé qui nous fait poser sur cette désuétude magnifique un regard complice et pétillant, Anderson nous fait, mine de rien, un sacré cadeau.

Waiting for the sun

(C’est là: le paragraphe que vous pouvez sauter)

Bien entendu, une séance à dix réserve lui aussi son lot de petits bonheurs fugaces eux aussi hauts en couleur. En tête du box-office des contradictions faites hommes (ou femmes), FeedMe se renseigna sur un bien étrange John Macchabée de Robert Altman, Kenshin insista un peu plus sur l’étendue de son inculture cinématographique, Sideness et FRCK étalèrent au grand jour et sans vergogne leur manque de discernement musical, tandis que Johnutella masquait avec maladresse sa déception d’être passé à côté des évidentes qualités du film du soir en cherchant à insulter un serveur assez peu coopératif quand vint le moment de la douloureuse, sous le regard désolé de madame. Volte et Brisby quand à eux, comptaient bien compenser leur compréhensible et relative discrétion à l’occasion d’un pique-nique-projection que nous nous sommes promis d’organiser lorsque les beaux jours se seront décidés à occuper durablement la place.

N’étant pas à un décalage près, je ne me montrais même pas surpris quand un texto m’apprenait que ma douce moitié, distante de 150 km pour des raisons professionnelles, s’apprêtait à assister précisément au même film, exactement au même moment que nous, alors qu’elle ne l’aurait jamais fait si elle état restée sur place.

Les portes de la perception

C’est quand on pense que des films tel que ce Grand Budapest Hotel sont le plus éloignés de nous que la réalité nous prouve qu’elle est bien plus étrange que ce que nous croyons souvent. C’est bien le génie de l’auteur américain que de nous le rappeler avec un tel talent. D’ailleurs, par la voix de son narrateur initial, Anderson l’annonce d’entrée de jeu avec banalité et évidence: il suffit de savoir regarder autour de soi pour trouver son inspiration.