Le retour au bercail n’est pas si idyllique. Ce ne sont plus les balles qui fusent mais des applaudissements qui surgissent des entrailles des stades vociférants d’un pays qui a besoin de se réconforter derrière l’effigie de ses jeunes têtes blondes. Voici le drôle de sort d’une bande de jeunes héros de guerre, qui après être revenus à la maison, sont célébrés par tout un pays lors d’une tournée, une commémoration publique devant les remercier de leur courage.

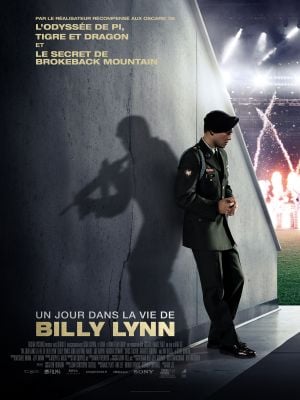

Ce pays gauche et grandiloquent qui s’émerveille devant cet uniforme qui scande leur fierté dans le monde entier. Ang Lee, avec Un jour dans la vie de Billy Lynn ne fait pas un film de guerre, ni même une simple étude de caractère traumatique post guerre, comme avait pu le faire dernièrement Clint Eastwood avec American Sniper mais au contraire, attise la curiosité avec ce personnage de Billy Lynn, devenu héros après être allé secourir un camarade de tranchée sous le feu ennemi.

Non, Ang Lee redistribue les cartes et agence avec intelligence un film qui tente de décrire le double visage du militaire américain et son aura héroïque avec une dualité qui s’avère multiples : l’individualité et la collectivité, sur le sol ennemi ou sur le sol américain, la famille et la famille militaire, l’image qu’il renvoie ou qui lui est renvoyée de lui-même. Il serait assez déroutant et réducteur de dire que l’œuvre d’Ang Lee ne soit qu’un simple film anti militariste tant le réalisateur dévoile une bienveillance assez fine pour les militaires qu’il décrit comme de la chair à canon qu’on envoie se faire tuer pour des raisons parfois insolubles mais dont les spasmes collatéraux renforcent leur sentiment de fraternité.

D’ailleurs, c’est là où le film tire son épingle du jeu : au lieu de tirer à boulet rouge sur les militaires et d’en faire des hommes assoiffés de sang se croyant au-dessus de toute logique morale ou même politique, Un jour dans la vie de Billy Lynn ne réalise pas un film anti guerre, mais prend un chemin de traverse intéressant, parfois proche du faux et de la parodie, et décide de visualiser avec une ironie douce cette Amérique, qui pour le bien d’une démocratie auto proclamée, envoie ses enfants de la patrie sur les champs de bataille alors qu’ils pourraient s’amuser comme les autres sur un terrain de foot.

Et même si le film oscille entre scènes se déroulant sur le front, qui de part ailleurs sont extrêmement bien filmées, et ce retour à la maison dans ses limousines octroyées pour cette tournée « des stades », Ang Lee comprend bien que la guerre n’a pas de frontière et devient même plus difficile à gérer à l’intérieur qu’à l’extérieur. Mais au lieu de nous ressortir le coup du militaire qui dort mal ou qui devient psychologiquement instable et inapte à la communication (le film est plus poignant que cela), la projection du militaire à travers les yeux du peuple, et les enjeux internes de la guerre dans son aspect métaphorique sont l’épicentre du film.

Devant le regard d’idolâtrie de cheerleaders juvéniles ou la reconnaissance du père de famille amenant sa petite famille au stade de foot, Ang Lee dématérialise le militaire pour en faire un paratonnerre psychologique pour toute une nation : sur le front, le soldat est une arme moderne et technologique étant la force de frappe de l’Amérique et sur le sol américain, il est un étendard, un visage qui est un amas de pixel sur l’écran, une marque, une publicité du spectacle qui permet aux américains de se sentir eux-mêmes américains.

Tout est fait dans le but d’en mettre plein les mirettes et de ne servir qu’à la gloire incestueuse du pays : une science de l’Entertainment qui n’a aucune limite, où la soit disante sécurité du monde est remerciée dans un show de Beyoncé, dans un Etat où l’on préfère oublier les morts pour magnifier un héroïsme vain.