Ces derniers temps impatients, certains cinéastes ont investi l’univers carcéral pour en sublimer la condition et les perspectives, y déceler à l’instinct, à l’envi aussi, les fulgurances et éventuelles leçons de vie. Cela a été le cas, rare et déchirant, pour Steve McQueen (Hunger) ou Nicolas Winding Refn (Bronson). À son tour, Jacques Audiard illumine, observe à la verticale de murs gris inexorables, un monde noir d’une implacable violence, s’arrimant corps et âme à un jeune Arabe analphabète, possible prophète d’un genre nouveau, précis et mythique.

La désignation du titre "prophète", adjugé à Malik seul, pourrait venir (mais ce serait là presque trop simple comme toute explication, et en même temps si évident, si poétique) d’abord d’un rêve, des biches élancées dans la nuit, devant nous, sur une route, puis plus tard d’une scène impressionnante (essentielle même à travers le long chemin de Malik vers l’achèvement) qui laisse vacillé, ébranlé, un choc avant tout, un ralenti, et comme une extase dans la mort quand l’animal se tord dans le vent, tournoie dans les nuages, puis retombe enfin sur l’asphalte retourné.

C’est un fait, Malik ressent les choses (le fantôme de sa victime avec qui il parle), prédit, prévient, ce à quoi on lui demande s’il ne serait pas prophète. Et prophète sans doute, partant de rien, comme invisible à la lumière, à ras la terre (le découvrant la première fois, il nous semble sortir d’un autre âge, d’une caverne, hirsute et sale), mais son augure, ses paroles annonciatrices sur la biche, seront là l’unique manifestation de son "pouvoir". Au revers de celui-ci, Malik apprend plus concrètement à apprendre, à s’adapter, il se coule, il pense, combine et s’arrange pour accomplir son ascension de petit caïd respecté, inéluctable dans ses rapports tourmentés.

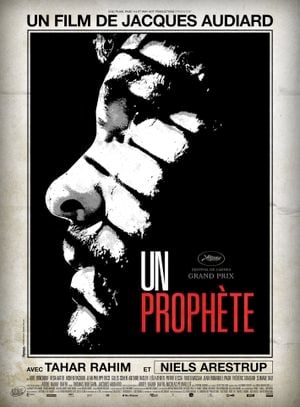

Il y a Tahar Rahim évidemment, de presque tous les plans, jeune premier maltraité, halluciné, transfiguré enfin, mais il y a Niels Arestrup surtout, ogre débonnaire et violent, complètement flippant, vieux brigand archétypal et splendide puis parrain déchu, avachi sur le carreau, misérable roi n’ayant plus que quelques cauchemars pour (sur)vivre. Audiard s’obstine, depuis Un héros très discret, à travailler son style sans même vouloir (se) l’imposer, ses audaces aussi, ses manières et ses élans, les cisèle, les malaxe, les remet en jeu à chaque scène, en question à chaque seconde. Ainsi, brûlantes et initiatiques, les 2h30 d’Un prophète sont constamment sur le fil, écorchées vives parfois par des sursauts de passion enragée (le meurtre au rasoir, la fusillade dans la voiture…).

Oscillant entre le réalisme dur, quasi emblématique, des prisons, et l’onirisme fragile des visions de Malik, de sa perception du monde ou des autres (mais perdant un peu du sombre romanesque de ses films d’avant, surtout Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté), Audiard, fasciné, se plaît inlassablement à filmer les hommes entre eux, à magnifier leurs mouvements, leurs chutes, leur cœur qui bat et leurs mains qui tremblent. Éclairages crus, chorégraphies sans artifice, pas de démonstration ni de discours sociologique, mais le portrait exalté, au plomb, d’un jeune mec que l’on peut croire d’inspiration divine, mais, magnifiquement, ne devenant sous nos yeux qu’un malfrat héroïque, et avec lui toute sa cohorte de dévoués et de fidèles.