"M. Lisbon continuait d'essayer de la dégager, doucement, mais même dans notre ignorance nous savions que c'était sans espoir et qu'en dépit des yeux ouverts de Cécilia et de sa bouche qui ne cessait de se contracter, ce n'étaient que les nerfs et qu'elle avait réussi à s'arracher au monde." (1)

Le chant des sirènes est un piège imperceptible. Suave et fragile, il perturbe la raison et affole l'imagination. On peut l'expliquer par métaphores, symboles ou, lorsqu'il émane d'une prison dorée comme la maison des soeurs Lisbon, par une rumeur insidieuse qui extrapole et juge en toute ignorance. Les observant depuis la maison d'en face, une poignée de garçons recueille de temps à autre des objets divers, devenant sans le savoir les archivistes de leurs secrets. Ces jeunes-filles seront pour eux source de mystère, de désir et de bienveillance, déterminés qu'ils sont à percer leur aura évanescente, à savoir ce qui se trame au fil de leurs murmures.

S'octroyant une présence interdite, ils se font les témoins d'une résignation rendue invisible par la délicatesse de leur féminité naissante. Davantage qu'une énigme, l'histoire des soeurs Lisbon est de celles qui exigent de savoir lire entre les lignes d'un journal intime. Graciles et hors du temps, elles étaient inséparables, comme entravées par un lien du sang devenu une prison mutuelle. Après la tragédie originelle qui scella brutalement leur destin avorté, les quatre soeurs portèrent le deuil de leur cadette avec une dignité inflexible. Aux yeux de tous, elles avaient encore un bel avenir.

"A ton âge on ne connaît pas encore les souffrances de la vie.

-Manifestement Docteur, vous n'avez jamais été une fille de treize ans."

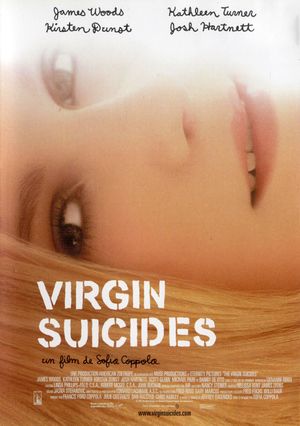

La simplicité du verbe comme signal d'alarme, prononcé par la voix douce d'une petite soeur épuisée de devoir donner le change à une bonne humeur ambiante dont elle ne supporte plus les artifices. Avant sa mort, les cinq soeurs semblaient éternelles, errant entre le mobilier d'un salon bientôt oublié de tous et la majesté d'un vieil orme en fin de vie. Une vitrine aussi trompeuse que le sourire de Kirsten Dunst, mensonge radieux resté lettre morte.

Virgin Suicides n'est pas un film imposant ni un classique du 7ème Art. Ce n'est peut-être même pas un chef-d'oeuvre. Mais c'est clairement le plus beau long-métrage qu'il m'ait été donné de voir dans ma courte vie. Pourtant, je suis un garçon. Soit un intrus, forcément incapable de témoigner autre chose à ces cinq filles qu'une admiration béate et une tendresse infinie.

"A la fin, nous avions des pièces du puzzle, mais de quelque façon que nous les assemblions, des troubles subsistaient, vides aux formes étranges délimités par ce qui les entourait, comme des pays que nous ne pouvions pas nommer". (2)

Le chant des sirènes s'est peu à peu métamorphosé en cri muet. L'orme est toujours là, témoin privilégié de la première tragédie qui aura fait de la demeure familiale un sépulcre en puissance. Face à la pelouse, quatre silhouettes viennent rendre un dernier hommage à ce fantasme évaporé qu'étaient les soeurs Lisbon. Leur jeunesse a disparu en même temps que les jeunes-filles. Elles qui n'ont en fait jamais vraiment existé, écrasées par le poids d'une éducation excessivement rigide, rendues trop faibles pour que leur joie de vivre fasse jeu égal avec leur beauté stupéfiante.

Suivre le chant des sirènes a donné raison aux quatre garçons : ils ont été les seuls à voir qu'il s'agissait d'un appel à l'aide. Mais pas avant que le cortège de rumeurs ne se soit écroulé sous le poids de son inconsistance, et bien après que les jeunes-filles aient succombé aux prémices d'une mélancolie dévorante. Les voilà libérées des obligations terrestres, l'âme enfin en osmose avec un monde extérieur désormais impalpable.

Autant de chimères laissées à l'abandon.

Comme le souvenir déclinant d'un bel après-midi d'été.

Comme l'arrière-goût musqué d'une liqueur de pêche après un premier baiser.

Comme le regard impassible et bouleversant de cinq jeunes-filles depuis trop longtemps privées d'oxygène.

(1) In Jeffrey Eugenides, Virgin Suicides, éd. J'ai lu, 2000

(2) Ibid.