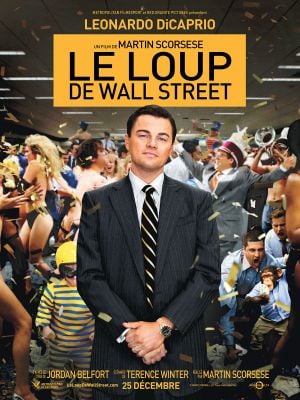

Rendre attachants les êtres détestables, faire de gangsters ultra-violents des figures tragiques qui questionnent l'humain, cela a toujours été le credo de Martin Scorsese. Loin des rues de New-York, le voici désormais dans ses plus hauts buildings, tours de verre où la soif de pouvoir, l'amour de l'argent et la capacité à faire avaler des couleuvres à son prochain sont le nerf de la guerre. Autant de traits de caractère qui définissent Jordan Belfort, personnage central de ce Loup de Wall Street. Pas un mec du genre à se laisser dicter sa conduite...

Jamais à court d'arguments lorsqu'il s'agit de prendre ses sujets à bras le corps, Martin Scorsese se garde bien de faire la leçon à son audience. Ici, c'est le plaisir du spectateur qui prime. Un public que le réalisateur de Boxcar Bertha a toujours tenu en très haute estime, lui fournissant une forte dose d'émotions complexes qu'il lui laisse le soin de démêler ensuite (l'inoubliable plan final de Gangs of New-York, dont les accents sépulcraux en décuplaient la portée thématique, reste un sommet en la matière).

Monument d'agressivité visuelle et verbale, Le Loup de Wall Street fonce tête baissée dans tout ce qui lui tombe à portée de caméra, son architecture scénaristique en forme de fresque moderne fonctionnant davantage par addition (plus de putes, plus de fric, plus de came, plus de cul, plus de personnages, plus de réparties cinglantes, plus de pétages de plombs...) que par souci de confort. Laissant de côté les vertigineux crescendo dramatiques qui ont fait sa gloire (la pyramide de cadavres au-dessus de laquelle surnageait le héros des Infiltrés, ou encore le climax sacrificiel de Taxi Driver), Scorsese embraye sur une fiction carriériste dont la gourmandise, le sens du rythme et l'énergie harassante laissent la concurrence loin dans le rétroviseur.

Pas étonnant que Brad Pitt se soit battu pour en obtenir le rôle principal tant chaque scène du Loup de Wall Street est une invitation à se surpasser en tant que comédien. Lâchant du lest comme jamais, le réalisateur et son complice DiCaprio se sont sans doute donné le mot en amont du tournage : Le Loup de Wall Street sera excessif ou ne sera pas. Donnant de sa personne comme jamais auparavant, le comédien livre une performance dont la précision et la justesse font miraculeusement jeu égal avec l'hystérie de son personnage, démultipliant dans la foulée la force des scènes où il apparaît. Quasiment toutes celles du long-métrage en fait, portrait à cent à l'heure d'un jeune courtier qui fera d'une ribambelle de losers les nouveaux rois du secteur. Version golden boy du Scarface de De Palma, Jordan Belfort ressemble d'ailleurs à un Tony Montana de la haute finance. Soit un petit malin hyperactif qui, contrairement à l'immigré cubain de Brian De Palma, n'a aucun passif politique douloureux qui expliquerait son idéologie et qui par la même se refuse à assumer son statut de criminel, troquant ainsi la chemise ouverte contre un costard-cravate au-dessus de tout soupçon.

Tournant le dos à tout ce qui pourrait lui permettre de viser un public familial qu'il a discrètement réussi à conquérir avec Hugo Cabret à Noël 2011, le metteur en scène n'en rate pas une pour mordre à pleines dents la vulgarité dans laquelle se vautrent les protagonistes de ce formidable tour de manège. Rien de plus énervant qu'un film supposé dénoncer ce qu'il incarne en réalité. Superbement dynamité par deux géants de l'industrie hollywoodienne, Le Loup de Wall Street se garde de nous faire la leçon : il colle aux basques de son courtier avide en faisant péter tous les compteurs, alignant ses travers, ses ambitions, ses faiblesses et le grotesque des situations où il se fourre, armé d'une irrépressible envie d'aller toujours plus vite et toujours plus loin en 3h de plans sauvages, virtuoses et méchamment bien gaulés.

Avec, à la clé, un long-métrage qui contourne toute idée de rédemption ; notion pourtant chère au cinéma de Scorsese et ici brocardée par une conclusion glaçante de lucidité. Le pognon est partout. Il a pignon sur rue. Il fluctue, s'amasse, fond comme neige au soleil, se déplace sans cesse et fait tourner le monde. Mais l'argent n'est pas un mal, semble nous dire Le Loup de Wall Street. Tout dépend comment on le gagne et comment on le dépense. Et ce n'est pas demain la veille que je vais me sentir coupable d'enrichir Scorsese en payant mon ticket pour 3h de cinoche aussi ébouriffant.

Grisant, à mourir de rire, constamment jouissif dans sa mise en forme, bourré de situations over-the-top et de dialogues orduriers à faire pâlir Eric Cartman, animé par un casting hallucinant, Le Loup de Wall Street a l'intelligence de donner le change à l'univers qu'il dépeint. A la course au pognon qui fait courir son microcosme, Scorsese répond par une opulence visuelle et un humour qui mitraillent tous azimuts, façon Casino. Chose qui n'empêche pas ça et là quelques pointes de cruauté, comme ce passage tétanisant où le montage résume en une poignée de plans l'existence d'un collègue trader, passant directement de son mariage à son suicide. Un grand moment parmi tant d'autres à mettre au crédit de la géniale Thelma Schoonmaker, monteuse attitrée de Scorsese depuis ses débuts et ici meilleure alliée du cinéaste pour donner au script toute la fièvre qu'il méritait.

Le portrait grandiose d'un magnifique et odieux winner en somme, self made man que même le titre du film tourne en dérision, les loups étant connus pour vivre en meute alors que l'authentique zoo dépeint par Scorsese a tout d'une jungle impitoyable. En témoignent l'utilisation symbolique des animaux lors de l'introduction, tout comme ce clin d'oeil dialogué au Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning. Attaché comme souvent à un point de vue unique, Scorsese s'autorise en prime quelques apartés face caméra particulièrement ludiques. Des parenthèses à l'ironie mordante, tout comme ce dialogue entre Belfort et l'agent du FBI chargé d'enquêter sur ses revenus lorsque le second vient visiter le premier sur son yacht bling bling. Un échange dialogué époustouflant qui expose ouvertement la façon de penser de Belfort, le courtier expliquant sans sourciller que, selon lui, la valeur sociale d'un individu peut se mesurer à l'aune de celle de son compte en banque.

Pas évident de donner envie de passer trois heures en compagnie d'un tel homme. Habité par une jeunesse insolente, Scorsese nous fait carrément redouter l'apparition du générique de fin.

Merry fucking Christmas, Martin : même arrivé au sommet d'Hollywood, tu continues de traiter tes spectateurs comme des rois. Et ça, c'est ce qui s'appelle avoir la classe.