A Bittersweet Life fait partie de ces films qui devraient être, dans leur genre, vus en premier pour qu’on puisse les honorer entièrement ; désormais entouré de toute une multitude de comparses, il a un peu du mal à se détacher des productions prestigieuses venues du pays du matin calme.

Le scénario ne va en outre pas contribuer à le faire : ligne basique d’une vengeance, un homme de main se retrouvant chassé par ses employeurs et déterminé à les éliminer les uns après les autres. Assumé, le caractère éculé de l’intrigue est évidemment un prétexte à des séquences de bravoure.

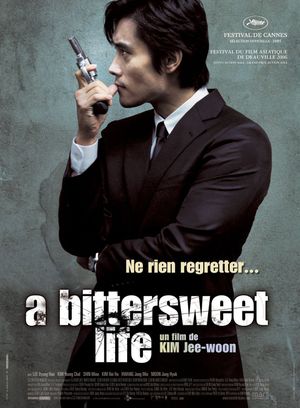

Il faut bien reconnaître que dès les premières minutes, le film suinte autant la classe qu’une pub pour berline allemande : ville nocturne, légère contre plongée, baston sans modifier un pli d’une chemise blanche immaculée, le cahier des charges est établi. Notre BG asiatique qui parvient à combiner la finesse d’un mannequin à la résistance d’un Transformer va, sans décocher un seul sourire, préserver l’apparente innocente jeune femme et faire leur fête à toutes les mafias locales.

Comme souvent dans le cinéma coréen, c’est dans la puissance de certaines séquences maîtresses que se loge l’intérêt du film, résolument formaliste : l’évasion de son lieu d’exécution, par exemple, à coup de briques ou de planches de palettes, annonce la radicalité brute de The Raid avec un bonheur certain.

On peut mettre de côté le lyrisme sucré de certaines séquences, allié à l’increvabilité (j’invente des mots si je veux, merci) un brin lassante du lascar, qui n’en finit pas de ne pas mourir sous la pluie de balles, quand bien même le mobilier autour de lui est depuis longtemps réduit à l’état de gravas passé au tamis. Alors oui, la femme est loin d’être la victime éplorée de jadis (Cf. The Killer de John Woo, par exemple) et la fin nous sauve de la bluette totale, et tout cela est formellement maitrisé. Il n’était cependant pas nécessaire de nous en servir pour deux heures bien tassées, et sur le thème de la violence, quitte à choisir, autant ne pas faire de quartier : le lyrisme drôle et daté de l’ainé Woo, ou la tatane minérale du petit nouveau Gareth Evans feront davantage l’affaire.

(6.5:10)