C’est l’histoire d’un garçon qui pense à la mort et d’une jeune femme qui n’y pense pas.

J.L.G.

(Passer pour un plaisantin, un farceur, voire un imposteur, voire même un cinéaste totalement incompétent, ignorant des règles les plus élémentaires de la syntaxe du cinéma, à l’image d’un Ed Wood et de ses faux raccords, Godard pourrait bien avoir fait tout ce qui était nécessaire et même plus, pour s’exposer à toutes les critiques possibles – s’asseoir sur le scénario, si tant est qu’il y ait eu un scénario, et multiplier les ellipses, les coq-à-l’âne, les sautes d’images, les jump cuts … Au fond, Il l’aurait bien cherché.)

Pas si simple, évidemment.

Au sein de la Nouvelle vague naissante (mais pas vraiment définie, si ce n’est par ce qu’elle ne veut pas), Godard se distingue immédiatement de Truffaut, Chabrol et des autres par sa radicalité. Les autres travaillent toujours sur des récits relativement classiques, chronologiques, certes désormais centrés sur un point de vue et plus sur une succession d’événements posés de l’extérieur, et avec une perception renouvelée du temps … Mais Godard, immédiatement, va beaucoup plus loin.

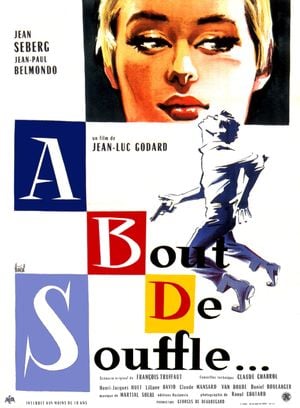

Il s’assoit, on l’a vu, sur le récit écrit – attribué à François Truffaut pour A bout de souffle, ce qui devait essentiellement constituer un argument commercial après le succès des Quatre cents coups, et rien de plus. Godard se débarrasse ainsi de toutes les références narratives classiques – on ne sait à peu près rien du personnage, rien de son passé ni de ses projets (il vole des voitures …), il vient de Nice ou de Monte-Carlo (qu’y a-t-il fait ?), projette de se rendre à Rome (pour y faire quoi ?) … Sa relation avec les femmes ne semble guère plus explicite : il vole une première voiture avec l’aide d’une complice (aussitôt oubliée), pour se rendre chez une nouvelle amie (aussitôt oubliée), avant de nouer avec le personnage de Patricia / Jean Seberg une relation « stabilisée » (?) qui va réorienter le film. Ses amis, ses relations, ses complices portent des noms exotiques (Antonio Berrutti, Carl Zubart, Tolmatchoff …) pour respecter les codes du film noir, mais on n’en sait pas beaucoup plus sur eux ni sur leurs activités, et ils ne font d’ailleurs que passer. On a compris – le scénario, la ligne narrative, sont explosées. Et c’est la mise en scène, la réalisation qui vont désormais dire le récit. Le « cadre » est posé.

On va commencer, provisoirement sans doute et pour mieux les retrouver ensuite, par faire un sort aux figures de style controversées ; Godard connaît, évidemment, la grammaire du cinéma. Et il fait mieux que la connaître ; il sait que ce sont les écarts par rapport à la norme, jusqu’aux fautes de langue délibérées à condition bien sûr qu’elles ne soient pas gratuites (et encore, la gratuité peut aussi faire sens, pour la tonalité du récit par exemple, et Godard sait aussi en jouer) qui vont précisément marquer les temps forts du récit – la langue, la forme si l’on veut au service du sens.

Et le recours à ces figures, contrairement à ce qui avait été d’abord suggéré, est totalement maîtrisé et même immédiatement évident. Les faux raccords qui accompagnent la marche de Patricia dans la rue, devant le café, juste avant qu’elle ne téléphone pour dénoncer Michel Poiccard / Belmondo, qui rendent son parcours impossible à suivre, font écho à ses allers-retours dans l’appartement, et traduisent évidemment (et de la meilleure façon), la confusion totale de son esprit à ce moment-là. Et même lorsque la justification de la figure controversée peut sembler moins évidente, comme les sautes d’images du parcours en voiture (avec élimination systématique du contrechamp portant sur l’homme / conducteur pour ne retenir que les images successives de la passagère), et d’autant moins évidente que Godard en rajoute dans son commentaire décalé (« c’était seulement pour gagner du temps ! »), il reste que l’effet obtenu, saisissant, tient à ce que cette succession d’images en ligne brisée a pour effet de magnifier la beauté de Jean Seberg, mieux que ne l’aurait fait tout gros plan prolongé ;

On peut dès lors, et rapidement, rappeler quelques unes de ces figures « décalées » :

• les ellipses : dès le début du film, Belmondo / Poiccard filant à travers champs, avant de se retrouver dans une grande avenue parisienne au sortir d’un taxi ; avec veste et chapeau, puis en chemise, puis avec chapeau et veste … Les ellipses participent évidemment d’une perception non linéaire du temps, centrée sur la perception du seul individu et de ce qui lui importe.

• Les sautes d’image, les faux raccords, les jump cuts, formes spécifiques d’ellipses très brèves avec le retrait de plusieurs photogrammes, comme dans l’exemple déjà signalé du parcours en voiture dans Paris, ou encore lors de la conversation entre Patricia et son employeur, dont le cigare, sans solution de continuité se trouve brusquement allumé et largement consumé.

• Les bifurcations inattendues, qui toutes traduisent le bouillonnement de la vie qui s’invite constamment dans la trame narrative : des personnages ou des voitures entrant dans le champ pour en sortir sans autre implication ; ce sont aussi des actions parasites, apparemment sans aucun lien avec l’action centrale, comme un homme victime d’un accident de la circulation et sur le point de mourir ; ou encore des hiatus brutaux entre deux séquences comme le long segment consacré à une interview d’un écrivain réputé (interprété par J.P. Melville …) là encore sans lien clair avec l’intrigue principale …

• Les coq-à-l’âne, quand ces bifurcations portent à présent sur les dialogues, avec à nouveau de singuliers hiatus – comme dans ce dialogue, où la phrase centrale, totalement décalée, prend un tour presque surréaliste :

- Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin … Et toi ? Tu choisirais quoi ?

- Montre tes doigts de pied. C'est très important les doigts de pied chez une femme. Ne rigole pas. Le chagrin c'est idiot, je choisis le néant, c'est pas mieux. Mais le chagrin c'est un compromis. Je veux tout ou rien.

• Les private jokes, les clins d’yeux, entre Godard et lui-même, la rencontre avec le vendeur à la criée proposant à Michel Poiccard un exemplaire des … Cahiers du cinéma et qui se fait rabrouer assez brutalement par celui-ci (-Vous n’avez rien contre les jeunes ? – Je n’aime que les vieux !) ; ou encore la (les) présence(s) de Godard lui-même dans le film, le temps de jouer le rôle d’un passant qui va dénoncer ( !) Michel Poiccard à la police, ou d’intervenir en voix off lors de la conférence de presse de J.P. Melville, ou pour lire un (beau) poème d’Apollinaire …

• Le (pseudo) son direct – en réalité la prise de son n’est pas effectuée en direct mais assurée après le tournage … où les techniciens s’efforcent alors … de restituer les bruits parasites de la rue … et de la vie pénétrant dans le film.

Tous ces effets de style pourraient se révéler ponctuels, voire anecdotiques, être tenus pour des affèteries, des tics et des trucs d’un cinéaste prétentieux, alors même qu’ils finissent par affecter le sens profond du film.

Godard, on l’a déjà dit, ne s’intéresse guère au récit linéaire, à la succession des événements, des péripéties que l’on retrouve dans tous les schémas narratifs classiques. Il n’y a d’ailleurs que très peu d’événements (et très brefs) dans le film : deux coups de feu (un déclencheur, un conclusif), deux agressions très ponctuelles (dont une tenant essentiellement de la citation) et c’est à peu près tout. Godard en réalité ne s’intéresse qu’à ce qui se passe entre deux actions, non pas celles-ci en tant que telles, encore moins leur conclusion – mais bien plutôt le parcours, le mouvement, presque abstrait qui existe entre les actions. A bout de souffle est presque un road movie, un film de fuite, mais qui fait du surplace. On ne sait pas exactement ce que fuit Michel Poiccard, encore moins où il veut aller (sans doute nulle part), mais on suit longuement ses parcours, à pieds, en voiture surtout, et le plus souvent à très grande vitesse – dans sa première fuite (après le premier vol de voiture), dans son dernier parcours en taxi où il plantera d’ailleurs le chauffeur sans payer (après lui avoir constamment répété qu’il devait rouler plus vite). Et son ultime course, titubante et peu rectiligne dans une rue parisienne finit aussi par évoquer un fragment de ballet. Tout se passe comme si Godard tentait de filmer, le mouvement, l’énergie, la vitesse, une quasi abstraction, un peu à la façon des toiles d’Hans Hartung. Le mouvement, la vitesse, la vie qui l'intéresse infiniment plus qu'un récit ordonné.

La vie, ou plus exactement, comme il parviendra à le dire bien plus tard, de façon encore plus explicite et définitivement maîtrisée, dans son second premier film (et son meilleur film sans doute) – Sauve qui peut (la vie) et dans ce "sauve qui peut", on retrouve aussi un souffle qui s'épuise.

Tout est dit, effectivement, dès le titre du film. A bout de souffle, où l’impossibilité d’aller au-delà d’une certaine dépense d’énergie, la grande fatigue et la chute, inévitable, au bout de la course. Les chutes (au double sens du terme) sont d’ailleurs très semblables dans A bout de souffle et dans Sauve qui peut (la vie) – une chute brutale sur l’asphalte d’une route, avec un dernier mot déconcertant.

A bout de souffle, de façon encore empirique mais déjà très élaborée développe une véritable philosophie de la vie – avec tous les grands thèmes dès lors incontournables dans l’œuvre de Godard (et qui, définitivement conceptualisés deviendront les titres explicites des chapitres dans Sauve qui peut (la vie) :

• L’amour impossible et la mort – et aussi leur perceptions, très dissemblables entre la femme et l’homme : celui-ci, on l’a vu, est constamment dans le mouvement et dans la fuite jusqu’à l’épuisement. La femme recherche une manière de stabilité, et c’est l’unique raison pour laquelle elle va finir (avec ou sans passion ?) par le dénoncer ; L’amour total entre Michel Poiccard et Patricia s’exprime dans un lyrisme indéniable, mais totalement dépourvu de pathos – aucune effusion sentimentale, aucune outrance, aucune crise expressive, aucun cri ni aucune larme, mais plus simplement quelques gros plans magnifiant les visages ou soudant les corps. Il n’en faut pas plus. Dans cet affrontement perdu d’avance entre l’amour et la mort, la dilatation du temps joue un rôle essentiel : entre les temps répétés de course et de fuite, il y a aussi des pauses prolongées et bavardes, comme la très longue séance dans la chambre où le temps s’est immobilisé (et qui peut , surtout au début du film, générer un sentiment de durée et d'ennui) : ils parlent, parlent encore (avec des propos bien oiseux), font l’amour hors champ, parlent, parlent encore. Le temps s’étire, et cette pause, cette illusion de stabilité, c’est aussi l’illusion d’un amour possible entre deux fuites. Mais face à cette impossibilité (que la fuite évidemment ne peut résoudre), la mort est omniprésente. A bout de souffle est ainsi, à intervalles réguliers, la chronique d’une mort annoncée : dans la rencontre apparemment gratuite avec l’accidenté de la route, à travers une citation de Lénine sur laquelle la caméra s’attarde longuement (« Nous sommes tous des morts en permission »), dans le choix de l’ultime concerto de Mozart, et dans ce dialogue, essentiel, prononcé lors de la longue séquence de la chambre, à partir d’une citation de William Faulkner que nous déjà évoquée ... Le chagrin, c'est idiot, je choisis le néant ...

La vie sous le signe du panache et de l’échec, et tout est dit.

• La vie et l’art : recréer la vie, celle de ces espaces intermédiaires que le spectateur en temps ordinaire ne voit pas, c’est aussi attraper au moment où ils se présentent, tous les fragments artistiques qui parviennent à s’y glisser et à la magnifier. Dans A bout de souffle, comme dans de nombreuses œuvres de Godard (on songe à l’étonnante reconstitution des grands tableaux dans Passion), les citations les références se multiplient, envahissent l’espace vital des personnages, les inscrivent dans d’autres espaces où la vie se trouve exaltée :

Le cinéma tout d’abord, avec les affiches, partout, constamment, l’entrée dans les salles pour assister à un film, ou fuir à nouveau, on aura ainsi droit à des fragments de Tout près de Satan, Plus dure sera la chute, Hiroshima mon amour, le Mystérieux Docteur Korvo, Westbound, avec un faux dialogue en voix off (des extraits de poèmes d’Aragon et d’Apollinaire), des photographies de Bogart, une conférence de Jean-Pierre Melville et même la reprise, quasiment en plagiat d’une scène de la Femme à abattre (Raoul Walsh), avec l’agression d’un quidam dans les toilettes d’un café.

La peinture, déjà, avec de multiples références, notamment dans la chambre, quand la caméra s’attarde sur des œuvres de Renoir, de Picasso, de Degas, plus encore la littérature, entre une citation déjà largement commentée de William Faulkner, une citation de Dylan Thomas, une de Lénine elle-même extraite d’un ouvrage de Maurice Sachs, ou encore les extraits, dit en voix off de poèmes d’Aragon ou d’Apollinaire (Cors de chasse in Alcools).

Toutes ces citations n’ont rien d’ornemental, encore moins de « postmoderne ». On n’est pas dans un monde où tout aurait été dit et où il ne resterait plus qu’à citer des extraits du passé – mais on circule au contraire dans une forêt de signes, tous révélateurs d’un monde plus grand que l’univers ordinaire où les personnages de Godard ne font que passer. Godard va même jusqu’à citer … son œuvre future, à travers un blason qui n’est pas sans annoncer la scène culte du mépris - Tu aimes mieux mes yeux, ma bouche, ou mes épaules ?

• Le langage : autre obsession de Godard, et jusqu’à son film le plus récent, le langage omniprésent, source de pièges multiples, de ratés et de décalages dans la communication, mais aussi de jeux avec lesquels le génie humain peut aussi se défendre, mettre à distance, désamorcer, lutter contre le drame, la peur, la fatigue, garder aussi le contrôle et le plaisir … du dernier mot … Le jeu ici revêt ici des apparences multiples, depuis les coq-à-l’âne déjà évoqués jusqu’aux citations et surtout aux mots d’auteurs, aux aphorismes permanents comme toujours chez Godard, horripilants, profonds ou oiseux (oiseux le plus souvent), gratuits, ou pas. Il serait vain d’en faire un relevé exhaustif, on s’en tiendra à un petit florilège

Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me fait plaisir.

Je ne sais pas si je suis triste parce que je ne suis pas libre, ou si je ne suis pas libre parce que je suis triste.

Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée.

Les français disent toujours une seconde pour dire cinq minutes.

Les dénonciateurs dénoncent, les cambrioleurs cambriolent, les assassins assassinent ... les amoureux s'aiment …

(Sans oublier l’accumulation de toutes les maximes, d’un intérêt très inégal délivrées lors de la conférence de Jean-Pierre Melville (mon plus grand désir ? devenir immortel et puis mourir…)

Il y a sans doute beaucoup de gratuité dans cette accumulation, mais là aussi, comme dans la vie, les mots finissent par se glisser, sans y paraître dans les interstices du récit ; dans la fameuse conférence du romancier : «Qu'est-ce qui est le plus moral un homme : qui abandonne ou une femme qui trahit ? La femme qui trahit", ou le fameux poème de Guillaume Apollinaire, Cors de chasse, récité en voix off par Godard lui-même

Notre histoire est noble et tragique

Comme le masque d’un tyran

Nul drame hasardeux ou magique

Aucun détail indifférent

Ne rend notre amour pathétique.

C’est beau comme un résumé d’A bout de souffle.

Mieux – les ratés dans la communication, quand elle, patricia, régulièrement bute sur les mots et sur leur signification, sollicite une explication (mais sans vraiment s’en inquiéter) : c’est quoi …? et cela jusqu’à l’ultime fin – « C’est quoi dégueulasse ? », ultime raté, qui permet d’éviter tout jugement de valeur, tout effet mélodramatique. Il ne reste alors, mais c'est essentiel, que le plaisir du dernier mot.

Un mot, simplement, sur les deux comédiens avant de prendre congé. Là encore l’originalité de leurs compositions (dont il est impossible de dire si elles sont bonnes à partir de critères classiques, « réalistes ») passe par l’ironie permanente de Godard. Leurs personnages ne sont pas vraiment sympathiques, souvent indifférent, volontiers misogyne, délibérément fruste (mais pas toujours) pour Belmondo / Poiccard, presque encore plus indifférent (son sourire …) pour Jean Seberg / Patricia. Demeurent, essentiellement, profondément, sa gouaille à lui, sa beauté à elle, et leur fusion irrésistible pour un lyrisme inédit. Ils sont excellents.

Il est temps d’arrêter ce qui risque de tourner à la thèse approximative ou à la purge. Godard, dès son premier film, a posé les bases de tout son cinéma et sans doute d’un nouveau cinéma. A bout de souffle, à entendre au sens premier, celui de l’essoufflement du héros au terme de ses courses insensées, mais à comprendre aussi comme une allusion, très directe à un vieux cinéma fatigué, et comme un souffle nouveau – the wind of change. Godard vient d’inaugurer, pour le meilleur et pour le pire, l’ère de l’image-temps qui sera conceptualisée par Gilles Deleuze. Il parviendra à en tirer la quintessence au moment de Sauve qui peut (la vie). Mais il s’égarera aussi parfois, souvent, dans des essais très formels, très gratuits et très abscons. Et dans « abscons », on entend …