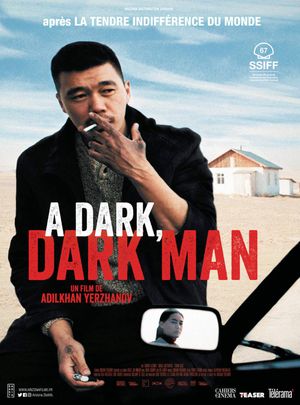

Un cinéma venu d’ailleurs qui nous livre une chronique de son monde sans oublier pourtant des références qui nous rappelle des cinémas bien plus connus à nos yeux, attise instinctivement notre curiosité de voir mis en scène une culture qu’on ignore. Mais celle-ci s’oublie finalement dans A Dark, dark man quand l’histoire prend le pas et nous immerge dans un univers au contraire bien à lui. En effet le réalisateur déjà bien expérimenté mais peu connu en Europe Adilkhan Yerzhanov nous livre ici un film noir en pleines plaines de western et décrire ainsi une illustration de tout un pan de vie de la police locale totalement corrompu au travers de Bekzat. Celui-ci est un jeune policier mais déjà bien intégré dans le système marginal local, celui-ci est d’ailleurs chargé d’étouffé une affaire de meurtre sur des enfants, mais la pression de la pègre locale et d’autre part d’une journaliste envoyée par le gouvernement va le mettre en grandes difficultés.

Mais ces épreuves sont pourtant bien lentes à se dérouler dans ces longues plaines de l’immense pays qu’est le Kazakhstan où tout le monde y est bien trop figé pour ne pouvoir espérer les dépasser. Le film partage en effet un point de vue très observateur sur sa société, d’une part en demande de changement, et de l’autre qui l’attend tout en essayant de survivre de manière à rester en marge de cette dernière. Le film permet de voguer entre humour cynique et très noir avec un ton plus sérieux et critique sur ses personnages ainsi que les idéaux qu’ils défendent. L’ambiance de A Dark, dark man reste alors la même tout le film à l’image de ses personnages qui ne bougent que très peu, guère plus que le cadre lui-même de la caméra ne semblant pas vouloir s’enlever de son trépied.

Mais cet effet de style fonctionne, on ressent belle et bien toute l’immensité inépuisable du lieu, le calme inébranlable qui l’habite et qui touche l’âme des personnages, où seuls ceux ne participant pas aux codes du monde que l’on voit contrastent avec toute l’ambiance mise en place. En effet, de cette mouvance de la journaliste, de l’homme manifestement malade et de la fille qui l’accompagne au sein de l’univers totalement perdu des corps figés d’une ambiance à la Jean-Pierre Melville, ressort une poésie inouïe à voir, à ressentir, et un attachement pour ce monde qui n’a d’égal que son hostilité.

Les autres personnages sont perdus, fixes, rappelant inévitablement la mort, elle qui rode tout le long du récit et guette chacun de ses éléments qui eux tentent de survivre tel des zombies à leur propre mode de vie. Ils sont effet perdu dans leurs actions, au sein de leur environnement, et même parfois dans le cadre lui-même tant l’effet de style du film reviens encore et toujours. À vouloir insérer ses personnages dans une grandeur toujours plus importante jusqu’à parfois se copier un peu, en se conformant à un modèle bien précis tout du long et ne pas céder à plus de parcimonie. Cette perpétuelle recherche de former presque un tableau qui fait sens à l’histoire quasiment à chaque plan fonctionne très bien toutefois et participe pleinement à l’ambiance très singulière du film. Mais on ne peut cependant passer à côté de ce ventre mou malgré toutes les qualités évoquées. Le style du film nous marque mais est présent absolument de bout en bout, provoquant indéniablement un sentiment d’habitude, une redondance des plans, la créativité se tasse, l’ingéniosité des plans nous lasse. La singularité du film finit par être son défaut jusqu’à provoquer un ennui qui n’atteint pas vraiment l’aspect positif et même très sympathique du film, mais perd quelque peu le spectateur dans son message à un moment donné.