Abracadabra, Mao Tse Toung, Che Guevara !

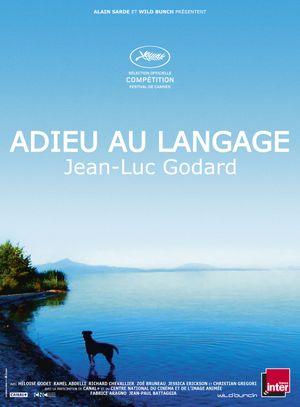

Lauréat ex-aequo du Prix du jury au dernier Festival de Cannes, le dernier film de Jean-Luc Godard suscitait les fantasmes les plus fous. Tourné avec une variété de caméras allant de la pire vidéo lo-fi au numérique HD le plus lisse, en 3D, en couleurs et noir et blanc, l'objet était source de convoitise, de moqueries et d'effroi.

Pour commencer, oubliez tout ce que vous avez pu entendre au sujet de ce film ou de son histoire. Il faut y aller l'esprit vide de tout préjugé - c'est difficile - et simplement se préparer à recevoir une gifle inouïe et à double tranchant. Car le film est aussi frais que douloureux, brillant et novateur par moments, énervant et poseur à d'autres. Inégal, en somme. Mais l'essai est plutôt convaincant dans l'ensemble et ferait (presque) oublier l'horreur sans nom que fut "Film Socialisme" à Un Certain Regard il y a déjà quatre ans.

Nul besoin de résumer le semblant d'histoire qui nous est présenté. Le film se refuse à la narration dans ses grandes lignes et on ne retrouve que quelques personnages de loin en loin : un professeur de philosophie, des étudiants, des allemands en colère, et surtout un couple adultère et un chien, celui de Godard. Vu de loin on retrouve donc le cinéma d'antan du cinéaste, des histoires d'amour et de mort sur fond de déconstruction formelle, de collage et de citations multiples, empruntées tant à l'Art qu'à la culture de masse. Ce qui change bien sûr, c'est le dosage. Ici le récit est laissé de côté au profit du collage, un de ceux qui restent et qui vous étouffent, implacable. Ca commence fort, par des jeux attendus sur les lettrages chers au cinéaste, sur le montage son (peut-être, avec la 3D, la plus grande qualité du film), sur une recherche permanente de l'invention, pour la beauté et la vanité du geste.

Mono, stéréo, murmures, hurlements, bruits, soupirs, silences, voix, musiques, bribes, extraits, tout se mélange, se confond et se superpose. Beethoven, Tchaïkovski et Schönberg surnagent dans quelques séquences intrigantes, parfois étonnamment belles et émouvantes. La 3D est poussée jusqu'aux limites de ses potentialités, l'image étant souvent diffractée à l'extrême, à en faire mal aux yeux qui peinent à faire le point, produisant des effets de relief comme on en avait jamais vu. Quelques plans ahurissants jouent à détraquer notre cerveau et sa perception : une caméra reste fixe pendant que l'autre panote, la 3D se déforme, l'image devient explicitement double, simultanée. Un oeil voit une image, le second l'autre. Les deux ne peuvent supporter ce qui devient presque un tableau de Bacon ou de Picasso, des carcasses plus que des corps, nues, déchirées. Dans ces quelques moments de grâce douloureuse, le cinéaste délaisse ses bons mots (parfois brillants, d'autre fois insignifiants) pour se concentrer sur la matière même de l'image, nécessairement faussée au cinéma. La 3D où le nouvel outil de mise en évidence de la duperie sur le réel du spectacle cinématographique.

Une fois ce postulat en tête, on prend alors du plaisir à se perdre dans une trame décousue d'amour à mort, de zéro et d'infini, de chien errant. Sur d'autres écrans passent des classiques (Metropolis de Lang, par exemple), on lit de la philo et on parle de caca avec la plus naturelle simplicité. On pioche à tout va ce qui nous plaît ou nous dérange, le bon et le mauvais, le profond et l'imbécile. Le film a le mérite et la justesse de durer à peine plus d'une heure - plus aurait été trop épuisant pour nos organes sensoriels - et de ne pas trop prétendre à faire vraiment sens. Une nouvelle fois, Godard montre qu'il est capable de renouveler son art, voire l'Art tout court, et de proposer de nouveaux régimes d'image et de narration. Le résultat est un film-brouillon qui se veut comme tel, un véritable puzzle-esquisse, où chacun est libre de voir le film qu'il veut (une romance, un essai philosophique, un documentaire sur son chien), certes un peu inabouti, mais bluffant.