C’est un OVNI, incontestablement. Pas seulement un OVNI dans la filmographie de Chabrol, ce qui serait déjà intriguant chez un cinéaste aussi cohérent que lui, mais un OVNI tout court. Et un OVNI à ne PAS essayer d’identifier si on ne veut pas en écorner la magie, car c’est bien de magie qu’il faut parler ici.

Il est passionnant, mais rarissime, qu’un réalisateur s’approprie un auteur sans se montrer scolaire ou le trahir, et en restitue totalement l’esprit tout en restant totalement lui-même. C’est cette alchimie qu’ont réussie Gilliam avec Orwell (« Brazil ») et Chabrol avec Carroll (« Alice ou la dernière fugue »), et à vrai dire, je ne vois pas d’autres exemples. Donc ici c’est bien du Carroll, avec sa logique imperturbable, et c’est bien son monde, avec ses personnages saugrenus et ambigus et sa surréalité générale, mais aussi c’est bien du Chabrol, car le conte est macabre et le monde est labyrinthique et angoissant. Et ce qui est magique, c’est que l’objet filmique qui en résulte n’est pourtant ni du Carroll ni du Chabrol.

Bien sûr, la fin est facile à deviner, mais on n’est pas dans un film à twist. Bien sûr, les allusions cinéphiliques abondent, mais elles sont l’ombre pour laquelle il ne faut pas lâcher la proie, sous peine de passer à côté du mélange d’émerveillement et de malaise qu’« Alice » dispense si on consent à le regarder avec des yeux d’enfant adulte. Non, il faut se laisser emporter, sans chercher à faire le malin.

Sobre, minimaliste, plus étrange que fantastique (et ça aussi, c’est rarissime), baignant dans une réalité décalée, « Alice » est aussi un film ludique que l’on suit comme une enquête sans criminel, un jeu de piste sans but. Son rythme flâneur dans une nature très… naturelle est ainsi régulièrement ponctué par des scènes d’autant plus marquantes qu’elles sont discrètes et elliptiques : la bacchanale impromptu au restaurant dont l’un des participants meurt tout à coup ; ces oiseaux lâchés par un enfant qui n’a rien d’enfantin et dont l’un va voleter partout dans une pièce avant d’être vu mort au premier plan tandis qu’Alice rampe sur le sol derrière lui ; et surtout – surtout - la pendule asthmatique qui est « cassée » (dixit Carmet), mais progresse néanmoins de dix minutes qu’on devine être le temps qu’aura mis Alice à agoniser.

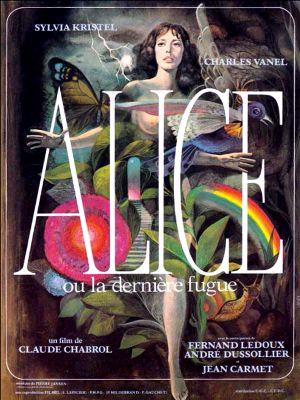

Malgré tout, « Alice » souffre de quelques défauts, ponctuels mais gênants : la scène de nu gratuite parce que l’actrice, c’est Sylvia Kristel, la musique envahissante et redondante là où le silence aurait bien mieux traduit le malaise, et l’explication bavarde et superflue de Charles Vanel à la fin, alors que jusque là les dialogues s’étaient caractérisés par la concentration, la suggestion et l’économie de moyens. Autant de lourdeurs qui jurent dans la subtilité générale.

Le film était presque parfait.