Annie Hall marque une rupture très nette dans la carrière de Woody Allen, et inaugure le cycle de ses meilleurs films, où s’affirmera une patte unique, mélange d’un humour singulier, d’une réflexion désenchantée sur les relations de couple, et d’une poésie filmique sans pareille.

La rencontre avec Gordon Willis, chef opérateur (notamment de la saga du Parrain) est déterminante : le cinéaste atteint une nouvelle maturité, et comprend que les ressorts de l’écriture ou de l’esthétique ne sont pas simplement inféodés à l’efficacité éphémère d’un gag. L’obscurité peut prendre sa part dans l’œuvre, et c’est celle qu’il ira aussi exploiter dans l’alter ego qu’il s’est créé : s’il reste toujours aussi drôle dans ses maladresses, sa logorrhée, ses angoisses et sa paranoïa sur l’antisémitisme, c’est également un être fragile, qui transporte avec lui la mémoire d’une enfance haute en couleurs, une culture (juive, philosophique, littéraire, cinéphile) qui le porte et un lot de médiocrités qui l’empêche d’être aussi aimable qu’il le souhaiterait.

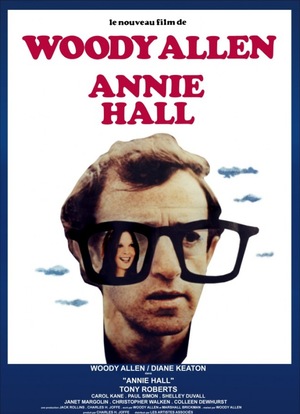

L’équilibre parfait est ici atteint entre les ressorts de la comédie et les détours subreptices par une tristesse incontournable. Allen délaisse les gags purs de ses débuts pour une écriture virevoltante, où les caractères s’affirment dans le jeu irrésistible du tandem qu’il forme avec Diane Keaton (dont le véritable nom, Diane Hall, explique le titre du film). D’une complicité extraordinaire, le couple marie à la perfection ses instants de fusion et, surtout, ses divergences, pour une comédie de mœurs qui allie un regard sans fard sur le quotidien (l’émoussement de la passion, la différence de point de vue entre homme et femme, les manies de chacun) et une captation presque magique de l’évidence d’un amour qui semble à toute épreuve.

La tendresse d’Allen à l’égard de ses personnages se trouve la plupart du temps dans la manière dont il exhibe leurs fragilités. Le cinéaste a beau idolâtrer l’âge d’or d’Hollywood et se réfugier volontiers dans une salle pour quitter le monde, il aura passé sa carrière à montrer la vie normale de ceux qui se lèvent quand les lumières se rallument. La peur des homards, l’obsession pour Le Chagrin et la Pitié, le rapport au sexe écaillent et humanisent ses personnages, qui cherchent avant tout à investir des espaces : d’un appartement, d’un lit, voire d’un Etat, à la faveur de cette comparaison délicieusement satirique entre New-York et Los Angeles.

Au-delà de cette réussite dans le double portrait d’un couple qui tente de construire malgré les désaccords, Allen multiplie les innovations d’écriture, pour dynamiser sa chronique et épouser les complexités de ces parcours. Dès l’ouverture, une adresse directe à la caméra qui reprend la tonalité de ses années de stand-up, le personnage établit une complicité avec le spectateur, qui sera le témoin d’apostrophes transgressives régulières, comme ce moment où Alvy sort de la file d’attente pour commenter l’action, et va chercher une caution intellectuelle planquée derrière un panneau pour clouer le bec à l’importun. Le fantasme occupe ainsi une place de choix dans le récit, et permet au spectateur un surplomb omniscient qui satisfait certes à l’exigence comique, mais permet aussi d’embrasser de plus larges thématiques : le split-screen exhibe ainsi la différence des familles respectives d’Alvy et Annie, tout en insistant aussi sur leur perception du couple dans un dialogue entre leurs sessions chez l’analyste. Il en ira de même sur les sous-titrages de leurs pensées lors d’une scène de séduction, ou des scènes qui les font voyager dans leurs souvenirs, et dialoguer directement avec la temporalité révolue. Alvy adulte au pupitre de sa classe d’enfance, Annie témoin de ses techniques de drague, la visite de la maison familiale enrichissent considérablement le portrait du couple, qui compose avec une histoire, des contradictions et un dialogue continu avec sa conscience.

Car Annie Hall est surtout un film de deuil : annoncée dès l’ouverture, la rupture hante le film, et résiste aux différentes retrouvailles, colorant d’une densité accrue toutes ces allées et venues dans le passé des personnages. Le récit rétrospectif et non linaire, aussi pétillant soit-il, prend aussi sa richesse dans la conscience permanente de sa fin. Ecrit pour Diane Keaton, Annie Hall est déjà un souvenir pour Woody Allen, puisque le couple s’est séparé depuis quelques années. Exercice de mémoire et sublimation par l’humour, la vie et la finesse de l’écriture, il n’en reste pas moins un chant discrètement douloureux sur les instants voués à ne pas se répéter. Et la longueur du plan sur un carrefour laissé vide après le départ des personnages dit, en quelques secondes, comment les plus grandes comédies puisent leur vigueur dans la tristesse.

Présentation et analyses lors du Ciné-Club : https://youtu.be/ffpzFNdxDqY