Qu'est-ce qu'un bon documentaire ? Vaste question. Sans prétendre faire le tour du sujet, tentons une réponse en quatre points :

- un film qui parvient à capter la vie dans toute son authenticité

- un film qui nous apprend quelque chose

- un film capable de susciter des moments forts, qui bousculent le spectateur

- un film tendant soit à une certaine impartialité, soit à un engagement clairement affirmé.

Claire Simon parvient généralement à cocher ces quatre cases. En témoignent, entre autres, les réussis Gare du Nord sur la plus grande gare d'Europe, Le Concours sur les candidats à la Femis, ou Notre corps, sur les problèmes de santé des femmes traités à l'hôpital. J'attendais donc beaucoup de ce nouvel opus, d'autant plus accompagné de mon amie, instit' depuis plus de 25 ans.

Claire Simon a posé sa caméra à l'école Anton Makarento d'Ivry-sur-Seine. Pas n'importe quelle école, puisque celle-ci compte au plus 10% de têtes blondes. Africains, Maghrébins, Asiatiques d'origine se côtoient dans la cour de récré. Pour la mixité, on repassera. Celle-ci est un cercle vertueux ou vicieux : bien des parents de "Blancs" au départ favorables à la mixité, trouvant que là c'est too much, finiront par inscrire leur enfant ailleurs, accentuant le phénomène. La lutte des classes, de Michel Leclerc (qui m'offre ici un double sens providentiel !), racontait cela avec humour. En tout cas, le film de Claire Simon met les pieds dans le plat. Cet "apartheid doux", il suffit de prendre la ligne 7 du métro parisien pour le constater : passé Gare de l'Est, plus un seul Blanc ou presque dans le wagon...

Apprendre, c'est donc ici dans un certain type d'école, probablement classée en Réseau d'Education Prioritaire. Voyons ce qu'il en fut de mes quatre critères.

Un film largement biaisé

C'est le grand enjeu du ou de la documentariste : faire oublier la caméra. Dans Apprendre, j'ai nettement ressenti qu'on en avait conscience. Comment croire qu'un instit' ne va pas se surveiller, sachant qu'il sera à l'écran ? Que le directeur ne se montrera pas patient, humain, chaleureux, fût-ce avec un gamin qui tape de façon récurrente ses petits camarades ?

Mais les enfants sont aussi concernés : certains cabotinent, d'autres jettent furtivement un regard à la caméra. Dès 6 ans, on sait parfaitement de quoi il retourne.

Chez le spectateur, ce sentiment-là est fatal : dès qu'il sent que dans la vraie vie ça ne se passe pas exactement comme ça, il sort du film. Ma compagne, dont je réclame par moments les lumières de professionnelle, me lance : "ils réussissent trop bien" lorsqu'on interroge des CP en calcul mental, ou "c'est trop calme dans les classes". La première réserve relève du montage : Clair Simon, soucieuse de donner à son film un ton optimiste, n'a-t-elle pas sélectionné les bonnes réponses ? La seconde réserve tient probablement à la présence de la caméra. Qui calme, en effet.

L'un des moyens de faire oublier la caméra est celui de Frederik Wiseman : être présent en permanence plusieurs semaines, tourner des centaines d'heures de rush, pour finir par se faire oublier. Est-ce ce qu'a fait Claire Simon ? On a plutôt l'impression qu'elle est venue à plusieurs reprises au cours de l'année, puisque son film entend montrer toute l'année scolaire, de la rentrée aux vacances d'été, en passant par le carnaval. L'effet est très différent.

Autre point qui peut expliquer la sensation d'échec à se faire oublier : Claire Simon a filmé essentiellement caméra à l'épaule, donc très près des enfants ou des enseignants. Qui pouvaient donc difficilement ignorer qu'ils étaient captés...

Outre les quelques moments forts détaillés ci-dessous, le meilleur du film réside dans l'attitude des élèves, lorsque Claire Simon les capte à leur insu : un enfant qui s'affale sur son bureau tant il fait d'effort pour lever le doigt, un autre qui tord sa règle souple nerveusement car il ne sait pas répondre, un troisième qui est tenté de frapper sur des percussions parce qu'il s'ennuie à écouter un morceau de Chopin. Rien d'exceptionnel mais ces instants-là sont assez attachants.

Un film qui ne m'a rien appris...

Ou presque. Bien sûr, tout dépendra ici de votre niveau de connaissance du sujet. Ce critère est donc forcément assez personnel.

Que ce soit un tiraillement de quitter ses parents lorsqu'on franchit l'enceinte de l'école, je le savais. Nul besoin d'un plan-séquence fixé sur le directeur tenant la main d'un jeune garçon pour en prendre conscience.

Que les enfants dans une cour d'école puissent se montrer implacables, comme dans cette scène où une petite fille exclut violemment un petit camarade noir, je le savais - même si la cinéaste parvient à traduire avec force la détresse du garçon. Qu'ils soient tout autant capables de la plus grande affection ou bienveillance, je le savais aussi.

Qu'on n'en soit plus aux cours magistraux, qu'on invite au contraire les enfants à être actifs, ce n'est pas non plus un scoop. Les expérimentations en classe existaient déjà quand j'étais à l'école primaire.

Que certains enfants soient rétifs à l'enseignement scolaire, personne ne l'ignore. La séquence du Noir bien-plus-grand-que-les-autres m'a toutefois interpellé : pendant que la maîtresse s'escrime à obtenir un maigre résultat d'un enfant visiblement soulé par tout ce qui est scolaire, elle ne s'occupe pas des 95% d'autres... Est-ce un bon choix ? Je ne trancherai pas la question. Claire Simon a en tout cas voulu montrer que l'école se soucie de ne laisser personne sur le bord du chemin. Même s'il y a du vrai (les instit' peuvent passer des heures en réunion pour un seul cas problématique), le film est un peu Bisounours de ce point de vue. Il ne montre guère le côté obscur de la force du corps enseignant. Il faut dire que celui-ci est déjà si mal considéré...

Bien peu de moments forts...

J'en retiendrai trois :

- La scène intrigante du gamin qui tourne sur sa trottinette seul autour de la cour : une trottinette autorisée dans la cour, se dit-on ? et un élève qui peut s'extraire des cours pour aller s'amuser ? Claire Simon nous prend au piège, car on apprend que l'enfant est atteint de troubles autistiques. Evidemment, ça change un peu tout.

- La rencontre avec l'Ecole alsacienne en vue d'un concert. La cour s'emplit de têtes blondes, tiens ! Le tutti sur La truite de Schubert a le mérite d'être réaliste : à moins de travailler son instrument pendant des années, on n'obtient pas mieux que cette cacophonie. Voilà qui nous change des bluettes comme La mélodie, où un gamin des cités se transforme en virtuose en un an, ou comme le récent En fanfare, où des ouvriers ne tardent pas à produire un Boléro de Ravel irréprochable. La volonté d'ouverture de la prof de musique a ses limites : elle a envie d'entendre un truc, sinon beau du moins audible. Arguant que le volume couvre les voix des deux ados, elle suggère donc un premier thème chanté, accompagné par les seules CHAM (Classe Horaire Aménagée Musique) de l'Ecole alsacienne. Evidemment, ça va mieux. Claire Simon pousse le bouchon plus loin en faisant écouter à tous religieusement une jeune pianiste qui joue un morceau difficile de Chopin. Voilà une scène forte, qui dit avec netteté le déterminisme social pour lequel notre pays figure parmi les champions.

- La scène de débat sur la religion. A partir d'un texte de Jules Verne, la question est "doit-on toujours suivre les prescriptions religieuses ?". Audacieux, et sans doute déjà inenvisageable au collège... Ce qui est bien, c'est d'abord la durée de la scène. Ensuite, comme le sujet suscite les passions, on peut penser que les enfants oublient la caméra. D'où une sensation d'authenticité plus grande sur cette scène.

C'est bien, mais c'est tout de même peu. Les 1h45 m'ont semblé presque aussi longues que les cours pour certains des élèves.

Un effort d'objectivité ?

On a déjà évoqué le côté un peu trop hagiographique du documentaire. Approfondissons la question.

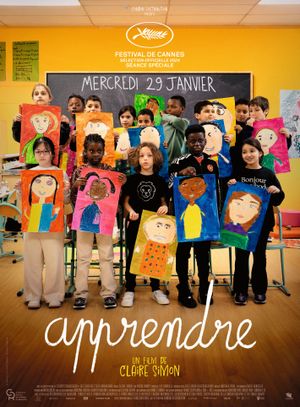

Claire Simon a voulu offrir un panorama complet de la vie des enfants en classe : cours de maths, de grammaire, de littérature, d'histoire-géo, de science, de sport, d'arts plastiques, de musique. Les récréations bien sûr, mais aussi les repas à la cantine, les fêtes et sorties scolaires, l'"heure des mamans". Certaines séquences font réagir : en bien lorsqu'il s'agit des magnifiques autoportraits réalisés en cours d'arts plastiques, lorsque les enfants se penchent sur la mythologie grecque ou lorsqu'ils découvrent qu'à la lutte les garçons ne sont pas forcément plus forts ; en moins bien pour la musique : pourquoi n'apprend-on pas aux enfants à chanter un minimum juste, plutôt que de leur fixer le challenge de maîtriser un débit rapide de paroles ? Parce qu'on est à Ivry et que le seul horizon est le rap ? Aucun reproche à formuler en revanche ici à l'encontre de Claire Simon, la scène étant filmée de manière à faire ressentir les différents niveaux de maîtrise des enfants, tout en étant assez drôle.

Assez complet quant aux matières transmises donc, le film ne l'est pas pour ce qui est du métier d'enseignant - c'est là que côtoyer une instit' est précieux. Rien n'est montré des rendez-vous avec les parents, très chronophages et sources de stress, ni des concertations jusqu'à point d'heure le soir, ni des équipes pédagogiques avec psy et représentants de la PMI. Rien non plus sur les corrections ni sur la préparation des cours. Liste non exhaustive.

Certes, on ne saurait reprocher à Claire Simon son parti pris : ne montrer que ce que vivent les enfants - d'où son choix judicieux, d'ailleurs, de tout filmer à leur hauteur. Un parti pris que n'aurait pas retenu un Frederik Wiseman, soucieux de faire le tour d'une question - mais, revers de la médaille, Apprendre aurait duré trois heures... Il aurait tout de même été bon de faire sentir que la journée d'un instit' ne s'achève pas à 16h30 comme l'a récemment affirmé l'inénarrable Sarkozy. Et de ne pas montrer une maîtresse disant à un gamin puni : "eh oui, tu vas en études, allez moi je rentre, à demain !" Une vraie faute que cette réplique-là. Les instit' risquent de faire un peu grise mine. En revanche, il y en a un qui se réjouit de la pub gratuite offerte par le documentaire de Claire Simon : Nike, dont le logo est omniprésent à l'image.

En conclusion

Malgré quelques beaux moments, cet Apprendre est globalement une déception. Il a quelque chose à la fois de Etre et avoir de Nicolas Philibert (pour l'observation des écoliers) et de Entre les murs du regretté Laurent Cantet (pour le témoignage sur les difficultés des populations issues de l'immigration), sans égaler, tant s'en faut, ces deux réussites. Claire Simon s'est montrée bien moins inspirée par le corps enseignant que par celui des femmes en souffrance. Un point faible de sa filmographie.