Alors qu’il est devenu l’un des patrons d’Hollywood, Spielberg enchaîne, à partir des années 90, de gigantesques machines qui, sur le terrain du blockbuster (Indiana Jones, Jurassic Park), de la SF (A.I., Minority Report) ou du grand film historique (La Liste de Schindler, Le Soldat Ryan) accumulent les succès, son projet sur Catch me if you can peut ressembler à une savoureuse récréation.

Le superbe générique d’ouverture en animation, accompagné d’une bande son jazzy qui ouvre le répertoire traditionnellement symphonique de John Williams donne le ton : la comédie policière, un jeu de chat et la souris fondé sur la bienveillance et la tendresse à l’égard de ses personnages.

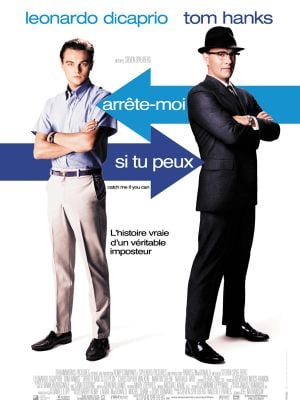

Il faut dire que le protagoniste dont le récit adapte ici l’histoire vraie a tout pour plaire : escroc juvénile capable de changer de métier comme de ville, faussaire de génie au bagout hors pair, c’est le charme incarné au profit d’une criminalité on ne peut plus romanesque. L’occasion pour Leonardo DiCaprio, la même année que Gangs of New York, de franchir un nouveau pallier dans sa carrière, puisque l’incarnation d’un comédien professionnel va mobiliser chez lui une malice et une maturité nouvelles, outrepassant largement ses atout jusqu’ici largement exploités de beau gosse.

Sur un rythme enlevé, la course-poursuite ménage un sémillant duel générationnel entre le jeune facétieux et le rigoriste policier, un Tom Hanks lui aussi parfaitement à l’aise. Le charme du récit provient bien entendu de son imagerie glamour, reconstitution d’une époque, où l’on peut défiler avec des hôtesses, piloter des avions ou se faire passer pour un médecin en se nourrissant de séries télévisées, reflet de l’insouciante des trente glorieuses, le plein emploi et les promesses de la société de consommation.

Mais c’est une autre facette du cinéma de Spielberg, plus intime, qui explique l’épaisseur des personnages : toute la réflexion sur la famille, sur la manière dont un enfant endure l’éclatement de la cellule par le divorce parental et tente, par le mensonge, de compenser une vie fondée sur la béance rejoint des éléments qui jalonnent la carrière du cinéaste, de Rencontre du troisième type à A.I., en passant par E.T. La véritable réussite de ce traitement est de déplacer la possible mièvrerie sur le terrain du jeu, voire de la joute. Ainsi de la relation qui s’établit entre Frank Abagnale et Carl Hanratty, père spirituel, incarnation d’une autorité à défier, mais à qui on demande sans cesse de rappeler quelles sont les règles à bafouer. La structure, en flashforwards sur son arrestation finale construit un écheveau complexe dans lequel rivalité, tendresse et admiration commune se passent sans cesse le relais, et outrepassent largement le simple film de traque. Alors que les premières rencontre se font sur le mode plaisant de la mystification, la connaissance de l’autre se fera progressivement par la mise à nu de ses failles ou de sa sensibilité, sans que le film ne s’embourbe jamais dans le sentimentalisme, occasionnant notamment dans le parcours du menteur quelques confrontation plus nettes avec la réalité, de l’avortement à la solitude, frontales comme des fractures ouvertes devant un médecin.

Au terme de ce récit initiatique fondé sur l’invisibilité et la provocation, le châtiment nécessaire ouvre une nouvelle période. Mais sur ce plan aussi, le cinéaste évite toute morale pesante en l’affirmant haut et fort : dans un monde de faux semblant, l’illusionniste bienveillant peut aussi donner du sens.