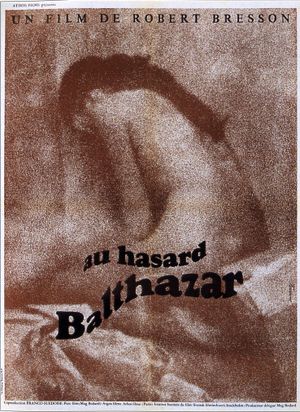

Bresson, cinéaste radical, fait partie de ces rares auteurs qui combinent deux motivations a priori contradictoire : atteindre la pureté et l’exactitude, mais par les voies détournées de l’opacité.

Ce film résume bien le regard qu’il porte sur l’humanité. Son personnage central, un âne, va voir son destin ballotté au fil des propriétaires qui l’exploiteront : tantôt choyé, tantôt mal traité, chéri comme une personne, utilisé comme un outil ou torturé comme un souffre-douleur qui n’aurait pas la possibilité de rétorquer.

Cette condition animale, mutique et passive, constitue évidemment une voie d’entrée parfaite pour évoquer la destinée de l’homme. Car si l’empathie pour l’animal peut conduire le spectateur à une personnification de la bête, il aura bien plus de mal à catégoriser les personnages qui l’entourent : le monde de Bresson est âpre, taiseux, livré sans clés de lecture. Les êtres agissent souvent mis en relief par une mise en scène précise, qui fait de leurs gestes des instants décisifs, mais sans jamais les doubler de déclarations.

Il ne s’agit pas pour autant de se laisser aller à une partition atone et désabusée. Bresson traque l’indicent, la bifurcation : à la marche lente de l’âne répond la mécanisation (la machine qu’il actionne en tournant autour, le tracteur) et la vitesse, celle des voitures ou de la mobylette. L’irruption des voyous, Gérard en tête, se fait donc aussi par le geste et la brutalité qui passent par les accidents qu’ils provoquent.

Se dessine alors un singulier tête à tête entre le bien et le mal, tous deux aussi opaques : le regard sublime de Marie, un « modèle », pour reprendre la terminologie chère à Bresson, qu’on n’est pas prêt d’oublier, face à la brutalité mutique, peut-être par désœuvrement, de Gérard.

Magnétiquement, ces deux être sont amenés, à fusionner, et leur union sera une nouvelle modulation sur cette exploration austère du mal et de la douleur. Les miroirs se brisent, des coups pleuvent, et Schubert, régulièrement, revient avec l’empathie impuissante de sa lancinante sonate.

On pense, bien entendu à l’héritier Dumont dans la frontalité d’un regard qui n’évite jamais l’inexplicable, et le brandit comme une grille de lecture de l’absurde et fragile condition humaine. De ce périple un peu déconcertant, on capte, par bribes, des illuminations et des déchirures. Peut-être est-ce là la poétique du cinéaste : ouvrir le réel par saillies pour en dévoiler des bribes de sens, trop puissantes pour être entièrement délivrée, à l’image d’un ciel qui nous impose sa grandeur et son silence.

(6.5/10)