C’est sur la musique que s’ouvre et se conclue Beau Travail : des titres pour danser, diffusés par un night-club d’abord bondé où les légionnaires se mêlent à la population locale de Djibouti. La nuit est à la fête, la mélodie libère les corps et désinhibe.

Contrepoint à ce repos, la manière dont le même mot est hurlé en journée par un supérieur qui le ponctue des « Garde à vous » de rigueur. Beau Travail, avant de donner quelques bribes de récits inspirées du Billy Bud de Melville, est avant tout le tableau d’un corps, la légion, et de la manière dont il orchestre ses corps. Dans de vastes étendues arides et inhospitalières se joue une singulière comédie : celle d’hommes qui creusent, franchissent, grimpent, rampent à longueur de journée, ouvriers de leurs propres obstacles, accomplisseurs d’ordres, hommes d’intérieurs aux uniformes impeccables, athlètes en entrainement pour des exploits futurs, ou éventuels, qu’on ne verra jamais.

Le décor décati qui leur sert de camp ne cesse de hurler sourdement l’inanité de toute cette entreprise : les avions sont au sol, les tanks ensablés, les baraquements déserts. Les actions en restent, toujours, au stade de la simulation, et stimulent chez la réalisatrice une fascination qui exacerbe son sens esthétique. L’attention portée aux visages, à la musculature, à la rythmique des déplacements déplace les enjeux et semble répondre, en partie au moins, à l’absurdité très camusienne qui se dégage de cet univers.

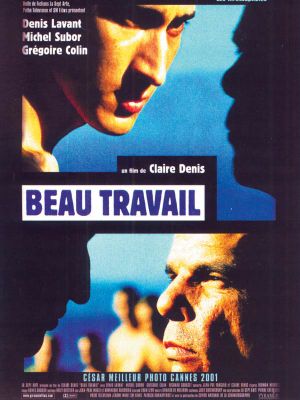

Un enjeu, pourtant, se distingue, mais presque à distance, ne déchirant jamais complètement la gangue qui enveloppe les personnages. Les répliques in, très rares, entrent en concurrence avec la voix off du personnage principal, incarné par un Denis Lavant, comme toujours, d’une présence minérale et magnétique. Une attirance, des jalousies, des conflits, une prise de conscience de la rupture de l’équilibre de la hiérarchie par l’irruption du Beau.

La gestuelle, essentielle à la bonne conduite de ce milieu réglé au cordeau, se transforme alors par un double mouvement paradoxal : vers le sadisme et la perversité (le trou comme châtiment pour une faute insignifiante, relecture de Sisyphe, la boussole brisée pour un exil dans un désert de sel) pour Galoup, vers la beauté presque abstraite pour les scènes collectives. Les entrainements, sous l’impulsion d’une musique toujours plus présente (splendide incursion de Neil Young et son Crazy Horse accompagnant une marche, ou des extraits du Billy Bud de Britten), se subliment en véritables ballets : les corps entrent en osmose avec l’eau, le sable, et accèdent à une harmonie que seul le silence des gestes peut générer.

Danse de la force et de la beauté à l’état brut, Beau Travail appréhende la virilité par un parti pris radical : ne pas commenter, mais contempler. Le drame humain reste bien présent, tapi dans les alcôves et les non-dits, et n’en devient que plus émouvant : on a beau savoir que tout se dissout dans ces nuages de poussière, le cœur, le désir et la rancœur se joignent malgré tout au chant d’ensemble. « Peut-être qu’avec les remords commence la liberté », dira Galoup dans son exil. Quoi qu’il en soit, c’est encore avec la musique qu’il s’évade : à la possibilité d’une balle dans la tête se substitue le rêve, la fuite, le souvenir ou la métaphore d’une dernière chorégraphie, qui semble prolonger la superbe épiphanie que Denis Lavant dansait dans Mauvais Sang de Carax. Au-delà du langage et ses failles, le geste pur qui parle enfin.