Deux ans avant le très réussi Petit Paysan, l’Islande avait abordé ce thème éminemment dramatique de l’éleveur confronté à l’épidémie de son bétail (et avant lui, Paul Newman dans le superbe Le Plus Sauvage d’entre tous) : Béliers, comme son nom l’indique, s’attarde sur les ravages de la fièvre aphteuse, dans une contrée qui laisse pourtant penser que l’isolement, la splendeur des paysages et les méthodes ancestrales d’élevages les préserveront de toute infection.

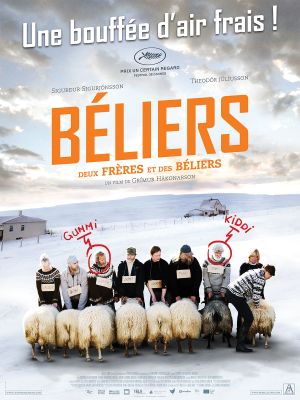

L’affiche française et son slogan sont cependant trompeurs : ne pas s’attendre à une comédie locale, jouant sur des personnages mal dégrossis et folkloriques, même si l’exposition joue un brin sur ce registre.

Avant l’irruption du mal, un autre est déjà bien ancré : c’est la fâcherie entre deux frères, dont la situation rappelle celle des vieillards d’Une histoire vraie de Lynch, à la différence près qu’ils sont ici voisins et communiquent, lorsqu’ils y sont forcés, par chien interposé.

Ce silence allié à l’hostilité d’une nature aussi souveraine que majestueuse dessine les contours d’une terrible solitude : pas de femmes, pas de famille, mais une vie rythmée par les concours agricoles et l’alcool pour l’un, qui oblige l’autre, en silence, à le sauver de lui-même, notamment lors d’une insolite virée en tractopelle jusqu’à l’hôpital. Le rythme, parfaitement mené, donne à voir par ellipses successives l’âpreté d’un quotidien et la banalité d’une haine ordinaire (au gré, par exemple, d’un très beau plan de carreau brisé donnant vue sur la maison voisine) que plus personne ne questionne…jusqu’à l’irruption de l’épidémie.

Le principe est le même : les premiers symptômes, l’irruption des experts et l’éradication : toute une vie – et ici, une race spécifique, n’existant nulle part ailleurs – réduite à néant. La précision des consignes (l’abbatage, le nettoyage, la mise en quarantaine et la destruction méthodique de tout ce qui a servi au bétail) n’a d’égal que la passivité atterrée des éleveurs, incrédules.

La différence avec Petit Paysan est ici intéressante : là où le film français se mue en thriller sur les agissements d’un individu face à un système de contrôle ultra efficace, Béliers fait montre d’une facilité bien plus laxiste. Mais les dynamiques convergent, vers une fuite en avant en forme d’impasse.

Le récit est clairement brisé en deux pans : après le mutisme (du lien entre les frères, et de la confrontation à la catastrophe), place à la résistance. Mais le bon sens du spectateur comprend bien qu’aucun dénouement crédible ne se profile : les bêtes épargnées clandestinement ne peuvent rester dans le cadre domestique, et la fusion avec la nature qui reprend tous ses droits mime parfaitement les tentatives désespérées d’un personnage tragique à reprendre sa destinée en main. Ce qu’il perd sur le plan du pragmatisme, il le (re)gagne dans la fraternité retrouvée. Ce final suspendu, assez culoté, fait abstraction de tous les enjeux, sans qu’on puisse avoir beaucoup de doutes sur l’issue du récit, pour se consacrer à deux corps qui fusionnent, sa ns autre horizon que la chaleur humaine. Tout est perdu, mais remettons en perspective l’essentiel, semble dire cette image étonnante, coda d’un film touchant, sobre et abrasif à la fois.