La trouille au bout du fil

Avec un film comme Black Christmas, on se rend compte du gap d'inspiration qui sépare notre génération de celle des années 70. A l'heure où le cinéma de genre n'est peuplé que par des bobines bas de gamme, que les fonds de tiroir de certains studios produisent pour meubler les soifs de violence d'adolescents se contentant d'un peu de nibards et d'un fond proche de zéro, il faut se lever de bonne heure pour trouver une once de proposition dans les films horrifiques modernes. Et pourtant, quand le cinoche de genre est pris à bras le corps par un artisan soucieux du résultat, par des idées pas trop connes, et bien le résultat est sans appel : malsain, inventif, généreux et terriblement dérangeant.

Black Christmas en est la preuve sur bobine; malgré ses imperfections et quelques ficelles scénaristiques aussi grosses qu'un boot d'amarrage, il est habité par une volonté de proposer quelque chose de nouveau, de transcender un matériau, qui n'existait alors que partiellement, par des idées fraîches et un sens de la mise en scène évident. A la surenchère visuelle qui habitera saw 25, Bob Clark opposait une science de l'épouvante qui inspira les plus grands, Carpenter et son Halloween, quelques années plus tard, notamment. Caméra à l'épaule souvent, pour des plans en vue subjective langoureusement flippants qui rappellent les meilleures gialli —la meilleure scène, un meurtre perpétué avec une licorne en verre, est directement inspirée du genre—, une obscurité envahissante et une demeure inquiétante, dont chaque recoin peut cacher un psychopathe au langage fleuri, qui fait palpiter la pompe sanguine d’un certain nombre de pépettes aux charmes avantageux : il n'en faut pas plus pour générer le stress nécessaire pour magnétiser nos yeux à l'écran.

Mais si Bob Clark remporte autant l’adhésion avec Black Christmas, c’est aussi parce que ses personnages ne manquent pas de densité, parce qu’ils ne sont pas réduits à la simple expression de leurs poitrines ; ils ont des choses à dire, ou tout simplement un élément comique à apporter (délicieuse Miss Mac qui planque ses bouteilles comme le petit poucet balise son chemin). L'héroïne est une femme de tempérament, qui ne réagit pas comme une huître cherchant la mer, et dont le caractère est défini par une storyline intéressante, celle d’évoquer son choix de privilégier sa vie professionnelle à la celle de la maternité. Résultat, la sauce prend, et quand la pauvre âme se fait malmener en fin de bobine, on est à 300% impliqué : cet enfoiré qui monopolise les lignes téléphoniques et trucide à l'occasion, il est temps qu'il se fasse éclater.

Et là encore, Bob Clark surprend son petit monde, en proposant une fin à 1000 lieues de celle qu'on pouvait attendre. Frustrante, irritante même, elle laisse en suspend un certain nombre de questionnements, et même si elle implique la grosse ficelle du film, celle que j'ai du mal à avaler personnellement (est-ce trop difficile d'aller visiter un grenier ?), elle témoigne d'une liberté de ton absolue qui lui permet de s'inscrire dans les mémoires de façon immédiate. Black Christmas est l'un des précurseurs du Slasher tel qu'on le connait aujourd'hui, l'un des premiers à avoir imaginé une recette efficace qui a depuis été détournée, malmenée, mais rarement digérée. L’une des pierres fondatrices d’un genre qui file la banane lorsqu’il est maîtrisé -ni trop con, ni trop intelligent- qui parvient à passer les années haut la main malgré son imagerie, et sa mise en scène so 70’s (du bonheur quoi !).

-----

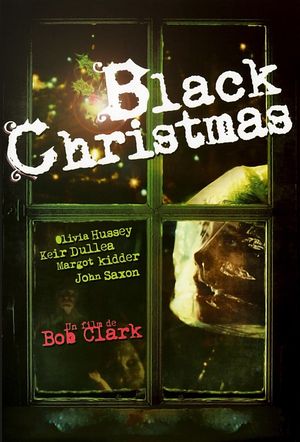

Pour les zimages, c'est par ici ↓